"Над обрывом" (рассказ) (Борис Водопьянов)

Водопьянов Борис Павлович. Родился в 1936 году в Саратове. Окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище имени адмирала С. О. Макарова. С 1960 по 1975 год работал в Арктике инженером-гидрографом, а затем лоцманом на проводке морских судов в Игарку. В настоящее время - старший инженер Гидрографического предприятия ММФ. Участник нескольких высокоширотных плаваний. Автор двух книг рассказов, ряда газетных и журнальных публикаций. Живет в Ленинграде.

Над обрывом

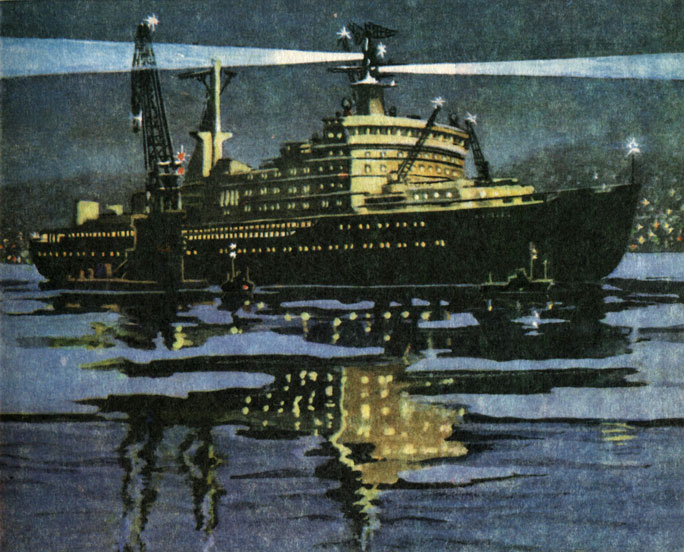

На моем письменном столе под стеклом лежит любительский снимок. Полузаснеженная тундра на краю высокого обрыва. На бетонной плите - глыба серого гранита. В гранит врезана полированная латунная доска с надписью: "Тессем, норвежский моряк, член экспедиции на м/с "Мод". Погиб в 1920 г.". Ниже та же надпись по-норвежски. У подножия памятника старый корабельный якорь. Внизу, под обрывом, закованное в лед море. Далеко на горизонте - силуэт атомного ледокола.

Почти хрестоматийный снимок. Могила человека, павшего в неравной схватке с Арктикой, и могучий ледокол как символ победы человечества в этой извечной борьбе. Ничего нового. Даже подвиг самого Тессема описан во всех книгах по истории Севера.

Описания эти кратки. Осенью 1918 года экспедиция Руала Амундсена на моторной шхуне "Мод" остановилась на вынужденную зимовку в одной из пустынных бухт северного Таймыра. Экспедиция работала много месяцев и успела собрать богатый материал. Зимовка могла стать не последней, и Амундсен знал это. Ценные для науки данные мертвым грузом лежали в дубовых ящиках его рабочего стола. К тому же долгое отсутствие сведений об экспедиции могло вызвать на родине напрасные опасения за ее судьбу.

Тогда Амундсен решил отобрать наиболее ценные материалы и отправить их на материк с кем-нибудь из своих людей.

Добровольцами вызвались двое: Тессем и Кнутсен. Им предстоял тяжелый, смертельно опасный путь до Диксона. Сотни километров зимней тундры, морозы, пурга, бесконечно длинные ночи и слепящая мертвая белизна снегов.

Но это были норвежские моряки, дети суровой страны, и к тому же они хорошо понимали, что служат не начальнику экспедиции, а науке.

Смельчаков снабдили всем необходимым для дальней дороги, почту уложили в большие просмоленные пакеты. С наступлением полярного лета экспедиция отправилась дальше на восток, а Тессем и Кнутсен остались на берегу бухты, чтобы с первыми морозами двинуться в путь.

Живыми их никто больше не видел...

Искали их долго и безуспешно.

Только через три года останки Тессема нашел Бегичев. Он возвращался на Диксон с охоты, ехал на лодке вдоль берега и вдруг увидел под обрывом у самой воды скелет человека. Как раз вот под этим обрывом, на краю которого теперь стоит памятник. Буквально в получасе ходьбы от островной радиостанции...

Где и при каких обстоятельствах погиб Кнутсен - до сих пор неизвестно.

Вот и вся история, в которой живые герои занимают меньше места, чем поиски их останков. Остальное - чистые страницы, отданные нашему воображению.

Что испытывал Тессем, шагая по снегу в полном одиночестве? Замечал ли он, как сокращаются с каждым днем его переходы? Гнало ли его отчаяние, или в нем проснулся дух его мужественных предков, и он шагал, не отворачивая лица от хлесткого ледяного встречного ветра? Или он брел просто по привычке, ссутулившись и волоча ноги, с тупым безразличием смертельно усталого человека? И какие мысли, какие воспоминания тлели в его остывающем мозгу в последние минуты жизни, когда, поскользнувшись, он лежал, обессиленный, в снегу и совсем неподалеку, за скованным льдами проливом, видел сквозь холодную тьму близкий огонек человеческого жилья? Видел ли он этот огонек?..

...Этот снимок - память о моем первом посещении Диксона.

- Подумаешь, - разочарованно сказал один мой знакомый, увидев фотографию. - Вот если бы ты сам рядом с памятником фигурировал, тогда другое дело. А так я открытку с Эйфелевой башней под стекло положу и буду вспоминать про Париж, в котором никогда не был.

Что я мог ему ответить?..

Глубокой осенью два молодых енисейских лоцмана, Герман Топорков и я, выводили из Игарки в море последнее судно с лесом.

Это была обычная осенняя проводка. Обычная и очень трудная. Могучий лесовоз шел по реке, вспарывая форштевнем толстый лед. В глубине судна под его многочисленными палубами натужно ухали поршни гигантского дизеля. Когда судно попадало в полосу торосов, поршни начинали колотиться учащенно, будто сердце напрягшегося атлета, и людям, стоявшим на ходовом мостике, невольно передавалось ощущение, будто не судну, а тебе самому приходилось грудью упираться в препятствие.

А за толстым стеклом рулевой рубки бушевала пурга, густая взвесь снежинок суматошно и потерянно роилась в скромном свете ходовых огней. Казалось, будто какой-то исполин помешивает чайной ложкой земную атмосферу.

Мы вели судно по приборам. Когда, забывшись на час неспокойным, раздерганным сном, я покидал невероятный уют корабельного нутра и поднимался на темный мостик, то сразу попадал в тесное окружение тускло светящихся шкал, циферблатов и счетчиков. И эта темнота, и грохот льда под бортами судна, и дикое упорство непогоды, истерично бьющейся о лобовые стекла, и сознание того, что сейчас ты примешь на себя всю ответственность за судьбу этих десяти тысяч тонн, вламывающихся в стылое пространство со скоростью курьерского поезда, - все это в первую минуту оглушало, насыщало душу противной смесью тревоги, тоски и неуверенности.

Потом глаза привыкали к темноте, и я начинал различать силуэты людей и контуры приборов. Вот рулевой напряженно застыл у штурвала. Вот штурман, попыхивая сигаретой, склонился над компасной картушкой. А вот нахохлившийся простуженный капитан, зябко кутаясь в меховое пальто, стоит за спиной у лоцмана и неотрывно следит за экраном радиолокатора. По экрану бегают зеленоватые сполохи, высвечивая из темноты аскетический, напряженно-озабоченный профиль Германа.

- Право руля, - отрывисто бросает он рулевому. - Курс тридцать два.

Четкость и определенность этих слов падают первой горстью цемента в отвратительную жижу неуверенности. Я ощупью подхожу к локатору, становлюсь рядом с капитаном и всматриваюсь через плечо товарища в зыбкий абрис речных берегов, вдоль которых, стотысячекратно спрессованная масштабом, крадется яркая точка - наш лесовоз. Цементный раствор в душе начинает стыть и твердеть. Через десять минут я занимаю место своего товарища и уже сам привычно и уверенно командую:

- Лево помалу! Так держать!..

А Герман спускается с мостика в тепло и уют жилых палуб, чтобы, не раздеваясь, а только сняв форменную куртку и распустив узел галстука, прилечь на диван и устало закрыть глаза. А через час - полтора он снова появляется на мостике и в свою очередь первые минуты стоит неподвижно, ошарашенный темнотой и яростью полярной ночи...

Так продолжалось целые сутки. В начале вторых лесовоз благополучно обогнул Соп-Каргинский мыс и вышел на простор закованного в лед моря.

Короткий мутный день кончался. Стихия будто преследовала единственную цель - испытать наше лоцманское умение и упорство: едва судно вышло из реки, пурга стала утихать. Несколько шумных, обиженных всхлипов, и она совсем успокоилась, устав от собственной ярости. Четко обозначился вечерний горизонт, морозное небо остро проклюнули звезды.

- Спасибо, товарищи, - устало сказал капитан и крепко пожал нам руки. - Теперь отдыхайте до самого Диксона, вы заслужили.

И, как всегда в таких случаях, мы ответили:

- Не стоит благодарности, капитан. Это наша работа...

Я проснулся в плотной тишине. Лишь оттеняя ее, в самой глубине судна монотонно и вкрадчиво рокотал дежурный дизель-генератор. Стекла больших прямоугольных иллюминаторов были на две трети заштрихованы морозными узорами, холодный лимонно-голубой свет низкого солнца скупо сочился в каюту. Нетрудно было догадаться, что лесовоз основательно застрял в торосах и ничего другого не остается, как ждать на выручку ледокол.

Герман сидел за столом спиной ко мне, одетый полностью по форме, без малейшей скидки на домашность обстановки. Многоцветной авторучкой он что-то чертил на листе бумаги, то и дело щелкая переключателем цветов. Даже по его ссутуленной спине было заметно, как глубоко он поглощен своим делом. Еще бы! На листе обыкновенной бумаги он пытался переиграть ход Цусимского сражения! Он занимался этим уже не первую неделю - задача была не из легких...

Морская история была для Германа тем, что мы называем слабостью, а на самом деле составляет силу увлеченного человека. Эту свою увлеченность Герман ни от кого не скрывал, хотя при своей всегдашней немногословности первым на эту тему никогда не заговаривал. Если позволяли обстоятельства, он, не стесняясь, доставал из своего чемоданчика пухлый том военно-морской тактики или описание какого-нибудь сражения, и тогда ни кипение карточного азарта, ни густой рассол "морской травли", ни звонкое гитарное семиструнье не могли ему помешать.

Разумеется, эти его занятия пробуждали любопытство у окружающих. На серьезные вопросы Герман отвечал скупо, но всегда по существу. Однажды я спросил его по поводу того же Цусимского сражения:

- А что, разве у русских была возможность выиграть бой?

- Дело не в победе, - ответил Герман. - Дело в страшной несоразмерности потерь.

И надо было видеть, с каким скрытым волнением пытался он на своих схемах отвести напрасную гибель от каждого русского миноносца.

Если же вопрос таил в себе насмешку, Герман безошибочно угадывал ее по голосу или по лицу собеседника, и тогда ответ ясно читался в тяжелом взгляде его серых глаз.

В присутствии Германа меня не покидала какая-то непонятная настороженность. Я казался себе излишне суетливым, дробным, ощущал нехватку решительности или избыток ненужной сговорчивости. Хотел я того или нет, я постоянно сравнивал свое поведение с поведением напарника, и сравнение никак не шло в мою пользу. В конце концов я начал поступаться самым главным - естественностью своего поведения, а это не проходит даром.

Вот почему теперь, лежа на койке и поглядывая украдкой на Германа, я без особого сожаления думал о том, что навигация осталась позади, и мы с ним расстанемся теперь на всю долгую полярную зиму.

- Спас еще кого-нибудь? - спросил я, стараясь вложить в свой голос побольше искренней заинтересованности.

- Я сейчас японцами занимаюсь. - Герман откинулся на спинку стула и задумчиво уставился в иллюминатор, за толстым стеклом которого перед его мысленным взором разворачивалась картина грандиозного морского сражения. - С тяжёлым крейсером разделался, а для броненосца не хватает трех - четырех прямых попаданий. Двенадцатидюймовых, конечно...

И он снова склонился над бумагами...

Около полудня пришел ледокол. Сделав вокруг нас полный оборот, он освободил лесовоз из ледяных тисков, потом осторожно подкрался к нашему борту и мягко ткнулся в него своим носовым кранцем. Через минуту мы с Германом уже пробирались вслед за старшим помощником по бесчисленным трапам, переходам и коврово-зеркальным коридорам ледокола в отведенные нам каюты. Герман тут же уселся продолжать прерванное сражение, а я торопливо сунул чемодан под койку и отправился на ходовой мостик.

- Не помешаю, товарищ капитан?

- Что вы, лоцман! При ваших нашивках я у вас должен спрашивать...

Капитан был молодой и общительный. Сунув руки в карманы меховой куртки, он по-хозяйски расхаживал из конца в конец обширного мостика, на ходу бросал внимательные взгляды на карту и приборы, давал штурману короткие указания, а все пустоты между этими действиями заполнял разговорами со мной. Как работалось в навигацию? Не было ли аварий? Какие флаги приходили в Игарку за лесом?..

Незаметно наступили темно-синие сумерки. Шедший за нами лесовоз зажег ходовые огни, а с носа нашего ледокола в лед уперся яркий луч осветительной люстры, в котором то и дело белыми бесформенными комками испуганно шарахались полярные совы.

Потом далеко впереди сильным и решительным взмахом полоснул по небу фиолетовый луч мощного дугового прожектора и лег над невидимым во тьме горизонтом.

- Атомный свою эскадру пересчитывает, - сказал капитан.- Сейчас сдадим ему своего подопечного, а сами пойдем к нефтебазе, горючего тонн восемьдесят подсосем. Приятель-то ваш чего в каюте уединился?

- Не любит на мостике торчать без дела.

- В лучших традициях русского флота? - усмехнулся капитан. - С принципами, видать, парень...

Впереди, широко по горизонту, будто куча углей от догорающего костра, играла яркая и живая россыпь огней. По мере приближения к ним стихийная хаотичность все заметнее распадалась на отдельные сгустки, в которых глаз начинал различать ходовые и стояночные огни транспортных судов, ровный пунктир причальных фонарей и плотные соты городского многоэтажья.

Я жадно всматривался в эти огни. Диксон я видел впервые в жизни. Так складывалось в моей лоцманской биографии, что каждую осень я очень хотел и никак не мог попасть в арктическую столицу. То меня снимал с ледокола попутный вертолет, то я с последним судном шел прямо в Мурманск, и тогда Диксон оставался в стороне, чуть вырисовываясь над заснеженным горизонтом черным бесформием своих скал. И вот теперь наконец-то...

Мысль о близости легендарного порта будоражила мое воображение, и, поддавшись его игре, я не заметил, как на мостике появился Герман. Заложив руки за спину, он стоял рядом со мной и с хмурой внимательностью вглядывался в приближающиеся огни.

- Силен? - спросил я, кивая в сторону ярко высвеченной громады атомохода. Казалось невероятным, что существуют силы, способные сдвинуть с места этот стальной рукотворный айсберг. - Такой бы в цусимские времена, а? Кто-то ведь предлагал отправить русскую эскадру северным путем. Тогда тебе некого было бы спасать от японских снарядов.

Герман грустно и сожалеюще улыбнулся.

- Севером или югом - это ничего бы не изменило, - спокойно возразил он. - Просто разгром был бы при Беринговом проливе или при Курильских островах. Это звучало бы еще обиднее...

В дальнем конце мостика капитан вел разговор по радиотелефону сразу с несколькими станциями. Атомоход сообщал ордер для вновь прибывшего лесовоза, лесовоз благодарил за проводку, с берега запрашивали диспетчерские сводки.

- Что? - кричал в микрофон капитан. Ледокол уже миновал концевое судно каравана, впереди по курсу четкими красными вспышками пробивал темноту створ Вега. - Как это - до рассвета? Почему? Ясно, понял. Штурман, стоп машина, приказано тут стоять!

Штурман метнулся к машинному телеграфу. Гребные двигатели сбросили обороты, и ледокол, пройдя немного по инерции, остановился.

- Такие дела, товарищи лоцмана, - с виновато-озабоченной улыбкой сказал капитан. - У летчиков есть выражение: земля не принимает. Ночью собираются перевозить почту из города на аэродром, просят не ломать лед в бухте. Нам, положим, не к спеху, а вот насчет вас диспетчер просит позаботиться. Самолет ваш завтра в десять сорок, бронь и билеты в порту, в бухгалтерии. Тут до причала ровно две мили, меньше четырех километров. Лед, правда, крепкий, без трещин. Осветим прожекторами. Двух матросов дам в провожатые. Валенки возьмете, лыжи, ракетницу...

Взгляд капитана бегло скользнул по лицу Германа, а на моем выжидательно задержался. В душе мне вовсе не улыбалась перспектива топать четыре километра по заснеженному льду в холоде и темноте. Да и насчет трещин моя уверенность куда как уступала капитанской. Может, честно и прямо отказаться? Расписаться в трусости?

- Провожатого хватит одного, - с деланной бодростью приосанился я. - Было бы с кем валенки вернуть...

- А я считаю, - тихо, но твердо сказал Герман, - что все это ненужный риск. Тем более что никто нас там не ждет на ночь глядя.

- Отлично! - обрадовался капитан. - Грамотный вариант! Я-то почему завел разговор? Думал, у вас там дела неотложные. Опять же по начальству... Грамотный вариант, академический! Прошу на ужин, - радушно пригласил он. - Утром будем подходить к причалу, я пошлю матроса, чтобы вас разбудил. Сами проснетесь? У меня тоже за навигацию такой автоматизм вырабатывается, хоть сверяй хронометры...

Наскоро поужинав, я отправился в свою каюту, лег в постель, отвернулся лицом к переборке и натянул одеяло по самые уши. На душе было гадко. Выскочка, лицемер, трус! Провалиться бы мне сквозь палубу там, на мостике!..

Засыпая, я слышал протяжные, разноголосые гудки. Караван снимался с рейда и, уходя в ночное море, прощался с Диксоном.

...Мы вышли из конторы порта. Герман спрятал билеты в нагрудный карман тужурки и, застегнув шубу на все пуговицы, глянул на часы.

- Успеем, - сказал он, прикинув что-то в уме. - Вездеход подгонят через сорок минут, а нам тут в оба конца полчаса, не больше. Если, конечно, ты желаешь. Я-то обязательно...

Речь шла о могиле Тессема.

...Рано утром, когда небо над вершинами скал едва заоранжевело, а в морозном зените еще дрожал на острие земной оси яркий хрусталик Полярной звезды, мы сошли с ледокола и быстро добрались до берега. Прямо с чемоданами в руках мы пошли осматривать город. Жилые дома уже светились желтым многоглазьем окон, по узким деревянным мосткам, зябко запахиваясь в полы меховых шуб, спешили на работу люди. Дым из печных труб прибивался к земле, обещая в скором времени пургу.

Порт

Огромный смысл Диксона без особых споров уживается с его скромной, даже неказистой внешностью. Но Герман оказался искусным гидом. Наскоро перечеркнув своим маршрутом стандартную одноликость жилой застройки, он вывел меня на вершину большого холма, усеянную черными глыбами базальта. Вершина переходила в пологий склон, сбегавший к берегу океана. Даже человек, никогда не видевший карту здешних мест, попав сюда, сразу и безошибочно потянулся бы взглядом и мыслями точно на север, к океану, к его безбрежности, цепенящей душу ощущением стылого покоя и вечности.

- Хватит, пойдем, - сказал Герман, первым приходя в себя. - Здесь как на краю пропасти...

...Собственно, город мы уже осмотрели, и вопрос, хочу ли я побывать на могиле Тессема, был излишним. Конечно, хочу.

- Ты прости меня за вчерашнее, - сказал Герман. Мы уже спустились от конторы к берегу бухты и теперь шли вдоль края обрыва. - Мне вчера действительно не хотелось уходить с ледокола. Море все-таки, хоть и подо льдом.

- Ну что ты, - ответил я, не краснея лишь потому, что лицо у меня и без того горело от колючего морозного ветра. - Очень правильно. Это я, наоборот...

Что именно "наоборот" я не досказал. Зачем?

Мы подошли к памятнику. У самого края обрыва на бетонной плите стояла глыба грубо отесанного гранита. У ее подножия лежал старый корабельный якорь. Мглистое снеговое небо почти сливалось с горизонтом, и только силуэт атомохода помогал глазу нащупать разницу в оттенках белизны. За ночь он провел караван до чистой воды и теперь, возвратясь, неподвижно дремал, отдыхая от ночных трудов.

Несколько минут мы простояли в почтительном молчании. Потом Герман вытащил из кармана фотоаппарат и расстегнул кожаный футляр.

- Хочешь? - спросил он, указывая глазами на памятник.

Еще бы не хотеть! Диксон, край земли. Знаменитая на весь мир могила.

Герман отступил на несколько шагов и стал настраивать объектив.

Сунув руки в карманы пальто, я приблизился к памятнику вплотную, стараясь не заслонить надпись на латунной доске.

Щелкнув затвором, Герман кивнул головой: готово. Я подошел к нему и потянулся рукой к аппарату:

- Иди становись.

- Я не буду, - сказал он, взводя затвор для нового кадра. - Мне только сам памятник...

Я пожал плечами. Чудак, терять такую возможность!

Постояв еще с минуту, мы двинулись в обратный путь. Некоторое время шли молча.

- Знаешь, сколько он прошел? - вдруг спросил Герман.

- Чуть ли не тысячу километров. Или даже больше.

- А сколько он не дошел до радиостанции?

- Что-то совсем немного. Сколько тут? - Обернувшись, я попытался на глаз определить расстояние до высоких радиоантенн на острове.

- Около двух миль. - сказал Герман. - Меньше четырех километров.

Меньше четырех километров? Так это ведь как раз столько, сколько нам предстояло пройти ночью от ледокола до берега!

Мне вспомнилось, как вчерашней ночью, стоя на мостике ледокола, защищенный стеклом и сталью от непогоды, я с неприязнью и тревогой косился в сторону береговых огней, в то время когда капитан говорил о провожатых, о валенках и ракетах.

Еще я вспомнил, как десять минут назад позировал возле памятника. Руки в карманах, глупая улыбка на лице, локоть панибратски упирается в гранитную глыбу.

- Слушай, Герман, - сказал я. - Будешь делать снимки, ты мне тоже отпечатай только памятник. Без меня. Хорошо?

- Хорошо, - согласился Герман и бросил на меня короткий, но внимательный взгляд.

Коротко о разном. Двуокись углерода и климат

Противоречивая роль двуокиси углерода (СО2), поступающей в атмосферу в значительной мере вследствие человеческой деятельности, продолжает вызывать дискуссии среди специалистов. Американские метеорологи Бхаскар Чоудхури и доктор Джордж Кукла выполнили серию вычислений, которые показали, что рост содержания СО2 в атмосфере должен способствовать не потеплению, как это полагали до сих пор многие специалисты, а, наоборот, похолоданию.

Как известно, снег обладает высоким альбедо (отражающей способностью), которое задерживает его таяние. Поглощение инфракрасного излучения вызывает рекристаллизацию снега; это снижает его альбедо и способствует тем самым его таянию. Атмосферная же двуокись углерода, согласно выводам Чоудхури и Куклы, в значительной степени препятствует поглощению инфракрасного излучения подстилающей поверхностью снега и воды.

Таким образом, увеличение количества СО2 в атмосфере может, с одной стороны, способствовать повышению ее собственной температуры, но с другой оно уменьшает поглощение инфракрасного излучения подстилающей поверхностью, а это может привести к большей продолжительности сохранения снежного и ледового покрова, образованию больших масс холодного арктического воздуха, запоздалому таянию снега весной и его раннему выпадению осенью.

Чоудхури и Кукла считают, что влияние двуокиси углерода на климат в планетарном масштабе - процесс чрезвычайно сложный и о степени этого влияния нельзя с уверенностью судить исходя лишь из одних среднегодовых данных.

|

ПОИСК:

|

© ANTARCTIC.SU, 2010-2020

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://antarctic.su/ 'Арктика и Антарктика'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://antarctic.su/ 'Арктика и Антарктика'