Глава 2. Первая экспидиция плавучего морского института

Наконец-то упаковано все снаряжение, нужное и ненужное, для предстоящей экспедиции. Ящиков и тюков, казалось нам, возить не перевозить. Грузовые автомашины были в те времена большой редкостью, и весь груз отправляли мы на конных подводах в пакгауз товарной станции Ярославской железной дороги.

Командовал погрузкой Володя Голицын. Потный и красный, в парусиновой матросской робе, он, как заправский грузчик, таскал на спине ящики из подвала Зоологического музея. Трудно нам доставалась эта профессия, тем более что питание было весьма скудным, как теперь говорят, «малокалорийным», а ящики тяжелыми. Но Володя, вытирая рукавом пот со лба, еще покрикивал: «Веселее, веселее, пошевеливайтесь, крючники, поторапливайтесь, капитан даст на водку!» А мы были бы рады и краюхе черного хлеба.

К пакгаузу подали четыре товарных вагона. И снова началась погрузка. Теперь в ней принимали участие не только мы, молодежь, — штатные грузчики, но и все будущие участники экспедиции. Таскал тюки И. И. Месяцев, грузили ящики доценты и преподаватели университета Л. А. Зенкевич, В. А. Яшнов, ассистенты А. А. Шорыгин, В. В. Алпатов, Б. К. Флеров и многие другие.

Один вагон, загруженный только наполовину и наиболее ценным имуществом — обмундированием, ружьями, микроскопами, фотоаппаратами, был оборудован железной печкой. Из ящиков и тюков мы устроили спальные места. Голицын, Розанов и я должны были сопровождать груз до Архангельска.

Володя разукрасил мелом снаружи стены вагона огромными якорями и интригующей надписью: «Вагон специального назначения Полярной экспедиции Плавучего морского научного института».

Вскоре все четыре вагона подали к пассажирской платформе Ярославского вокзала, чтобы отправить с почтовым поездом до Ярославля. Почему-то простояли мы здесь дня два, пока нас не прицепили. Наши вагоны с якорями и надписью «Полярная экспедиция» вызывали любопытство. Привлекала внимание и стат-фигура Володи в матросской рабочей одежде, его красивое породистое лицо.

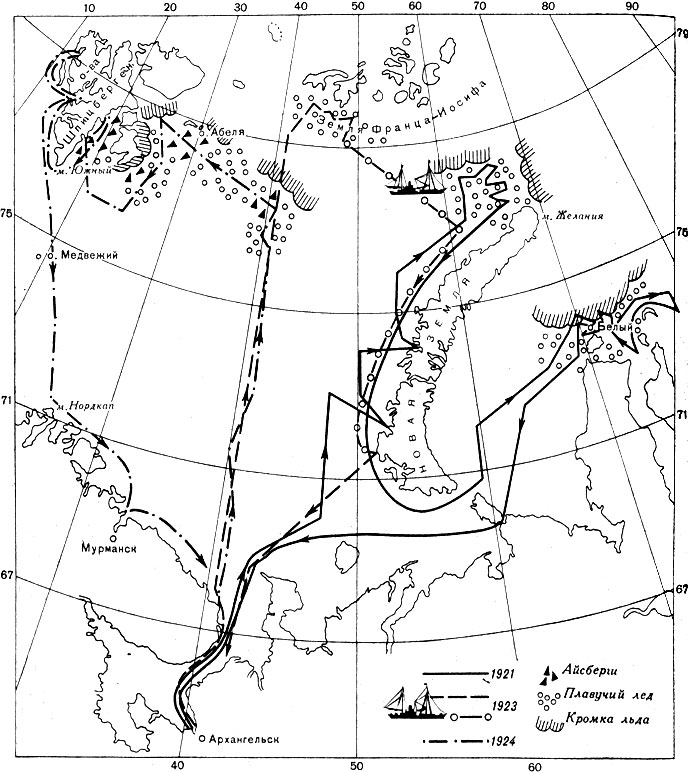

Маршруты экспедиций 1921, 1923 и 1924 гг

Наконец нас прицепили. Распрощавшись с родственниками и друзьями, мы тронулись в далекий путь на север. Нас, троих молодых людей, не пугало ни расстояние, ни время. Путь по незнакомым местам казался интересным и увлекательным, в особенности из отдельного вагона, да еще с печкой.

Стояло лето. Поезд шел медленно, обе двери товарного вагона были распахнуты как бы прямо в природу — за ними бесконечной панорамой развертывались пейзажи средней полосы России, с ее полями, перелесками, спокойными речками и живописными деревушками.

Но так беззаботно с почтовым поездом ехали мы только до Ярославля. Потом начались всевозможные трудности и задержки. Это был 1921 год. Исправных паровозов не хватало, составы приходилось тащить стареньким паровозам серии О с огромной трубой в форме самовара (искрогасителем). Котел топили дровами, да еще еловыми, выпускавшими целый фейерверк искр. Зачастую на подъеме у паровоза не хватало сил, тогда нагоняли пар в котле и состав снова медленно трогался в путь.

На узловых станциях, где менялась бригада, надо было всячески упрашивать начальство, чтобы нас прицепили к скоро отправляющемуся составу. Иногда паровоза не оказывалось и мы задерживались на многие часы и дни. Нам не раз предлагали: «Грузите дрова в тендер, тогда прицепим». Конечно, мы грузили, и, хотя дров требовалась уйма, это нас не смущало. Мы швыряли поленья под веселые шутки и покрикивания Володи Голицына, которого уже признали профессиональным грузчиком.

На одном из перегонов в паровозную бригаду не хватало кочегара и из-за этого задерживалось отправление состава. Заменить недостающего вызвался Володя, и на дистанции от Вожеги до Няндомы он с полным успехом кормил топку дровами. А на станции Няндома, на полпути между Вологдой и Архангельском, мы застряли на три или четыре дня.

После перегона вернулся Володя с паровоза, усталый, грязный, но довольный.

Потихоньку, с «комфортом», в вагоне «специального назначения» продвигались мы к северу. По своим документам получали кое-какие продукты на питательных пунктах. Готовили на железной печурке скудные обеды и любовались непрерывно меняющимися северными пейзажами.

Но вот и последняя станция перед Архангельском — Исакогорка. Расположена она на высоком надпойменном берегу Северной Двины, в 10 километрах от станции Архангельск. Сам город находится на другом берегу.

По автолитографии, висевшей в естественном кабинете реального училища Воскресенского, где я учился, сложилось у меня представление об Архангельске как о далеком северном городе. Художник сделал ее в суровых, даже мрачных тонах, по его представлению, свойственных северу. Темное небо, свинцовая вода широкой реки, неприветливый город и целый лес мачт парусных кораблей, припорошенных снегом.

Станция Исакогорка лежит на возвышенности, откуда открыв вается широчайший горизонт на многие километры. В тот летний день солнце сияло с голубого неба, широчайшая река была глубоко-синей и сверкала яркими бликами. В далекой дымке на противоположном берегу просматривались светлые здания и соборья Архангельска и Соломбалы. Лес мачт у пристаней, пароходы и парусные корабли, стоящие на рейде, говорили о близости моря.

Солнечный пейзаж рассеял мое прежнее представление о севере и создал какое-то приподнятое радостное настроение.

Поезд быстро скатился вниз, к пристани грузового порта Бакарица; состав расформировали, и наши четыре вагона подали на причал к самой воде.

Закончилось наше путешествие от Москвы до преддверия Северного Ледовитого океана. Да! Я не оговорился, это было дейв ствительно путешествие. Длилось оно две недели, и столько трудностей пришлось испытать за это время, столько энергии и настойвочивости надо было приложить, чтобы протолкнуть наши вагоны до Северной Двины, что его вполне можно назвать путешествием. Но была и своеобразная прелесть в нем: много интересного удалоси нам повидать и пережить, с разными людьми познакомиться. Мое первое дальнее путешествие запомнилось мне на всю жизнь.

Через два-три дня к причалу подвели небольшую баржу и в нее из вагонов перегрузили экспедиционное имущество.

Из тюков, ящиков и мешков устроили на ней нечто вроде домика, затянули все это брезентом и вдвоем с Володей устроились в нем на житье в ожидании, когда баржу отбуксируют к борту ледокольного парохода «Соловей Будимирович» («Малыгин»).

В домике мы сделали довольно удобные спальные места, но теперь лишились нашей кормилицы — печки. Никаких столовых или буфетов на пристани Бакарица тогда не было и в помине, не было даже кипятка. Наше голодное положение скрашивал неунывающий Володя Голицын. Из муки, сгущенного молока и какао он готовил болтушку на холодной воде. Наевшись соленой селедки без хлеба, мы запивали ее или вернее заедали этим своеобразным кремом.

Но как чудесны были белые ночи на Двине — необычайно нежные, какие-то перламутровые тона неба и воды. На ночь замирало движение на реке и над ее просторами наступала прозрачная тишина. Володя доставал свои художественные принадлежности и делал зарисовки, работал акварелью. Многие из его рисунков хранятся теперь у его сына И. В. Голицына.

Наконец на третий или четвертый день к пристани Бакарица подошел долгожданный буксир и перетянул баржу в город, к Соборной пристани. Сейчас я уже не помню, долго ли и по какой причине мы снова простояли с нашей баржей у этой пристани в центре Архангельска. Там, совсем рядом, находился рынок, и мы прежде всего набросились на еду и молоко. Архангельский рынок ушел в далекое прошлое, и о нем следует вспомнить и сказать несколько слов.

В те годы рынок был очень велик и живописен, особенно в летние дни. С раннего утра к Соборному и Рыночному ковшам с окрестных деревень спешили карбасы. Если шли под парусом, обычно на руле сидел «мужик», если на веслах, то «жонка». В солнечную и ветреную погоду множество надутых парусов ярко белело на синей реке. Подходя к берегу, кормщик быстро ронял парус, и вся эта лодочная флотилия до отказа наполняла ковш. Прибывшие позже должны были со всей своей поклажей, как по суше, шагать с карбаса на карбас, чтобы добраться до пристани.

Рыночная площадь, забитая торгующими, становилась изумительно красочной, яркой, колоритной. Тогда женщины носили платья преимущественно из домотканых материалов синего, красного и коричневого цветов. Юбки почти всегда синие со множеством фалд и пестрым орнаментом по подолу. Кацавейки тоже синие или коричневые, расшитые разноцветным узором на груди и по воротнику. Не перевелись тогда еще и яркие платки, и головной убор вроде кокошника, тоже расшитый серебром и разноцветными нитками. Это была с давних пор традиционная поморская женская одежда.

Свою продукцию крестьяне привозили в больших круглых корзинах с двумя ручками. Выбравшись из карбасов на пристань, «жонки» пестрой, галдящей, смеющейся шеренгой или извивающейся цепочкой чуть ли не бегом устремлялись к рынку. А сколько же привозили на рынок всякой всячины!

Я любил бывать на этом рынке, любил его оживление, певучий архангельский говор, приветливый характер поморок, любил поговорить с ними и в шутку поторговаться. На этом рынке я увидел трубку, на сей раз настоящую английскую и очень хорошую. Конечно, я ее приобрел. Тут же купил и табак, но не самосад, а американскую махорку «Друм», спрессованную в маленьком холщовом мешочке с яркой этикеткой. Попробовал закурить. О! Это было не похоже на запах жженого копыта, который испускал мой самосад «высшего» сорта. Дым «Друма» был не только приятно ароматен, но и на вкус отдавал медом и черносливом. Пожалуй, только тогда я и понял, почему люди курят. С этой прекрасной трубкой я не расставался, она была моей верной спутницей и утешителыницей.

Вспоминается мне один интересный инцидент у Соборной пристани. К нашей барже, стоявшей у высокой каменной стенки пристани, подошел небольшой, сверкающий полировкой и медью щегольской катер, как мы позже увидели, под норвежским флагом. Пассажирами на нем были прекрасно одетые господа в котелках и три дамы. Катер был много ниже борта баржи. Мы с Володей спустили на него трап и подали дамам руки, чтобы помочи перейти. Потом этот трап перенесли с баржи на пристань и пoмогли дамам подняться на берег. Господин, шедший последним достал из кармана иностранную металлическую монету (в нашей стране металлических денег тогда не было) и протянул ее Володе! Тот поблагодарил его по-французски и сказал, что не возьмет. Мужчина немного растерялся и протянул монету мне. Я поблагодарил его по-немецки и тоже отказался взять ее. Мужчина, потом выяснилось — норвежский консул, совсем растерялся, как-то нелепо повертел монетой в воздухе, посмотрел на нас, сунул ем в карман, приподнял котелок и извинился.

Вспоминая этот случай, мы долго потом шутили по этому поводу, но наш внешний вид, вероятно, был таков, что не дать на чат было просто неприлично.

Снова пришел буксир и потащил нас в Соломбалу, где у стенки стоял «Соловей Будимирович». Мы пришвартовались к его борту.

Мы впервые увидели корабль, на котором должны были отправиться в далекое полярное плавание. Он показался огромными тяжелым, загруженным множеством механизмов, лебедками, стрелами, блоками, вьюшками. С помощью разных приспособление баржу быстро разгрузили. Большую часть имущества пришлось сложить на палубе, так как еще не закончились столярные и малярные работы, связанные с некоторым переоборудованием помещений «Соловья Будимировича» для целей научной экспедиции.

Расставались мы с баржей с некоторым сожалением — на ней впервые познакомились с красавицей Двиной, с нежными красками белых ночей.

Мы переселились на корабль и начали готовиться к экспедиции. Ночами несли вахту на палубе, охраняя сваленный на ней груз. Я всегда старался устроиться так, чтобы оказаться с Володей Голицыным. Погода стояла теплая, летняя, тихая.

Первое время корабельная жизнь не была налажена. В частности, не было повара, члены команды получали продукты сухим пайком и питались по домам. Сотрудники экспедиции готовили наш камбузе по очереди. В прибывшем с нами грузе, кроме какао и сгущенного молока, в изобилии были сушеная картошка, по виду похожая на срезанные мозоли, и овощи.

Настала моя очередь дежурить на камбузе. Должен признаться, что в те годы я совершенно не умел готовить. Насыпал я в ведро этих самых «мозолей» и овощей и поставил на огонь. Варил, варил — и мое варево полезло из ведра. Отложил в другое ведро и стал варить дальше. Картошка снаружи как будто сварилась, но внутри оставалась твердой. В результате моих стараний получилось отвратительное на вид, совершенно несъедобное месиво, которое я и подал к столу. Здорово мне тогда влетело за такую стряпню не только от голодных и возмущенных товарищей, но и от начальства. А если по справедливости, то в чем же я виноват — ведь я не умел готовить, а сушеные овощи вообще видел впервые.

Но нет худа без добра — больше меня никогда не заставляли дежурить на камбузе!

Закончены ремонтные работы на корабле и приспособление помещений для экспедиции. Настало время груде имущества, возвышающейся на палубе, найти свое место в трюме, кладовых и всевозможных помещениях корабля. И все надо было разместить так, чтобы в случае необходимости сразу найти любую вещь. Кропотливая и нудная была эта работа, и в ней принимали участие все, без различия возраста и положения.

Большинство из нас на океанском корабле впервые, особенно молодежь. Но как раз мы-то и чувствуем себя уже настоящими моряками, хоть на судне живем всего месяц, да и то в порту. Уже полностью освоили морскую терминологию: для нас нет окон, а только иллюминаторы, нет веревок, а только концы и даже в каком-нибудь доме на третий этаж мы поднимаемся по трапу, а не по лестнице.

Но нужно сказать, что своеобразная обстановка на корабле, специфический распорядок и дисциплина действительно заставили нэс быстро воспринять и техническую терминологию, и корабельные навыки. Мы стали заправскими гребцами и зачастую подвозили издалека грузы на шлюпках.

Мы уже полюбили корабль, считаем его своим домом и с большого расстояния находим его среди других судов по характерному силуэту, Правда, у него была одна особенность. Стоило какой-либо груз, даже не очень большого веса, сложить у одного борта, как судно получало крен. Захочешь его выровнять, переложишь лишний груз к другому борту — и корабль валится на другую сторону. Механики выравнивали обычно дифферент путем перекачки балластной воды из одних цистерн в другие. Но и этой мерой сохранить устойчивое вертикальное положение судна было очень трудно. Такая особенность нашего плавучего жилища, хотя и создавала некоторые бытовые неудобства, служила пищей для всевозможных шуток и острот. Многие, приходя обедать в каюткомпанию, вынимали из кармана какую-нибудь деревянную чурочку, подкладывали под тарелку, чтобы суп не выливался на столЯ Укладываясь спать, мы, сообразуясь с креном, клали подушку таИН чтобы ноги были ниже головы. Но вот ночью просыпаешься от какого-то неудобства — оказывается, ноги уже выше головы. Быстро изменишь положение, а через некоторое время вахтенный машинист подпитает котел, взяв воду из цистерны, и судно снова сваливается в другую сторону. Снова просыпаешься и опять перемещаешься вместе с подушкой, и так не один раз за ночь. Вот тогда-то я и установил, что плохо спится, когда ноги выше головы!

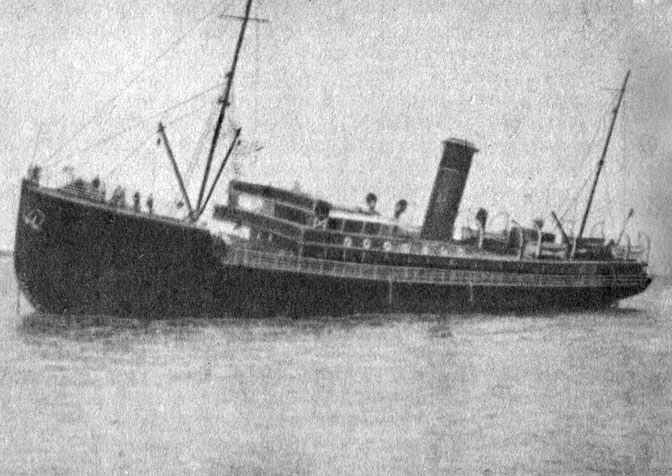

«Соловей Будимирович» на рейде в Северной Двине, как всегда с креном

Кренолюбие нашего корабля позволяло нам находить его с очень большого расстояния. Вдали виден только лес прямых мачт, и если среди них обнаружишь наклонные, значит, там и находится «Соловей Будимирович».

Здесь я хочу вернуться немного назад, к моей первой встрече с этим кораблем. Я поднялся по штормтрапу, ступил на палубу «Соловья Будимировича» и сделал последний шаг к морю.

Ознакомившись с кораблем и его палубными устройствами, я понял, что поставить аэроплан некуда. В то время их изготовляли из дерева и ткани — перкаля, — пропитанной олифой. Крылья не отделялись от фюзеляжа, значит, аппарат надо было устанавливать на палубе целиком.

Я доложил об этом И. И. Месяцеву. Жалко было отказываться от самолета, аэросъемки западного берега Новой Земли и воздушной ледовой разведки. Какое-то время я боялся, что командование Военно-Воздушного флота, узнав об этом, отзовет меня. К счастью, опасения оказались напрасными — откомандировав в Полярную экспедицию, обо мне вспомнили только через семь лет, когда я уже успел окончить университет и получить морскую специальность.

На корабле я впервые увидел радиостанцию. Просторная каюта, заполненная массой незнакомых приборов, произвела на меня большое впечатление. Радист только что получил последнее достижение тогдашней радиотехники — ламповый усилитель к детекторному приемнику. Пребывая в радостном настроении, он подробно рассказал мне о работе своей станции. Сознаюсь, я тогда почти ничего не понял.

Пока мы стояли в Соломбале, пришло распоряжение о переименовании нашего корабля. Ему присвоили имя лейтенанта Малыгина, участника Великой северной экспедиции второй половины XVIII века, погибшего на побережье Сибири.

И хотя корабль теперь назывался именем весьма достойного человека, вошедшего в историю русских северных экспедиций, я очень сожалел об утрате поэтического былинного названия «Соловей Будимирович».

Каждый день на «Малыгин» приходят посетители, осматривают лаборатории (с современной точки зрения, примитивные), расспрашивают о целях и маршруте экспедиции и очень многие предлагают свои услуги.

Стоянка затягивалась — мы ждали уголь из Англии. Только 8 августа к борту «Малыгина» пришвартовался угольщик «Джюра». Это было первое иностранное судно, пришедшее в порт после Установления в Архангельске Советской власти. Английские моряки с любопытством смотрели на советских людей.

Приняв на борт 900 тонн угля, навели чистоту и блеск на ледоколе, помылись в бане и, покинув место длительной прописки У соломбальской стенки, перешли к центру Архангельска; якорь отдали на рейде против Соборной пристани.

Последнее оборудование для экспедиции продолжало поступать, с берега его перевозили на шлюпках. С подводою каких-то легких ящиков, тюков с делью для планктонных сеток подъехал к пристани доцент Московского университета В. А. Яшнов. Уложив в шлюпку весь свой груз, Яшнов собрался отвалить от притени. В это время из кузницы приехал Володя Голицын с железными драгами и рамами для тралов Сигсби.

— Давайте сюда драги и трал, — крикнул Володе стоявший В шлюпке Яшнов.

— Да ведь они тяжелые, Владимир Андреевич, а вы хотите положить их поверх легкого груза, — возразил Володя, — опрокинемся.

— Ничего, давайте. Судно рядом, я один догребу. Не нужно будет гонять лишний раз шлюпку, — настаивал Яшнов.

Неудобно было Володе возражать старшему, он подал драги и трал, и Владимир Андреевич положил их сверху.

Едва шлюпка отошла от пристани, как опрокинулась на виду у всех стоявших на палубе «Малыгина».

Ящики и тюки благополучно подобрали, драги и трал вытащили кошкой. Искупался лишь Яшнов, но это было жарким летним днем, доставило всем развлечение и дало повод для шуток. А вечером в кают-компании Володя прокомментировал событие карикатурой. Так неожиданно для всех у Володи проявился талант карикатуриста.

С этого рисунка Володя стал вести дневник всех интересных происшествий, случавшихся в экспедиции. Наблюдательность ч и юмор давали ему обильную пищу. Появилась масса талантливых карикатур, вызывавших смех даже у мрачных пессимистов.

Потом во время плавания Володя оформил в том же карикатурном стиле красочную обложку для своего журнала и довольно двусмысленно назвал его «БЛЭ-ВОО».

По установившейся с давних пор традиции корабли всегда уходят в дальнее плавание, а тем более в полярную экспедицию от Соборной пристани.

Снялся с якоря на рейде и пошел к этой пристани и «Малыгин». Но при подходе машина почему-то не отработала назад и корабль, продолжая двигаться по инерции, врезался носом в пристань. Я так и обмер: опять ремонт, опять задержка неизвестно на какой срок, а там уже поздно будет выходить в море. И прощай мечты об Арктике!

Как только пришвартовались, я чуть ли не первым побежал смотреть и пристань и нос корабля. Толстое бревно привального бруса, опоясанное железной шиной, разрезало как ножом. Рассекши брус, корабль врезался в гранитную кладку пристани и разворотил ее. Увидев все это, я бросился к носу, со страхом ожидая увидеть вмятины или пробоины. Но к великой радости, никаких повреждений не было — на стальном форштевне поцарапалась только краска. Крепким был нос «Малыгина»!

С пристани в машинное отделение быстро спустились три молодых человека, чтобы расследовать причины происшествия. Это снова угрожало задержкой. На выручку вахтенных в машинное отделение прошли старший механик Рихард Петрович и начальник экспедиции Иван Илларионович. Расследование Заняло мало времени.

Соборная пристань постепенно заполнялась народом, пришли провожавшие нас в плавание. Родственники членов команды, представители губисполкома, губкома РКП(б) и просто публика, желавшая посмотреть наш отход. Для Архангельска это было большим событием, ведь со времени экспедиции лейтенанта Седова «Малыгин» явился первым кораблем, на котором экспедиция отправлялась в те же далекие края. Быть может, в толпе, стоявшей на пристани, находился кто-либо из тех, кто в свое время вот так же провожал «Св. Фоку».

Капитан л/п «Малыгин» Степан Михайлович Карамышев

Возник митинг. С приветствием и добрыми пожеланиями выступили секретарь губкома, председатель губисполкома, представители архангельских учреждений.

Наконец все формальности закончены. Свежий ветер треплет отходной флаг. Густым басом зазвучал протяжный гудок «Малыгина». Как трепетало мое сердце! Впервые в моей жизни я слышал отходной гудок корабля, стоя на его палубе.

Множество раз, потом уходя в далекие плавания, я испытыв, душевный трепет перед неизведанным будущим. Такое же чувство возникает и сейчас, когда поднимается на мачте лоцманский флаг и раздается прощальный гудок; с годами оно не теряет своей остроты, хотя теперь я могу только провожать уходящие в море корабли.

Второй гудок, третий, объятия, поцелуи — заработала машина, и пространство воды отделило нас от земли.

С пристани машут платками, белыми фуражками, а «Малыгин» медленно разворачивается и дает последний длительный гудок, Все стоящие поблизости пароходы приветствуют нас гудками, а номерной ледокол салютует из трехдюймовой пушки.

Общение с Большой землей оборвалось надолго.

Так 11 августа 1921 года торжественно началось плавание первой Полярной экспедиции Плавучего морского научного института.

Миновали Соломбалу, вошли в протоку Маймаксу с многочисленными лесными биржами по ее правому берегу. В последующие годы множество раз случалось мне проходить Маймаксой, отправляясь в море или возвращаясь из плавания. Тогда у всех причалов стояли лесовозы под флагами многих стран. Гремели лебедки, взвивались в воздух штабеля досок. Было шумно, оживленно. А в 1921 году причалы были свободны не только от иностранцев, но и наши пароходы встречались редко.

Воспользовавшись однообразием пути до Белого моря, я вкратце расскажу о задачах и снаряжении экспедиции.

Для руководства деятельностью вновь созданного Плавучего морского научного института с его сложными и многосторонними задачами был сформирован специальный организационный комитет (Международный совет по изучению морей создан в 1899 г. в Стокгольме на специальной международной конференции. В него вошли крупнейшие океанологи того времени: Ф. Нансен, М. Кнудсен, Дж. Моррей, О. Крюммель, О. Петерсон, X. Диксон. Россию в этом совете представлял вице-адмирал Степан Осипович Макаров. Главной задачей совета было изучение морских промыслов и охрана естественных богатств моря от хищнического истребления. Но так как существование морских организмов определяется условиями среды, в которой они обитают, то изучение биологии моря должно в первую очередь основываться на комплексном изучении всех физических, химических, биологических и геологических процессов, происходящих в море, и их взаимосвязи между собой. Все эти исследования должны были проводиться по единой методике. Для получения сравнимых результатов наблюдений, а также возможности изучения сезонной изменчивости океанологических характеристик Международный совет предложил проводить наблюдения на так называемых стандартных горизонтах, а также на стандартных разрезах, на которых для выяснения сезонного хода океанологических элементов предлагалось проводить систематические наблюдения каждый сезон года). Активное участие в его работе принимали А. И. Россолимо, И. И. Месяцев, Л. А. Зенкевич, А. А. Шорыгин, В. В. Алпатов, С. А. Зернов, Н. Н. Зубов, В. К. Солдатов. В. А. Яшнов и другие. Председателем оргкомитета был А. И. Россолимо, начальником Полярной экспедиции на «Малыгине» И. И. Месяцев, его заместителем Л. А. Зенкевич, ученым секретарем В. А. Яшнов.

Комитет разрабатывал план первой экспедиции института, пользуясь консультацией и письменными докладами таких знатоков северных морей, как профессора Н. М. Книпович, К. М. Дерюгин, Б. М. Житков, Г. А. Клюге, И. А. Кулик. Кроме того, были использованы материалы специального заседания Полярной комиссии при Академии наук под председательством Ю. М. Шокальского. Участники этого научного совещания пришли к выводу, что экспедиции Плавморнина целесообразнее выполнять в Баренцевом море исследовательские разрезы по меридианам, а не по традиционному треугольнику, в свое время предложенному Международным советом по изучению морей.

Участники первой советской арктической экспедиции на л/п «Малыгин»

В результате обмена мнениями комитет разработал следующий план экспедиции на «Малыгине». Из Горла Белого моря пройти на восток до 47-го меридиана, подняться по нему к северу до кромки полярных льдов, повернуть к востоку и, обогнув Новую Землю, пересечь Карское море по линии мыс Желания — остров Диксон. Далее зайти в Енисейский залив, соединиться с караваном разнотипных кораблей Сибирской хлебной экспедиции и сопровождать его до Архангельска.

К сожалению, действительность, а вернее «неизбежные в море обстоятельства», коренным образом изменила этот план, значительно сократив время, запланированное для исследовательских, работ.

Первое же комплексное плавание показало полную несовместимость планомерных исследовательских работ с хозяйственными задачами. Всем нам стало ясно, что без собственного специального исследовательского корабля Плавморнин не может решать серьезные задачи.

Следует рассказать и о научном снаряжении экспедиции. В то время оно было очень бедным, отечественная промышленность океанографических приборов не изготовляла, а получить что-либо из-за границы не представлялось возможным. Большинство приборов участники экспедиции доставали сами. Так, например, для гидрологических наблюдений А. И. Россолимо из Сельскохозяйственной академии и института ВОДГЕО достал во временное пользование шесть батометров, и все разных систем: Рутнера, Экмана и др., которые можно навешивать только на конец троса, но ни одного серийного. На каждый горизонт приходилось опускать в море лишь один батометр, что затрудняло работы и сильно растягивало время наблюдений на станциях. Трубка Бахмана для взятия образцов грунта имелась только одна, как и опрокидывающийся термометр Рихтера без атташе. В единственном экземпляре была у нас вертушка Экмана для наблюдений течений. Ручных вьюшек Томсона было четыре, но к ним только один блок-счетчик.

Я не буду утверждать, что биологические работы оказались лучше обеспеченными, потому что научные работники Плавморнина были в основном биологи. Нет, это скорее объясняется тем, что тралы, драги, овальные и четырехугольные, разных размеров, можно было изготовить в кузнице, сети связать и планктонные сетки сшить из мельничного газа.

Хорошо были обеспечены и метеорологические наблюдения, так как метеорологи Н. А. Здановский из Сельскохозяйственной, академии и А. В. Шипчинский из Гидрографии ВМФ могли захватить в экспедицию необходимые приборы из своих учреждений. В достаточном количестве имелись в экспедиции фотоаппараты и фотопринадлежности: мне удалось все это получить с помощью Военно-Воздушного флота.

Арсенал экспедиции состоял из 30 нарезных и гладкоствольных ружей с боеприпасами.

Большинство биологов, принимавших участие в экспедиции, были работниками кабинетными, университетскими. Они не совсем представляли себе условия работы в море и поэтому позаботились о микроскопах. На корабль их привезли 10 штук. Такое количество оказалось совершенно ненужным.

Продовольствие экспедиция получила по нормам, действовавшим в то время для районов выше 70° с. ш. Однако годичного неприкосновенного запаса, полагающегося для полярных экспедиций, на корабле не было. Каковы были нормы, я теперь не помню, но кислой капусты, соленых огурцов, компотов, фруктов, экстрактов и других витаминосодержащих продуктов, необходимых в полярных широтах, у нас не имелось. Почти совсем отсутствовало свежее мясо и мясные консервы. Норма сахара и жиров была ограниченной. Не испытывали мы недостатка в белой и ржаной муке, пшене, а также в соленой треске и солонине. В изобилии имелось американское сгущенное молоко и какао.

С трудом привыкали мы к своеобразному вкусу и запаху трески выдержанного засола. Правда, некоторые так и не привыкли к ней. Солонина тоже не отличалась высокими вкусовыми качествами. Но если судить по тем временам, питание наше было вполне удовлетворительным. Вот только в свежих продуктах и витаминах (тогда мы не совсем ясно себе представляли, что это за штука — витамины) мы испытывали недостаток.

С обмундированием в экспедиции дело обстояло хуже. Получить теплую одежду, несмотря на все попытки комитета, не удалось. Из-за этого обстоятельства экспедиция иногда попадала весьма тяжелое положение, особенно при работе во льдах Карского моря. Приходилось действовать с оглядкой, избегая малейшего риска, чтобы не застрять на зиму во льдах, как случилось с «Соловьем Будимировичем» за год перед тем в том же Карском море.

К сожалению, такое положение с теплым обмундированием сохранилось и в последующие годы, даже когда «Персей» ходил в очень отдаленные районы: в Карское море, к Земле Франца-Иосифа и к северным берегам Шпицбергена.

Но вот прошли Маймаксу, впереди показалось море, и машина прибавила обороты.

Насколько мне помнится, на баре Северной Двины тогда не стоял еще на якоре ярко-оранжевый плавучий маяк СД. Миновав бар, мы вышли из Двинского залива в Белое море.

День был солнечный. Западный ветер развел порядочную волну. Прибой разбивался у высокого обрывистого Зимнего берега. Особенно живописен берег в районе Зимнегорского маяка.

Много плохого слышал я о крутой и короткой зеленой беломорской волне, но перегруженный «Малыгин» держался на ней очень спокойно.

В первые дни плавания мы привыкали к легкой качке, к кораблю и к распорядку жизни на нем. Подготовили все механизмы, приборы и сделали благополучно первую пробную станцию в Горле Белого моря, ничего не утопив при этом.

На пути к разрезу по 47-му меридиану у мыса Канин Нос взяли вторую станцию, чтобы «набить руку» перед началом основных работ, и тоже ничего не утопили. И наконец 13 августа, выйдя на 47-й меридиан, начали разрез, предусмотренный планом экспедиции.

Сколько новых впечатлений дали эти станции, как много интересного материала они принесли! На корабле царило оживление, Югода была солнечной, а море чудесно голубым, как в Италии. Но радостное настроение длилось недолго. К вечеру 15 августа начал разыгрываться шторм. На другое утро только удалось выполнить одну станцию, всего седьмую на разрезе, как волны стали перекатываться через палубу. Опыта у нас еще не было, и мы, Чтобы не рисковать весьма немногочисленными гидрологическими Приборами (к тому же чужими), вынуждены были прервать Разрез.

Это был первый шторм, перенесенный мною на море. Огромные волны с пенящимися гребнями закатывались на палубу. Тяжелый нос корабля то зарывался в волну, то высоко взлетал, и вода каскадами скатывалась с полубака. Волны гуляли по бортовым проходам, ветер выл в снастях, а при стремительных размахах корабля переходил в визг. Водяная пыль неслась высоко над морем, сплошной серой пеленой закрывая его поверхность.

Вот что записано в моем дневнике в этот день. «Ночью вдруг просыпаюсь от страшного звона и грохота. Качает так, что почти встаешь в постели, потом ноги взлетают кверху. Вечером после чая кружки и чайники, оставленные на столе, полетели и катались от одной стенки кают-компании к другой, что и вызвало такой грохот. Через некоторое время сильная волна открыла дверь в мою фотолабораторию и оттуда в коридор выскочил ящик с фотопринадлежностями, а за ним несколько ванночек. Пришлось вставать и водворять все на место. Принайтовленные на палубе цинковые ящики для зоологических материалов волна сплющила в лепешку.»

Первый шторм запечатлелся в моей памяти как красивое, но грозное и захватывающее зрелище. Позже мне пришлось много раз попадать в жестокие штормы, много раз смотреть в глаза страшной опасности, но воспоминания о первом шторме остались пожалуй, самыми яркими, а между тем шторм тот был непродолжительным, Следует, однако, отметить, что «Малыгин» имел пресквернейшую резкую и стремительную качку, очень мешавшую работам.

В первом плавании почти всех сотрудников экспедиции, еще непривычных к морю, укачало.

Прекратив работы на разрезе, мы решили укрыться в бухте Новой Земли. На борту находилась гидрометеоролог Русинова, которую мы взяли в Архангельске, чтобы доставить на зимовку в Малые Кармакулы. С этой целью направились в Малые Кармакулы, но из-за большой волны, хлеставшей в борт, а главное из-за тумана, густой пеленой закрывавшего берега, войти в бухту не удалось. Тогда решили переждать шторм в Крестовой губе, где находилось самое северное становище Ольгинское с метеорологической станцией, устроенной в 1912 году Первой русской полярной экспедицией старшего лейтенанта Г. Я. Седова. С утра 17 августа сквозь туман стали просматриваться очертания берега, а по мере приближения открылся великолепный пейзаж — дикие скалы горной страны, отчасти покрытые снегом, с ледниками, сползающими в море.

С душевным трепетом смотрел я на панораму, развертывающуюся по мере продвижения корабля в глубь губы. Вот она Новая Земля, далекая Крестовая губа, овеянная романтикой природы полярного острова. Здесь побывали Седов, Визе, Пинегин, жил Тыко Вылка. Все это мне хорошо знакомо по литературе а об Арктике. Скоро ступлю на эту пустынную землю и я. Может быть, мне все это кажется?

Но спущена на воду шлюпка. Сотрудники биологического, геологического, гидрографического и метеорологического отрядов отправляются на берег. Как фотограф экспедиции я — непременный участник всяких высадок и походов, очевидец самых интересныx происшествий. Это моя обязанность, и весьма приятная.

Вооружившись фотоаппаратом, с автоматом «браунинг» за спиной, я ступаю на Новую Землю. Под ногами новоземельская почва тундровая растительность. В эти дни вся флора Северного острова была в цвету.

Набиваю карманы всякими камнями. Это сувениры для моего отца. Он художник, но большой любитель геологии. Отовсюду, где бываю, я должен привозить ему образцы горных пород.

Становище Ольгинское расположено в глубине Крестовой губы, оно совсем маленькое: 2 дома, часовенка и склад. В домах живут две семьи ненцев и несколько русских промышленников. Ненцев, коренных обитателей Новой Земли, тогда еще называли самоедами. Жили они преимущественно в чумах из оленьих шкур. Их экзотическая одежда еще не была снивелирована вездесущими серыми ватниками и штанами. Одевались они в оленьи малицы мехом наружу, зимой под малицей носили совик из длинношерстного оленьего меха. Обувались в пимы из камуса, а под них натягивали лепты — чулки из теплого оленьего меха. У женщин и грудь малицы, и перед пимов до колена украшали узоры из оленьей шкуры разных цветов и ярких суконных лоскутков, составлявших красивый национальный орнамент.

Высадившись на берег, мы всей группой, человек в 15, направились к становищу, но очень смутились, когда с неистовым лаем нас встретили десятка три собак. В нерешительности остановились на скале, надеясь, что кто-нибудь выйдет из домов и отзовет эту свирепую свору. Но никто не показывался. Тогда, набравшись храбрости и построившись в каре, мы благополучно добрались до жилья. Взрослых в избе не было, но в каждом углу на оленьих шкурах спали дети вперемешку с собаками.

С зоологом А. А. Шорыгиным решили мы отправиться в горы. Поднялись на одну из вершин, с которой открывался чудесный вид на Крестовую губу, дальние горы на востоке, и дождались восхода солнца, уходившего в это время года за горизонт всего На 2—3 часа. На обратном пути, переправляясь через горную речку. Шорыгин поскользнулся на мокром камне и упал в воду. Усталые и голодные вернулись мы в становище. Решили вскипятить чай, поесть и заночевать у костра. Заходить в дом, несмотря на радушное приглашение хозяев, не хотелось. Но на открытом воздyxe долго не задержались — дул холодный ветер. Через какие-нибудь полчаса все так промерзли, особенно промокший Шорыгин, что отважились пойти в дом. Притащили с вельбота паруса, Разостлали на полу, собак выгнали и прекрасно выспались.

В значительном отдалении от становища на берегу речушки стоял чум. Мы, несколько человек, отправились навестить семью местного кочующего аборигена и посмотреть оленей. Встретив одного из обитателей чума и желая завязать знакомство, я достал махорку и предложил ему. Он отрицательно мотнул головой, сказал: «Не», и полез под малицу. Из какого-то внутреннего кармана достал круглую жестянку с английскими сигаретами и угостил меня. Был я посрамлен.

Пригласили нас в гости, и я впервые увидел устройство чума, его внутреннее убранство.

В летнем чуме, обтянутом оленьими шкурами в один слой, настлан дощатый пол. Посередине чума пола нет, тут разводят костер. Над костром перекладина, укрепленная на двух стойках. На перекладине есть специальные крючки, позволяющие развешивать посуду на разной высоте над огнем. Вдоль стен навалены оленьи и нерпичьи шкуры — на них сидят и спят. Собак в чум не пускают. В большие морозы они ютятся между наружной и внутренней стенкой чума, сшитой из длинношерстного меха. В чуме было чище, чем в доме у оседлых промышленников в Ольгинском.

Я впервые увидел устройство чума

У одной стенки чума стояло нечто вроде низенького комода с чашками и прочей посудой. Одежда, ружья, котелки и иной хозяйственный скарб висят по стенкам чума на жердях, составляющих его каркас. Увидел я несколько низеньких скамеечек и подумал, что они предназначены для сиденья. К счастью, не успел усесться; оказалось, что это маленькие персональные столики. Человек садится на пол, поджав ноги кренделем, и ставит перед собой такой столик с чашками и мисками. Это удобно.

В чуме я заметил жестянки с чаем, табаком, а также ножи, посуду, ружья явно заграничного происхождения. Ароматный дым английского табака целым облаком плыл кверху, курили все, не выпуская трубок изо рта, даже дети. Этот заграничный аромат заглушал сильный и специфический запах звериных шкур, выделанных местным способом, малиц, одежды, а может быть, и немытых тел обитателей чума.

Бегло осмотрев чум, я понял, что сведения о проникновении норвежцев и англичан на Новую Землю верны. Они привозят ненцам продовольствие и товары в обмен на продукты их промысла. Появление на Новой Земле советского флага было своевременным.

Гостеприимные обитатели чума угостили нас олениной и чаем. Вырезав из оленьей туши большой кусок мяса и сала, хозяйка накрошила все это и бросила в чугунный котел, подбавив совсем немного воды. Блюдо оказалось необычайно вкусным, но какая-то никчемная брезгливость помешала мне насытиться им. Как я потом жалел об этом, тем более что имел возможность убедиться в чистоплотности хозяйки! Подавая «к столу» чашки и заметив, что внутри они не совсем чисты, она каждую старательно протерла подолом своей малицы. С моей точки зрения, это было излишней щепетильностью. После этого я все равно не мог пить чай, несмотря на поданные к нему сахар, конфеты и галеты.

После «званого обеда» заходили мы на метеостанцию, устроенную экспедицией Г. Я. Седова. Она оказалась в заброшенном состоянии. Узнав, что колонист Овчинников знаком с производством метеорологических наблюдений и согласен их вести, корабельные метеорологи оставили ему необходимые приборы. Зимние метеорологические данные для Крестовой губы представляли тогда очень большой интерес.

Август в этих широтах — еще время светлое, и я провел здесь больше суток, бродя по берегу, поднимался в горы в надежде подстрелить какую-нибудь дичь. Увидев какую-то большую птицу, я сшиб ее выстрелом. Она упала в море совсем рядом с берегом. Я вошел в воду и попытался дотянуться до птицы ружьем, чтобы не зачерпнуть воды в сапоги, и не мог. Но как было упустить свой первый полярный трофей, когда только еще шаг и он будет у тебя в руках. Я сделал шаг, еще один — птица действительно у меня в руках, а я по пояс в воде, очень холодной. Я выскочил, как ошпаренный, и побежал по берегу ближе к тому месту, где на траверзе стоял на якоре «Малыгин». На ветру было холодно, я стал кричать, махать руками, стрелять из ружья, стараясь привлечь внимание. Но судно было довольно далеко, ветер относил звуки, никто меня не заметил.

Я уже стал замерзать, когда невдалеке от места «удачной охоты» увидел небольшой домик, сложенный из древесных материалов, выброшенных морем.

В домике на столе лежал черный хлеб, сырой голец и баночка с солью. Хотя хлеб был черствый, но кусочек слегка присоленного нежного и розового гольца оказался очень вкусным. Так впервые мне пришлось закусить сырой рыбой, по-самоедски.

В домике я не нашел спичек (мои раскисли в кармане брюк), и мне не удалось развести огонь и погреться. Снова я побежал по берегу, крича и размахивая руками.

Наконец с корабля заметили мое странное поведение и выслали шлюпку.

Какое же испытал я удовольствие, попав в свою каюту, где мог скинуть мокрую одежду и согреться! Я очень сильно промерз на берегу, но все обошлось без последствий, не было даже насморка. Вот что значит чистый северный воздух!

В Крестовой губе сотрудники экспедиции собрали зоологические, ботанические и геологические материалы. Гидрографы Ф. С. Салов и П. К. Божич определили астрономический пункт, измерили склонение магнитной стрелки, не проверявшееся со времен экспедиции Седова. Кроме того, были сделаны некоторые исправления карты Крестовой губы.

Здесь мы высадили на берег гидрометеоролога Русинову со всем ее имуществом. Отсюда в Малые Кармакулы ее должно было доставить гидрографическое судно «Купава», о чем мы договорились по радио.

19 августа ветер стих и «Малыгин» вышел из Крестовой губы.

Я покидал губу с сожалением. Что-то необычайно притягательное таят в себе пустынные и суровые полярные острова. Не даром говорят, что кто раз побывал на Севере, того всегда будет туда тянуть. Этот зов Севера я с особой остротой чувствовал всю свою жизнь.

Из Крестовой губы «Малыгин» продолжил путь на север, выполняя наблюдения на станциях. Утром 21 августа резко понизилась температура поверхности моря. А в полдень с мостика заметили какое-то темное пятно на горизонте. И только подойдя ближе, увидели, что это высоченная льдина зеленовато-голубого цвета. Чуть покачиваясь, медленно двигалась она к югу. Вслед за ней вскоре появились и небольшие, причудливо обточенные волной льдины, прозрачные, как кружево. Это была наша первая встреча с посланцами приполярных областей. Весь экипаж высыпал на палубу любоваться невиданным зрелищем, а я без устали щелкал фотоаппаратами. Часа через три на горизонте стала видна кромка сплошного льда, как серебро сверкающая на солнце.

В этот день наша экспедиция поднялась до самой северной точки, 77°36′ с. ш. и 63°18′ в. д. Лед достигал сплоченности более 7 баллов. Попытка обойти кромку с юго-востока и добраться к северной оконечности Новой Земли не удалась. Мы уже видели очертания скалистого мыса Желания и снежных вершин, как пришлось убедиться, что большие массы льда дрейфуют к югу под влиянием ветров северных румбов. Тяжелые наторошенные льды прижались к северным берегам Новой Земли и закрыли проход в Карское море. Пробиваться через них стоило бы больших усилий. Кроме того, из-за дальности расстояния радиосвязь с материком была прервана уже несколько дней и мы не знали, какую ледовую обстановку можно ожидать восточнее Новой Земли, если удалось бы туда пробиться. Выжидать, когда улучшится ледовая обстановка, мы тоже не имели возможности: к 1 сентября «Малыгин» должен быть у острова Диксон и соединиться с караваном судов Сибирской хлебной экспедиции.

Тяжелые наторошенные льды прижались к северным берегам Новой Земли и закрыли проход в Карское море

С сожалением смотрел я на еле заметные очертания гор Северного острова. Желание достигнуть мыса Желания было очень велико.

Смотрел и Месяцев.

— Будь у нас аэроплан, стала бы ясна ледовая обстановка и, быть может, побывали бы мы на мысе Желания и в северной части Карского моря,— обратился он ко мне.

Не без досады и горечи я ответил ему:

— А вы дали бы мне место на палубе, тогда был бы у нас и аэроплан.

Месяцев промолчал, сказать ему было нечего.

23 августа стоял чудесный ясный безветренный день. Спокойное темно-синее море замыкали на востоке терявшиеся в дымке гористые берега Новой Земли и сверкающие на солнце снега. И не верилось, что только вчера мы были среди полярных льдов.

Возвращаясь к югу, экспедиция не имела времени снова выйти на 47-й меридиан. Наш обратный путь к острову Вилькицкого в Карском море становился почти в пять раз длиннее, чем намеченный ранее, т. е. вокруг мыса Желания. Приходилось торопиться и лишь попутно делать станции в мелководной континентальной зоне вдоль берега Новой Земли.

На широте полуострова Гусиная Земля радиосвязь с материком восстановилась и мы получили сведения, что Карское море в районе острова Белого забито тяжелыми льдами сплоченностью 5—8 баллов.

Это была опасная ледовая обстановка для возвращавшихся с Енисея пароходов Сибирской хлебной экспедиции. В большинстве они были очень старенькими, со слабыми корпусами, совершенно непригодными для плавания даже в легких льдах.

«Малыгин» очень торопился на выручку. Кочегары держали пар на пределе, машина вертелась на самых полных оборотах. Вибрировал даже массивный стальной корпус ледокола, а из жерла широкой дымовой трубы иногда показывался огонь. По-видимому, английский уголь был длиннопламенного сорта.

В Карское море вошли мы через пролив Карские Ворота. Ни о каких планомерных исследованиях не могло быть и речи, и на пути к острову Белому мы сделали только несколько очень сокращенных станций.

По всей вероятности, сильные ветры северных румбов нагнали льды и в Карское море, закрыв подход к острову Белому и Енисейскому заливу. Радиостанция Югорский Шар сообщила нам, что еще 3—4 дня назад и Карские Ворота и даже вся южная часть Карского моря тоже были забиты льдом.

В час ночи 28 августа на горизонте появилась светлая полоса. Одни предполагали, что это отблеск луны на воде, другие — лед. Худшие предположения сбылись — часа через два «Малыгин» уже подходил к кромке льда средней сплоченности, а к утру оказался в тяжелых торосистых многолетних льдах. Измерили высоту одного из торосов, она достигала 5,5 метра.

Вот страничка из моего дневника за 29—30 августа: «Великолепный солнечный день. Льды стали очень крупными, не всегда удается их расколоть, приходится лавировать. Иногда встречаются огромные ледяные поля с нагроможденными торосами, ярко-голубыми в изломах. Корабль с усилием форсирует лед. Иногда он взбирается на льдину чуть ли не до половины корпуса и только тогда она разламывается. В образовавшуюся трещину с шумом выскакивают снизу огромные куски прозрачного льда, отколотые, должно быть, от подводной части ледяного поля. Вокруг стоит своеобразный звенящий шум. От ударов о большие ледяные поля корабль сотрясает так, что иногда трудно устоять на ногах. К вечеру стало очень холодно. Полыньи затягиваются, маленькие льдины смерзаются. 30 августа подошли к ледяной кромке, пробиться не удается».

На следующий день «Малыгина» зажали сплошные мощные торосистые льды, по которым можно было свободно ходить и удаляться на значительное расстояние от корабля. Погода стояла почти безоблачная, с легким морозцем.

После постоянного шума машины, глухих ударов корабля о лед, всяких других привычных звуков, вызываемых вибрацией корабля, наступила полная тишина. 1 сентября около 16 часов неожиданно раздался резкий удар, всполошивший всех. Оказалось, что большое ледяное поле уперлось в перо руля и цепь штуртроса лопнула со звуком, прогремевшим в тишине, как пушечный выстрел.

По вантам я поднялся в наблюдательскую бочку и огляделся. Кругом до горизонта сверкала на солнце ледяная пустыня. Кое-где были видны вздыбленные нагромождения высоких торосов. Тяжелые сплоченные льды, без заметных разводьев, окружали корабль. По характеру льды были не местного происхождения, их принесло с севера, из Полярного бассейна.

Вот он, полярный мир, о котором я столько читал! Теперь он во всю ширь развернулся передо мной. Взяв фотоаппарат и винтовку, я ушел подальше от корабля, чтобы послушать белое безмолвие. Стояла звенящая тишина, даже не раздавалось шороха подвижек.

Невероятная свершившаяся мечта: я видел и слышал полярное безмолвие! От сознания, что вокруг беспредельные пустынные пространства, я чувствовал себя ничтожной пылинкой, и в душу закрадывались страх и восторг. Трудно было оставаться наедине с самим собой.

«Малыгин» во льдах Карского моря

Слегка дымивший «Малыгин», его черный корпус, казался здесь чуждым, посторонним в этом белом мире тишины.

Возвращаясь на корабль, я повстречал зоолога А. А. Шорыгина и ботаника Б. К. Флерова. С верхнего мостика они заметили в небольшом разводье нерпу и поспешили сообщить мне об этом. Метров 50 я прополз на животе к этому разводью, спрятался за льдиной и, выждав, когда зверь покажет голову, выстрелил. Самое главное, что он не затонул, а плавал у противоположной стороны разводья. Доставать нерпу бросился Шорыгин. По скользкой подводной части льдины он добрался до туши и, вымокнув чуть ли не до пояса вытащил ее на лед.

Пока Шорыгин героически спасал тюленье мясо, незаметно лед немного подвинулся, разводье расширилось и зоолог оказался отрезанным от нас, Пытаясь переправиться к нам, он по нависшему карнизу льдины пополз на нашу сторону, но тут карниз обломился и он очутился в воде.

К счастью, в походы по льдам я всегда брал с собой багор и длинный конец лотлиня. С их помощью мы с Флеровым вытащили Шорыгина на лед и благополучно добрались до ледокола, притащив с собой и нерпу.

К обеду повар приготовил рагу из тюленины, и, несмотря на некоторый привкус тюльжира, оно показалось не только съедобным, но и вкусным.

А художник В. А. Ватагин, зачищая свою тарелку кусочком хлеба, даже сказал: «Очень вкусно, ничуть не хуже баранины. Я не понимаю, почему на берегу не едят тюленьего мяса. А вы, Вовочка (так называл меня Ватагин из-за, моей молодости и так продолжал называть до последней нашей встречи незадолго до его смерти), постарайтесь подстреливать тюленей, ведь это так разнообразит наш стол».

Я убил еще двух тюленей, и мы съели их с неменьшим удовольствием.

Но как меняются вкусы! Через два или три года, в плавании на «Персее», я убил тюленя, но никто не стал его есть — на складе были мясные консервы, а на вантах висели туши говядины.

В последующие 10 дней лед то немного разводило и «Малыгин» хоть на несколько миль мог продвинуться к цели, то снова сжимало. 6—7 сентября тяжелые льды зажали нас, и мы беспомощно дрейфовали вместе с ними. Было приказано задраить иллюминаторы в корпусе, чтобы, если судно прижмет к стамухе, не зачерпнуть воду, Всерьез высказывались опасения, что придется зазимовать, если льды потащат нас к северу. Штурман достал вахтенный журнал за прошлую зиму, когда «Соловей Будимирович» оказался в таком же положении и ему пришлось зимовать в Карском море. Он читал вслух этот документ в кают-компании, просвещая нас, неопытных полярных мореплавателей. Не помню, для чего он это сделал, то ли чтобы мы использовали опыт предшественников, то ли в целях поднятия нашего духа перед грозящими опасностями.

Должен честно признаться, что мы, молодежь, нисколько не унывали. В кают-компании всегда бывало оживленно, весело, она вообще являлась не только помещением, где обедали и ужинали, а действительно кают-компанией. В кают-компании, занимавшей всю ширину палубной надстройки, стояли три больших длинных стола. Еще во время длительной стоянки в Архангельске, перед выходом в море, обитатели кают-компании разделились на три «класса». К первому относились начальник экспедиции, его зам. Л. А. Зенкевич, профессора А. И. Россолимо, С. А. Зернов, В. К. Солдатов и вообще старшие. Они сидели за столом по левому борту вместе с комсоставом корабля и считапись генералами.

За средним столом сидели научные сотрудники помоложе, они именовались адъютантами. За самым длинным правым столом размещалась преимущественно молодежь. Это был стол «оппозиции». Разделение произошло отнюдь не по рангам, потому что в оппозицию входили и более старшие сотрудники, доценты, а в адъютантах ходили и студенты. Объяснялось это какими-то индивидуальными чертами характера, а главное, вот чем. После обеда и ужина на стол ставили большущий чайник с заваренным чаем или какао на сгущенном молоке. Адъютанты обычно требовали чай, и боевой клич их стола был «чао». Оппозиция же хотела какао, ее клич был «као». После обеда и ужина с обоих столов раздавалось: «чао» и «као», и каждый стол старался перекричать другой и добиться своего. Конечно, «генералы» вели себя с подобающим их рангу достоинством и своего боевого клича не имели.

Потом, чтобы примирить противников, стали подавать два чайника — один с чаем, другой с какао. Мера эта не внесла умиротворения, ибо уже вошло в обычай орать: «као» и «чао». Это вносило большое оживление в нашу в общем-то нелегкую жизнь.

С наступлением осени стало быстро темнеть и кают-компания больше оживилась. У многих каюты были настолько маленькими, что в них негде было повернуться. Я жил вместе с профессором В. К. Солдатовым. Наша каюта считалась трехместной, койки располагались в ней в три яруса, больше ничего не было, ни стола, ни стула. Я спал на верхней койке, Солдатов на средней, а на нижней лежали чемоданы и одежда. С койки можно было дотянуться рукой до противоположной стенки каюты. А студенты-практиканты жили в таких же каютах по трое. Единственным преимуществом этих крохотных кают был иллюминатор, который можно открыть и напустить свежего воздуха.

Естественно, что «коечники» все свободное время проводили в кают-компании, в оживленных беседах, в «розыгрышах». Здесь Володя Голицын рисовал дневник экспедиции в карикатурах. Вокруг него всегда собирался народ, шутили, смеялись и как бы коллективно участвовали в создании альбома. Здесь же и В. А. Ватагин делал свои записи и дорабатывал карандашные и акварельные наброски, так как он занимал каюту без иллюминатора.

Но продолжим рассказ о нашем беспомощном положении в тяжелых льдах у острова Белого.

Когда образовывались разводья, в них появлялись головы нерп — мечта любителей рагу из свежего мяса. Но стрелять было почти бессмысленно: они тонули, если их немедленно не вытаскивали на лед. Ни байдарки, ни лодки у нас не было. Зоолог А. А. Шорыгин, большой любитель что-либо мастерить, предложил построить маленькую легкую лодочку из брезента, чтобы ее можно было быстро переносить до полыньи. Конечно, я с радостью согласился. Требовалось только найти, из чего строить: никаких подходящих материалов, кроме досок, у нас не было. Но кого-то осенила мысль: использовать для шпангоутов березовые обручи с бочки-трещанки, и мы приступили к делу.

Напилили рейки для киля, стрингеров и прочих продольных частей, сбили с бочки обручи, и через день остов был готов. Боцман отпустил парусину, помог ее сшить и обтянуть каркас. Пропитать парусину было нечем. Придумали взять пек, сварить его в машинном масле и этим составом пропитать ее.

И вот лодка готова, правда, несколько странной формы. Она так и просилась в Володин карикатурный журнал. Торжественно спустили мы ее в ближайшее разводье. Она оказалась очень узкой и высокобортной, поэтому на воде лежала боком. Но мы решили все-таки ее испытать. Я опоясался лотлинем (другой конец держал в руках Шорыгин) и сел в лодку. Ничего страшного. Попробовал гребнуть и сразу почувствовал ее верткий нрав. Надо ее загрузить, решил Шорыгин и, передав кому-то конец, осторожно сел ко мне в лодку. Верно, лодка приобрела некоторую устойчивость. Мы торжествовали. Но недолго. Лодка быстро наполнялась водой — сваренная нами смесь не делала парусину водонепроницаемой. Так и пришлось оставить затею и с лодкой, и с охотой на тюленей.

Много лет потом валялась эта лодочка на складе института, напоминая о нашей неудачной кораблестроительной попытке, о нашей молодости и о днях, проведенных в тяжелых полярных льдах Карского моря.

Наконец после десятидневного ледового плена изменился ветер, льды разредило и мы выбрались в зону мелкобитого льда, а 11 сентября в районе острова Вилькицкого встретились с пароходами Сибирской хлебной экспедиции. И здесь, и вокруг острова Белого ледовая обстановка была еще очень неблагоприятной. Но выжидать, когда она улучшится, казалось очень рискованным.

С помощью «Малыгина», «Сибирякова», «Седова» и других ледокольных пароходов корабли Сибирской экспедиции медленно продвигались на запад, прижимаясь к берегу острова Белого. Сопровождая их, «Малыгин» находился в этом районе более 10 дней. За это время экспедиция имела возможность сделать около 20 станций, но, к сожалению, расположенных бессистемно, в мелководной прибрежной зоне; особого интереса ни для кого, кроме биологов, они не представляли.

В состав каравана входил английский транспорт, зафрахтованный для перевозки сибирского хлеба. «Малыгин» занимал место где-то в середине каравана. С 14 на 15 сентября была чудесная, ясная, почти безветренная ночь. Я стоял на палубе и любовался фантастически разгоревшимся северным сиянием. Оно отличалось большой яркостью, каким-то необычайным переливом лучей, быстро пробегавших по небосводу. Сквозь его мерцающий свет еле виднелись звезды. Море было почти черным, лишь в свете сияния отдельными белыми пятнами как бы светились на его поверхности плавающие льдины. А впереди нас и сзади, уходя за горизонт, мигали огни кораблей кильватерной колонны.

Мы уже не раз видели полярное сияние, но с такой яркостью оно светилось впервые. И полыхающее небо, и темное море, и длинная гирлянда огней пароходов — все это представляло собой незабываемое зрелище.

Я стал уже замерзать и спустился вниз погреться. Внезапно послышались короткие гудки парохода, ему отзывались другие, и тут заревел «Малыгин», отрывисто и тревожно. Я быстро вернулся на палубу. Все так же торжественно сияло небо, ничего вокруг не изменилось. Почему же тревожно гудят все суда?

Вдруг я увидел, что «Енисей», шедший через два корабля впереди нас, погрузился во тьму, внезапно погасли его огни, он не движется, встал поперек курса и силуэт его как-то странно изменился — почти не видно носа и высоко задралась корма. Он же тонет!

Увидели это, конечно, и на капитанском мостике. Резко звякнул машинный телеграф, и «Малыгин» ринулся к тонущему «Енисею». А в это время «Колгуев» впереди нас выкатился из кильватерного строя и стал поперек курса полным ходом спешившего «Малыгина».

Страшный момент! У меня ослабли колени — еще несколько секунд и наш ледокольный форштевень разрежет пополам слабенький корпус старого «Колгуева». Взревел гудок на «Малыгине», но и на «Колгуеве», заметив опасность, дали ход. Наш рулевой успел отвернуть, и мы прошли в каком-нибудь полкабельтове за его кормой.

Вот в неясном свете северного сияния черная громада «Енисея». Его передняя палуба уже на уровне воды, видно, как он медленно погружается. С корабля успели спустить только одну шлюпку, в которую спрыгнула часть команды; остальные столпились на юте, кричат, машут руками.

В это время «Сибиряков», занимавший место впереди «Колгуева», приближается к корме «Енисея». Резкий удар, скрежет железа (церемониться тут нечего) — и в машину звенит сигнал: «малый вперед», чтобы не оторваться от погружающейся под воду кормы. Полубак «Сибирякова» оказался как раз на уровне задранного юта «Енисея», и люди перепрыгнули через поручни на палубу своего спасителя. Штурманы, матросы были более или менее одеты, кто в шинели, кто в полушубки, а машинная команда в чем стояла вахту, в том и выскочила, в кителях, в комбинезонах. Они до последней минуты выгребали жар из топок котлов.

Мы приблизились к тонущему судну, еще не зная, все ли спасены; корма его начала быстро погружаться и скрылась под водой. Всего от момента соприкосновения «Енисея» со льдиной до его полного погружения прошло менее 12 минут. А сколько за эти минуты пережили даже мы, только свидетели!

Жертв не было. Для экипажа все кончилось благополучно, лишь не стало корабля, до отказа нагруженного 140 тысячами пудов сибирского хлеба! Погибли собака да петух с курами. Живого поросенка и всплывшие вещи подобрала наша шлюпка.

На месте гибели мы задержались до утра. «Енисей» затонул на мелководье — на рассвете стали видны торчащие из воды мачты и верхушка трубы. Я сфотографировал их, моя фотокарточка — это все, что сохранилось от большого парохода.

Кругом было много плавучих льдов, несомненно, они вскоре срезали и мачты, и трубу. Льды не позволили спустить и водолаза, чтобы осмотреть полученные кораблем повреждения.

Еще ночью к нам пришла шлюпка с «Сибирякова», доставившая командный состав «Енисея», который должен был разместиться у нас. Мы обогрели, обсушили и накормили моряков, все имущество которых ушло вместе с кораблем на дно Карского моря. Людям раздетым выдали одежду, какая нашлась в запасе на «Малыгине».

Капитаном «Енисея» был Н. М. Сахаров, ранее участвовавший в полярной экспедиции старшего лейтенанта Г. Я. Седова, старший штурман «Святого Фоки», а после первой зимовки на Новой Земле — его капитан.

Вечерами в кают-компании мы просили Сахарова рассказать об экспедиции Седова. Но удрученный гибелью своего корабля, хлебного груза, так нужного стране, он был малоразговорчив. Только изредка он оживлялся, вспоминая прошлое, и мы узнали много интересного об организации экспедиции, о тяжелых условиях зимовки, об ее участниках. Но я с самого начала договорился с читателем, что буду рассказывать только о тех событиях, непосредственным участником или очевидцем которых был сам.

«Енисей» погиб на моих глазах, и вот что рассказал Сахаров о последних минутах своего корабля: «Шли в разреженном льду малым, иногда средним ходом. Видимость была хорошая. Впереди, чуть левее курса, показалась небольшая льдина; плывя во льдах, сложно обходить каждую, и пароход, еле заметно содрогнувшись, задел одну левой скулой. Вахтенный штурман послал на нос матроса посмотреть, все ли в порядке. «Все нормально»,— еще с палубы крикнул он, возвращаясь. Но пока матрос поднимался на мостик, судно заметно накренилось на нос и влево. Сейчас же раздайся свисток переговорной трубы, и из машины сообщили, что в кочегарке появилась вода. Бросились на нос, заглянули в форпик и увидели, что по ватерлинии один лист обшивки сорван, а другой наполовину отогнут назад. В огромное отверстие с шумом, как водопад, врывается вода. Было совершенно ясно, что принять какие-либо меры для спасения парохода невозможно».

Капитан п/х «Енисей» Сахаров на «Малыгине»

По всей вероятности, у небольшой льдины, размытой с поверхности волнами, была выступающая подводная часть, невидимая ночью. За нее-то и задел корабль скулой.

Утром караван снова построился в кильватер и еще медленнее и осторожнее пошел к юго-западу среди разреженного льда, иногда подолгу ожидая появления полыней и разводий, удобных для курса.

Дня через три после гибели «Енисея» начался жестокий шторм, силой 12 баллов. Были приняты тревожные сигналы с большого грузового парохода «Обь». (В прежнее время он входил в состав Добровольного флота под названием «Великая княгиня Ксения».) Его старенький корпус был сильно помят льдами, а мы все еще никак не могли из них выбраться. Опасаясь новой катастрофы, решили распределить груз с «Оби» по другим кораблям, причем в открытом море, в сильнейший шторм. «Обь» стала на якорь вблизи острова Белого. Основную часть ее груза принимал «Малыгин», так как его трюмы были свободнее. Мы подошли к борту «Оби» и начали спешно перегружать зерно. Без перерыва гремели лебедки, из глубоких трюмов взлетали большие связки мешков, плыли на стрелах по воздуху и проваливались в трюмы «Малыгина».

Сибирская хлебная экспедиция. Рисунок В. М. Голицына

К противоположному нашему борту пришвартовались «Сибиряков» и «Русанов», чтобы на всякий случай быть рядом. По другую сторону, поблизости от «Оби», отдал якорь «англичанин». Вокруг стоящих на якоре судов, оберегая их, ходили ледокол № 8 и буксир «Выг», они расталкивали плавучие льдины, не давали им наваливаться на корабли, а главное, на их якорные канаты.

Маленький и юркий портовый буксир «Выг» с его прочным корпусом проделал с караваном весь поход до Енисея и обратно. Зачастую он самостоятельно и безбоязненно маневрировал во льдах, рассчитывая не столько на силу своей машины, сколько на увертливость. В открытом море его обычно вел на буксире какой-либо из больших кораблей.

Однажды наш штурман Володя Любимов, показывая на капитанский мостик стоявшего поблизости «англичанина», сказал мне:

— Видишь, стоит человек с округлой седой бородой, в черной кожаной шапке.

— Конечно, отлично вижу!

— Это Отто Свердруп, он участвует в проводке судов хлебной экспедиции в качестве «ледового лоцмана», вернее, как человек опытный, хорошо знающий условия плавания во льдах.

Отто Свердруп, капитан знаменитого «Фрама», соратник и друг Фритьофа Нансена! С трепетом смотрел я на седобородого человека на мостике. Как мне хотелось поближе посмотреть на Свердрупа, но в такой жестокий шторм нечего было и думать переправиться на «англичанина».

Другие корабли тоже приняли зерно сверх того, что было в трюмах. Наконец перегрузка закончена, «Обь» пуста. С моим другом Голицыным и штурманом Любимовым мы перебрались на ее палубу, спустились в трюм; он был глубок и огромен. Шаги и голоса гулко раздавались в пустом железном ящике, а удар чем-нибудь твердым грохотал, как выстрел. Изнутри было хорошо видно позреждение — льды вдавили тонкую обшивку корпуса между шпангоутами. По ватерлинии, особенно в носовой части, она вся была во вмятинах и выглядела, как гофрированная. Кое-где покорежились, погнулись и сломались шпангоуты. Вылетело много заклепок, и из открывшихся дырок сильными и тонкими струями била вода. Все пространство пустого трюма пересекали перекрещивающиеся струи, сверкавшие в свете электрических ламп. Били они с такой силой, что достигали противоположного борта. Странным и страшным было это зрелище: пустой трюм, искореженный металл и стеклянные струи воды.

Караван снова построился в кильватер, по-походному, и в 7 часов 20 сентября тронулся в путь. «Обь» идет самостоятельно, мы следуем за ней.

В 10 часов на «Оби» лопнул штуртрос и на ней подняли сигнал, чтобы ее взяли на буксир. На «Малыгине» подготовили буксирный трос и стали с ней сближаться. Я находился в каюте, когда послышались (около 11 часов) тревожные гудки «Оби». На палубе меня чуть не сбил с ног страшный ветер со снегом. В это время раздалась команда: «Людей к шлюпкам», и я бросился на спардек. На открытом спардеке ветер дул с такой силой, что трудно было дышать и держаться на ногах.

Палуба занесена снегом и обледенела. Обледенели шлюпки, тали, а блоки превратились в комья льда, узлы развязать невозможно, их приходится разрубать топором, руки коченеют, пальцы не гнутся. На всякий случай приспустив по одному борту шлюпки до уровня главной палубы, мы стали приближаться к «Оби». По ее палубе мечутся люди в желтых спасательных нагрудниках. Они спускают шлюпку, в нее прыгнули три человека. Вдруг носовые тали оборвались, и шлюпка с большой высоты полетела носом в воду. Каким-то чудом она уцелела и люди из нее не вывалились.

«Обь», лишившись руля, уже выкатилась из строя. Огромный, совершенно пустой корпус возвышался над морем. Штормовой ветер сильно кренил его влево. Не переставая, тревожно, отрывисто гудела «Обь». На ее мачте взвился сигнал бедствия.

Мы подошли к подветренному борту «Оби». Ее наклоненная обледенелая палуба оказалась вровень с нашим спардеком, а наветренный борт был раза в два выше нашего низкосидящего корабля.

Не успели мы закрепиться за «Обь», как стало твориться нечто невообразимое. По скользкой палубе, сдуваемые страшным ветром, ополоумевшие от страха, люди кучей катились к борту и, переваливаясь через поручни, как кульки, сыпались на наш спардек. Почувствовав надежную опору и видя полное спокойствие и дисциплинированность на нашем корабле, они пришли в себя. Чтобы дать возможность захватить вахтенные журналы, документы, кассу, хронометры, навигационные инструменты и прочие ценные предметы, мы не отходили от борта «Оби».

Большинство членов команды «Оби» в Сибири закупили для себя муку, рыбу в бочонках, солонину и прочие продукты, с которыми жалко было расставаться. Придя в себя, люди снова полезли на «Обь» и стали тащить оттуда свои мешки, бочонки, какие-то тюки. Все это приходилось переваливать через двое поручней, в страшной спешке, на скользкой наклонной палубе. Мешки рвались, бочки разваливались. Мука, перемешанная с соленой рыбой и снегом, покрывала нашу палубу, а по ней, скользя и падая, лезли люди с мешками и бочонками. Команда «Оби», набранная из случайных людей перед самым отходом в Сибирь, скорее походила на мешочников, чем на моряков. Бросая корабль, люди думали только о себе, о своих запасах.

Стоять долго было очень опасно: сильный ветер валил громаду парохода на «Малыгина», и мы тоже начали крениться в сторону «Оби». Дальше рисковать было нельзя, и С. М. Карамышев прокричал в рупор, чтобы все перебирались скорее на «Малыгин». Команда «Оби» продолжала сновать туда и обратно. Капитан в последний раз крикнул: «Я отхожу», и дал гудок.

Мы отошли, но еще долго держались вблизи л«Оби» — надо было разобрать хаос на палубе. А «Обь» не тонула. Из трубы еще вился легкий дымок, работали помпы, откачивая воду, и она вытекала из сливных отверстий. Пароход, казалось, еще жил своей жизнью, но на нем не было ни души. Его бросили!

Вскоре мы пошли своим курсом, а покинутый корабль все возвышался над морем, постепенно теряясь в снежной пурге.

Горькое чувство одолевало меня. Зачем покинули корабль на плаву? И кажется мне, что еще много дней одиноко носился он по волнам, пока не попал на прибрежные камни или в тяжелые льды. Место гибели злополучного корабля осталось неизвестным.

Через 50 лет после этих событий я впервые просматриваю страницы своего дневника. Я не думал, что он сохранился; только незадолго до того, как я начал писать эти строки, его нашли в архивных бумагах моего отца. Записи в нем коротки и сжаты, как в вахтенных журналах. Но они всколыхнули мою память и с такой необычайной яркостью воскресили страшную картину гибели «Енисея», а потом «Оби», что мне кажется, будто, эти события случились совсем-совсем недавно.

А с «Обью» все это произошло 20 сентября 1921 года. В тот же день мы окончательно расстались со льдами, а 22 сентября через пролив Югорский Шар вышли из Карского моря.

Никаких научных работ на обратном пути мы не выполняли, так как на «Малыгине» скопилось более 80 человек с погибших кораблей. Все помещения занимали люди, спавшие вповалку, где придется, даже на решетках в машинном отделении. И всех их надо было кормить. Мы спешили в порт.

Экспедиция прибыла в Архангельск 27 сентября, пройдя за плавание свыше 3000 миль.

Как видно из рассказа, условия плавания были весьма неблагоприятны для того, чтобы выполнять научные работы по программе. Зачастую приходилось делать станции не там, где нужно, а там, где позволяли обстоятельства.

Собранные материалы не дали возможности сделать больших обобщающих выводов, их объем для этого был недостаточен. Но это с современной точки зрения. Для тех же отдаленных лет и по Баренцеву, и особенно по Карскому морю имелось такое ничтожное количество данных, что материалы, полученные в экспедиции на л/п «Малыгин», представляли большой интерес и ценность. Несомненно, что первая советская арктическая экспедиция в то время имела огромное и научное, и политическое значение.

Но не только в этом значение экспедиции 1921 года.

Дело в том, что научные работники различных специальностей не имели тогда никакого опыта в организации и производстве морских исследований, не были знакомы с практикой обращения с различными приборами на море.

Уже с самого начала экспедиции, с периода ее подготовки на временно предоставленном корабле, руководству института стало совершенно ясно, что необходимо иметь собственное экспедиционное судно. Без него невозможно систематическое и планомерное изучение северных морей.

И опять же только после плавания на «Малыгине», после приобретения опыта морских исследований, нам стало понятно, какие требования следует предъявить к такому кораблю, к его специальному оборудованию. Опыт позволил спланировать, построить и оснастить первое советское научно-исследовательское судно «Персей» так, что для тех времен оно явилось наиболее совершенным экспедиционным кораблем, на котором почти 20 лет успешно велось изучение северных морей.

Как исследовательский корабль «Персей» не устарел до конца своей жизни, до дня гибели от вражеской бомбы.

Кончилось наше плавание. С сожалением расставались мы с «Малыгиным». За исключением сотрудников, спешивших в Москву, мы все снова превратились в грузчиков. От всего того огромного количества имущества, которое напихали в «Малыгин» перед плаванием, надо было его освободить. Для этой цели Месяцеву удалось найти складское помещение, небольшую комнатку под примитивную канцелярию, а несколько позднее и помещение для своей лаборатории.

И вот мы разгружаем корабль, возим имущество на подводах к складу на Псковской улице. Научные материалы, собранные во время плавания, отправляем в Москву.

Началось наше обратное путешествие из Архангельска в Москву, втроем, в товарном вагоне. Стало холодно, кое-где уже выпал снег. Двери вагона плотно закрыты, ночи темные, длинные, у нас только фонарь «летучая мышь», дающий весьма мало света. Читать нечего, да и темно. Только и делали, что топили печурку, что-то на ней варили, преимущественно соленую треску, коротали время за разговорами.

Трудное это было путешествие и приятных впечатлений не оставило. Сохранились в памяти только два эпизода, о которых стоит рассказать.

Наш товарный состав задержался на станции Емца — не было паровоза. Засидевшись в полутемном вагоне, решили мы с Володей Голицыным прогуляться. Взяли ружье и отправились в лес, в настоящую тайгу. Забрались мы подальше от станционного поселка, рассчитывая встретить рябчиков. Шли и шли по тайге. Северный день короток, быстро стемнело, ветер зашумел в вершинах деревьев, стало неуютно и сумрачно в лесу. Решили возвращаться, и тут поняли, что не знаем, в какую сторону идти.

Остановились, прислушались. Только ветер шумит в ветвях, как шумит он далеко-далеко кругом в этих безжизненных местах. Долго блуждали мы по лесу, разыскивая свои следы на снегу. Безрезультатно — ветер замел их.

Но вот в минуту затишья мы услышали далекий лай. Остановились — тишина! К счастью, собака залаяла снова, и мы определили направление на поселок. Спасибо неизвестной собачке, не знаю, что бы сталось с нами без нее. Приключение могло кончиться печально.

Как же мы с Володей были рады, когда добрались до вагона, где Ваня Розанов натопил печку и приготовил какую-то еду.

Второй случай, комический, произошел с нами на станции Всполье под Ярославлем. Здесь я просто приведу выдержку из путевых записок В. М. Голицына: «Ехали с двумя матросами в теплушке. Одеты в робах и грязны ужасно. В Ярославле на Всполье приходим в три часа ночи на питательный пункт. Там сонное царство. Мы, матросы, скандалим. Наконец вылезает заспанный заведующий в белье, накинув шинель: «Давай документы». Я кидаю на стол наши бумаги. Он жмется от холода и, позевывая, читает: «Предъявитель сего военмор Голицын... Голицын... Го-ли-цын! ...Такие князья есть?» Мы смеемся: «Ну да, это и есть настоящий бывший князь», — говорит Вовка Васнецов. Заведующий осматривает меня с головы до ног, Я стою в грязнейшей и рванейшей робе. «Ну и князь! Дать им по три обеда сразу!»

Обед состоял в ухе из снетков. Мы видели, как кидали в котел глыбы льда со снетками, водорослями и прочим. «Очень вкусно», — заключает Володя в дневнике свое отношение к этому эпизоду. Мы были тогда очень голодны и съели этот обед, хотя он и побил все рекорды своим прескверным вкусом.

Но всему бывает конец, добрались мы и до Москвы, разгрузили вагон, отвезли материалы в подвал Зоологического музея Московского университета. Здесь мы могли считать законченным наше участие в первой арктической экспедиции Плавучего морского научного института.

|

ПОИСК:

|

© ANTARCTIC.SU, 2010-2020

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://antarctic.su/ 'Арктика и Антарктика'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://antarctic.su/ 'Арктика и Антарктика'