Глава 1. Шум ветра всколыхнул воспоминания

Глухая зимняя ночь. Я один во всем доме, наполненном тишиной и мраком. Единственная лампочка освещает письменный стол. Сухая ветка жасмина, качаясь на ветру, скребет по замерзшему оконному стеклу. А за окном стужа и тьма.

Хвойный лес шумит на порывистом ветру. Шум возникает вдали, нарастает, приближается, прозвучит во всю силу и опять уходит вдаль. Как морской прибой у отлогого берега. Под этот шум легко оказаться во власти воспоминаний. И мысленно я ухожу далеко, далеко в прошлое, совершенно отрешившись от действительности.

Звуки, как и запахи, необычайно ярко и отчетливо воскрешают давнишние переживания и впечатления.

Перед моим мысленным взором возникает штормовая ночь. Шумит море, ветер воет в снастях. Погруженный во тьму корабль стоит невдалеке от пустынного скалистого берега. Он почти не различается. Лишь белеет полоса прибоя, и он непрерывно шумит, то громче, тогда полоса становится ярче и как бы начинает светиться, то тише, тогда и она тускнеет. Это волны закатываются с океана в 'широкую бухту, подходят под углом к отмелому берегу, растут, становятся крутыми и с грохотом опрокидываются. Много дней не стихает шум прибоя, то нарастая, то замирая вдали.

Как шум леса за моим окном. Очнулся я — передо мной ярко освещенный стол, чистая бумага и замершее в руке перо.

А лес шумит еще сильнее. Ветер усилился. Под такой аккомпанемент воспоминания о любимой стихии — море — цепко завладели сознанием и уже не хочется возвращаться к обыденной действительности.

Не раз приходилось мне жить в тесном соседстве с морским прибоем. Его шум был мне близок и привычен, а теперь воспоминания о нем приятны, как обо всем прекрасном, ушедшем в безвозвратное прошлое.

И еще мне вспоминаются ночи, наполненные шумом морского прибоя.

Пустынный берег, льдины покачиваются на волнах, в призрачном свете северного сияния сверкают округлые вершины снежных гор.

Приткнувшись к берегу, лежит на боку двухмачтовый корабль. Рядом, на прибрежной гальке, стоит большая неуклюжая палатка, сооруженная из парусов, жердей и бревен. Изнутри она освещена керосиновой лампой, от чего промерзшая парусина просвечивает. Из торчащей железной трубы летят по ветру искры. Кругом величественная тишина ледяной пустыни. И только неумолчно шумит прибой у отмелого берега. Шум его то нарастает, то замирает — и так день и ночь, день и ночь, много дней подряд, пока не замерзло море.

Сначала мы жили в верхних помещениях полузатонувшего корабля. Потом, когда это стало опасным, переселились в палатку. Когда мы покинули место гибели корабля (Речь идет о гидрографическом судне «Политотделец», погибшем у острова Колгуева зимой 1937 года) и удалились от моря, первое время ощущали отсутствие чего-то привычного, даже нужного. Потом мы поняли: нам не хватает шума прибоя.

Вспоминается мне пушечный грохот прибоя в небольшой скалистой бухточке на Черноморском побережье, прибоя, сбивающего меня с, ног и исхлестывающего галькой... Но довольно о прибое. Это шум леса за окном увел меня в глубину давно прошедших лет, уже затягиваемых сумраком забвения.

Как случилось, что для меня, уроженца и жителя сухопутной Москвы, шум моря стал привычным и родным, глубоко вошел в мою жизнь?

Стояла ранняя весна 1921 года. Вдоль улиц высились горы снега, накопившегося за зиму. В те времена в Москве снег не убирали с дороги. Лишь изредка сгребали с тротуаров, да и то на больших улицах. Поэтому к концу зимы проезжая часть становилась выше тротуаров, которые пролегали как бы в глубокой траншее между домами и снежной насыпью.

Ночью падали крупные белые хлопья, они покрыли чистым сверкающим пологом грязные залежи зимнего снега.

Утром разъяснело, выглянуло солнце, оно ярко засияло с посиневшего весеннего неба. Началось бурное таяние, загремели ручьи по московским улицам, тротуары превратились в мокрое снежное месиво.

В тот знаменательный для меня воскресный день звон колоколов многочисленных тогда церквей лился над затопленной солнцем весенней Москвой.

Нас с мамой пригласили наши близкие знакомые на праздничный обед. Коронным блюдом должно было быть жаркое из жеребенка, которое считалось тогда не хуже телятины.

Трамвай не ходил, и мы отправились к знакомым пешком. Несмотря на снежное месиво и бурные ручьи, дальний путь не показался нам утомительным. Яркое солнце создавало праздничное настроение.

Шли мы, не торопясь, через центр, мимо Манежа и вверх по Никитской улице. Общество взрослых, которое я мог встретить у наших друзей, не было для меня особенно интересным, и по дороге я решил зайти к старому школьному товарищу, жившему в Шереметьевском переулке. Поднялся на пятый этаж, но друга моего не застал. Дома был только его старший брат А. А. Шорыгин, молодой зоолог, совсем недавно окончивший Московский университет. В мои 19 лет он казался мне очень солидным человеком и серьезным ученым, я относился к нему с большой почтительностью.

Но сейчас я был обескуражен: этот солидный человек сидел за большим старинным письменным столом и с увлечением расставлял на нем вырезанные из бумаги домики. Я был не только поражен, но и смущен и хотел попрощаться и уйти.

Но любопытство взяло верх. Я сделал шаг к столу. И этот шаг оказался решающим шагом в моей жизни. Это был первый шаг на пути к морю.

— Александр Александрович, что это такое вы делаете? — робко спросил я.

— По различным рисункам и чертежам выбираю наиболее удобный тип палатки для экспедиции.

— А какая это будет экспедиция? — спросил я.

— Экспедиция в Арктику, в Баренцево море. Предполагаются Работы на Новой Земле, возможно, и на других полярных островах. Будем высаживаться на берег, и по нескольку дней придется жить в палатках. Вот и хочется выбрать наиболее удобную, вместительную и не громоздкую. Я думаю остановиться на датском типе, — ответил Шорыгин.

— Что же, и вы, Александр Александрович, собираетесь участвовать в этой экспедиции?

— Ну конечно, потому-то я и крою из бумаги эти разнообразные палатки.

Я был потрясен. Вот передо мной самый обыкновенный человек, мой давнишний знакомый Александр Александрович, в самой прозаической московской квартире. И он собирается в Арктику, будет участником арктической экспедиции, увидит полярные льды, айсберги, суровые необитаемые острова, покрытые снегом и тундрой.

Еще в раннем детстве мне подарили книгу В. Г. Брёггера и Н. Рольфсена «Фритьоф Нансен» (издания 1896 года). На ее обложке изображены золотое сияние, синее море, черный силуэт корабля и серебряные льды. Книга произвела на меня большое впечатление, хотя я мог только рассматривать картинки, которые отчетливо помню до сих пор. Позже я начал ее читать. Перечитывал я эту книгу и в школьном возрасте и юношей. И с каждым разом она пробуждала все больший интерес к Арктике и к экспедициям вообще.

Я стал покупать литературу о путешествиях, будучи еще школьником. На книжном «развале» вдоль университетской ограды я нашел «Ермак» во льдах» С. О. Макарова. «Ермак» еще больше разжег мой интерес к полярным странам и породил новое влечение — к кораблям.

Несомненно, эти две книги явились первопричиной моей любви к Арктике, путешествиям, географии, и в конечном счете я поступил на географическое отделение Московского университета.

Как это ни странно, два совершенно случайных и, казалось бы, совсем незначительных события определили мой жизненный путь.

Среди книг об Арктике «Фритьоф Нансен» и сейчас занимает самое почетное место в моей библиотеке. Но теперь, если я беру эту книгу в руки и рассматриваю иллюстрации, вспоминаются ней полярные страны, а далекое детство, родители, двоюродная сестра, подарившая мне ее, детская комната и все тогдашнее окружение, так дорогое моему сердцу.

Мой интерес к экспедициям, особенно полярным, начался давно. Вполне естественно, что когда я увидел так близко участника арктической экспедиции, хоть еще только проектируемой, он вспыхнул с новой силой. Конечно, я стал расспрашивать Александра Александровича о ней, и он рассказал мне примерно следующее.

После первой мировой войны, революции и хозяйничанья иностранных интервентов на Севере прекратилось регулярное пароходное сообщение с Новой Землей и, следовательно, снабжение продовольствием и товарами промышлявших там ненцев и русских. До начала двадцатых годов русские совсем не заходили на Новую Землю. Этим воспользовались норвежцы и англичане. Их зверобойные суда стали посещать этот отдаленный остров, снабжать обитателей продовольствием и товарами и забирать у них продукцию промысла. И на промысловых банках Баренцева моря хозяйничали иностранцы, а советские траулеры появлялись там очень редко.

В 1920 году гидрографическое судно «Купава» было послано иа остров Медвежий, издавна посещавшийся русскими. Но команде «Купавы» не удалось даже высадиться на берег — на острове были норвежские угольные разработки, поселок и узкоколейная железная дорога.

Подобная экономическая интервенция угрожала и Новой Земле. Необходимо было показать советский флаг в полярных морях у берегов Новой Земли и архипелага Земля Франца-Иосифа, начать изучение этих почти не исследованных районов, чтобы можно было приступить к серьезному хозяйственному их освоению.

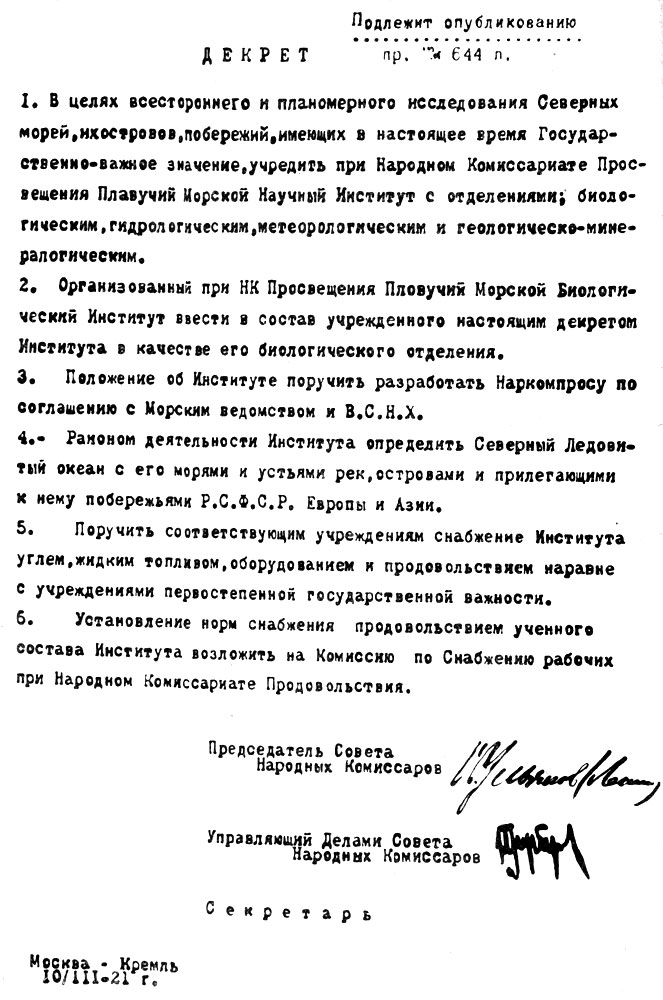

И вот в целях всестороннего и систематического изучения северных морей и полярных островов специальным декретом Совета Народных Комиссаров, подписанным В. И. Лениным 10 марта 1921 года, был создан Плавучий морской научный институт. Для первой экспедиции этого института временно предоставили корабль ледокольного типа.

— Если тебя все это так интересует, возьми вот газету «Известия», позавчерашнюю, от 16 марта, и прочти опубликованный там декрет. И еще ознакомься с объяснительной запиской, поданной В. И. Ленину вместе с проектом декрета, — сказал Шорыгин, протягивая газету и копию объяснительной записки. Вот что я прочел в записке.

«Всестороннее и планомерное изучение Северного моря и его островов в настоящее время, когда Северное море является единственным выходом Республики в Мировой океан, является особенно важным и неотложным и имеет не только научное, но и экономическое и политическое значение.

Для пояснения последнего необходимо указать, что, по имеющимся в Академии наук сведениям, сообщенным известным исследователем Севера Брейтфусом, Норвегией подготовляется на 1921 год экспедиция на Новую Землю. Хотя Брейтфус и указывает, что эта экспедиция преследует чисто научные цели — геологическое обследование Новой Земли, однако при настоящих международных отношениях даже чисто научная экспедиция легко может приобрести политическое значение. Эта мысль тем более Допустима, что предполагаемая норвежскими учеными экспедиция неожиданно встретила большое сочувствие в экономических и политических кругах Норвегии и послужила предметом оживленных Дискуссий в периодической печати.

Ввиду этого научный сектор Наркомпроса признает организацию Плавучего морского научного института срочной задачей первостепенной государственной важности и подчеркивает не только научное, но также экономическое и политическое значение ее. Районом деятельности Плавучего морского научного института на 1921 год научный сектор определяет Новую Землю и моря, ее бывающие.

Декрет

Этот район имеет наибольшее научное значение (малая исследованность), экономическое (настоятельная необходимость выяснения движения льдов в Карском море для успешного использования Северного морского пути в Сибирь) и наибольшее политическое значение в связи с предполагаемой Норвегией экспедицией.

Исследования указанного района предполагается производить в биологическом, гидрологическом, гидрографическом, метеорологическом и геолого-минералогическом направлении.

Для осуществления указанных заданий исходатайствован пароход ледокольного типа «Соловей Будимирович» в 3000 тонн водоизмещения.

Организационная работа выполняется комитетом, состоящим из молодых научных сил. На Новой Земле в районе Маточкина Шара предполагается организация постоянной научной и угольной базы, что материально закрепляет инициативу научной и экономически-политической эксплуатации Новой Земли за Советской республикой.

Для срочного и успешного выполнения задачи в очередной навигационный сезон 1921 года необходимо принятие препровождаемого при сем декрета.

— Прочел, теперь тебе все понятно? — спросил Шорыгин.

— Да, цели и задачи мне вполне понятны.

Но я еще долго и подробно расспрашивал Александра Александровича, а он, видя мой искренний интерес, рассказывал с большим увлечением.

Время текло незаметно, и я чуть не забыл о праздничном жарком из жеребенка.

Расставаясь, я уговорился с Шорыгиным, что зайду к нему еще раз.

С этого дня я не переставал думать о том, как мне попасть в экспедицию.

В то время, о котором ведется повествование, я находился на военной службе и был курсантом Высшей аэросъемочной фотограмметрической школы РКК Воздушного флота. Окончить школу я должен был в июле.

И вот возникла мысль предложить экспедиции свои услуги. Ведь карты новоземельских берегов, да и других полярных островов далеко не точны. Их можно было бы исправить с помощью новейшего и самого точного метода аэрофотосъемки. Кроме того, самолет в экспедиции был бы весьма полезен и для разведки состояния льдов.

С этой идеей я снова через несколько дней направился к Александру Александровичу. К моей радости, он тоже заинтересовался ею и сказал, что организовать такое дело вполне возможно — экспедиция считается государственно важной.

Сказал он мне также, что начальником экспедиции назначен биолог—профессор Иван Илларионович Месяцев. Обещал предварительно поговорить с ним обо мне и рекомендовал через несколько дней зайти к профессору. Найти его можно в кабинете № 7 Зоологического музея университета.

И вот я в Зоологическом музее, стою перед дверью кабинета № 7. Что-то ждет меня за нею? Станет ли со мной, мальчишкой, разговаривать ученый, профессор, начальник первой советской арктической экспедиции, назначенный самим правительством?

Очень ли я волновался перед этой дверью? Пожалуй, нет, скорее стеснялся. Я не думал, что за нею решится моя судьба. И почти не надеялся, что мое предложение будет принято и осуществлено. Решение возникло слишком неожиданно, быстро и, как мне казалось, было случайным и несерьезным.

Стоит ли затевать этот разговор и попадать в глупое положение мальчишки-фантазера, размечтавшегося о полярных приключениях? Не лучше ли все эти фантазии выбросить из головы, повернуться и уйти?

Я стоял в раздумье перед кабинетом № 7. Но внизу хлопнула входная дверь, по лестнице кто-то поднимался. Нужно было или уходить, или входить. Я одернул гимнастерку, поправил пилотку и постучал.

— Заходите, — раздалось в ответ.

Я открыл дверь и торопливо шагнул в кабинет.

Так я сделал свой второй шаг на пути к морю!

Первое впечатление о «кабинете ученого» было неожиданным. Длинная, очень высокая и сравнительно узкая комната. По обе стороны от входной двери, вдоль стен, высятся до самого потолка грубо сколоченные стеллажи. Между ними оставлен только узкий проход. Перед широким окном большой лабораторный стол. На нем микроскоп, бинокуляр, стеклянные банки, пробирки в стойках, множество книг.

А на полках стеллажей! Чего только нет! Сапоги и ведра, валенки и кастрюли, плащи и чайники. Стеклянные банки с деревянными сапожными гвоздями, жестяные кружки, алюминиевые ложки, ведра, полные чая и душистого перца. Ярусом выше напиханы кожаные куртки, брюки, меховые шапки, ватники, тарелки, тетради и даже несколько часов-ходиков с медными гирями и расписными циферблатами. А под самым потолком, над головой, плетеные канадские лыжи, там же ружья, фотоаппараты, патроны, треноги и бесконечное разнообразие других вещей.

Это был кабинет ученого и штаб, и склад снаряжаемой экспедиции. Взгляд на полки, до потолка забитые всяческими вещами, убедил меня, что будущая экспедиция не миф, а реальность.

За столом у окна, спиной ко мне, прильнув глазом к микроскопу, сидел человек. Меня поразило то, что он смотрел в микроскоп и одновременно что-то записывал или зарисовывал.

Я откозырнул согнутой спине и доложил, что явился к профессору Месяцеву для переговоров.

— Проходите, садитесь. Вы меня извините, я сейчас закончу. — Голос профессора был очень звучным, приятного баритонального тембра.

Я сел. Лица профессора мне не было видно, а фигура совсем не соответствовала представлению об облике крупного ученого, которое сложилось в моем сознании. На профессоре был очень поношенный костюм неопределенного песочно коричневого цвета. Модная по тем временам серая сорочка, называвшаяся «смерть прачкам», была повязана галстуком-бабочкой такого же неопределенного цвета, как и костюм. Брюки, сильно потертые и вытянутые на коленях, внизу заметно обтрепанные, были подшиты через край, видимо, «своею собственной рукой». Ботинки очень поношенные, с заплатами.

Быть может, я слишком внимательно разглядывал профессора, но ведь передо мной сидел не только ученый, но и начальник будущей арктической экспедиции!

— Ну вот, теперь мы можем поговорить, — прервал профессор мои наблюдения и повернулся ко мне.

Лицо и голова его были чисто выбриты. Нос с горбинкой, очень резко очерченный, немного выдающийся вперед подбородок, светлые глаза, смотрящие проницательно, но не жестко. Тонкие губы, резкие складки от щек к уголкам рта. Лицом он очень походил на индейского вождя из какого-нибудь куперовского романа.

Беседа длилась долго. Месяцев расспрашивал меня о моих увлечениях литературой об экспедициях, о стремлениях, отношении к ним моих родителей и о многом другом. Он хотел составить представление обо мне.

Сам он рассказал о предстоящей экспедиции, вполне согласился, что аэросъемка была бы очень полезна и что это осуществимо, но время не терпит, а мое окончание военного училища в июле — срок слишком поздний. Не хочу ли я договориться о досрочном завершении учения и полетов? Профессор сказал, что если я согласен, то он напишет письмо начальнику училища, а также будет ходатайствовать перед штабом ВВФ об откомандировании меня после окончания в распоряжение полярной экспедиции Плавучего морского научного института. Он предупредил также, что в экспедиции придется заниматься не только аэрофотосъемкой, но и просто фотографированием, устраивать на корабле фотолабораторию, доставать аппаратуру, фотоматериалы вообще все необходимое. Профессор подчеркнул, что придется выполнять любые работы, вплоть до изготовления ящиков, упаковки, погрузки, отправки и т. д.

Конечно, я с радостью на все согласился. Тогда я мог бы согласиться на что угодно, даже на должность бухгалтера, лишь бы попасть в экспедицию.

— Пока все эти бумажки будут писаться, пока все формальности будут выполняться, — добавил профессор, — вы начинайте действовать. Людей у нас мало, времени еще меньше, а работы непочатый край. Ведь в конце июля экспедиция должна выйти в море.

С этими словами профессор Месяцев со мною распрощался. Я понял, что вопрос о моем участии в экспедиции он считает решенным, вышел из кабинета № 7 и закрыл за собою дверь.

Какой-нибудь час назад я стоял в неуверенности перед этой дверью и думал, входить или не входить. Как все изменилось в такой короткий срок! Я еще не осознал важность всего происшедшего, а просто пришел в какое-то восторженное состояние. Я спускался по лестнице не чувствуя под собою ног. Вернее, медленно плыл над лестницей, не касаясь ее ступенек.

Однако, идя домой, я успокоился и, поразмыслив трезво, пришел к выводу, что радоваться еще рано. Предстоит преодолеть массу формальных трудностей, а они бывают куда менее преодолимыми, чем трудности реальные. Обнадеживал только декрет об институте и экспедиции, подписанный В. И. Лениным.

И я стал наведываться в кабинет № 7, выполнять кое-какие поручения, знакомиться с будущими сотрудниками экспедиции.

В один из весенних дней 1921 года в аудиторию военного училища, где велись занятия, вошел адъютант начальника и крикнул: «Васнецов, после занятий явитесь к начальнику училища!»

Это был из ряда вон выходящий случай. Начальник редко появлялся в училище и никогда не общался с курсантами. Все дела вел с нами командир и заведующий курсантами Басов, в прошлом офицер Семеновского полка, в будущем известный артист и режиссер театра им. Евг. Вахтангова.

Неужели по поводу экспедиции? — мелькнула у меня мысль. Что принесет сегодняшний день, радость или крушение надежд? Конечно, я был очень взволнован, и это, по-видимому, отразилось на моем лице.

Товарищи с удивлением и даже участием спрашивали меня: «Что случилось? Ты в чем-нибудь провинился?» Ведь не было случая, чтобы начальник вызывал к себе. Значит, что-нибудь серьезное? Я отмалчивался.

Кончились занятия. Единым духом перебежал я улицу, взлетел на второй этаж комфортабельного особняка на Никитской, где помещался штаб училища, и очутился перед кабинетом начальника. На сей раз я очень волновался — наступила, по-видимому, решающая минута.

«Курсант Васнецов прибыл по вашему приказанию!»

Кабинет начальника очень большой. Дорогая громоздкая мебель, резные шкафы, мягкий ковер на полу почти во всю комнату, широкие зеркальные окна, полукруглые сверху. Обстановка роскошная. Начальник за огромным письменным столом. Массивный бронзовый прибор и лампа в форме высокой вазы.

Какой контраст с кабинетом Месяцева! — подсознательно мелькнула мысль.

На начальнике франтоватая, с иголочки, темно-синяя форма летчика с серебряными нашивками, сверкающие ботинки. Он тщательно выбрит, элегантен, в воздухе запах хорошего одеколона. Он строг, лаконичен, подчеркнуто вежлив. Весь его внешний облик подстать богатому кабинету.

— Садитесь, — показал он мне на глубокое кожаное кресло у стола. — Садитесь же, — повторил он строже.

Я сел.

— Я вызвал вас по поводу письма начальника Полярной экспедиции Морского научного института, — сказал он. — Вы в курсе дела?

Я ответил, что в курсе.

— И вы согласны участвовать в этой экспедиции и летать где-то там на севере над льдами?

— Да, согласен.

— Тогда вам нужно в ускоренном порядке закончить учебную программу. Вам придется очень усиленно работать.

— Да, и на это я согласен.

— Хорошо, тогда я дам необходимые указания заведующему курсантами и распоряжение в авиаотряд, чтобы вы могли отлетать положенную практику. Желаю вам успехов!

Так закончилась наша беседа. Я ушел от начальника и, так же, как в университете, спускаясь с лестницы, не чувствовал под собой ступенек.

Вскоре был получен приказ из штаба ВВФ об откомандировании меня по окончании училища в распоряжение Полярной экспедиции.

Вот как все обернулось! Началось случайно, с бумажных палаток, а завершилось серьезным решением моей судьбы.

Усиленно занимаясь и тренируясь на самолете, я также доставал аппаратуру, фотоматериалы, оборудование для лаборатории, хлопотал о выделении для экспедиции аэроплана (тогда название «самолет» еще не было в ходу).

В. А. Васнецов, И. И. Месяцев, Л. А. Зенкевич, А. А. Шорыгин на крыльце Зоологического музея МГУ

В кабинете № 7 уже негде было повернуться от имущества. Пришлось делать ящики, упаковывать все в них и убирать в подвал Зоологического музея. Этим я занимался вечерами, а то я и ночью. Мои помощники — то один, то другой из сотрудников — брались за эту работу не очень охотно: ящики приходилось делать из подручных материалов, а не все это умели.

Однажды в кабинете № 7 я встретил высокого плечистого моряка в бескозырке и в каком-то совершенно необычном бушлате с капюшоном, одевавшемся через голову. Бушлат этот произвел на меня ошеломляющее впечатление своей экзотичностью.

— Вот познакомьтесь, это Володя Голицын, ваш ровесник, он приехал с Мурмана и будет принимать участие в экспедиции. Он поможет вам упаковать и отправить грузы, на него можно положиться, посмотрите, какой здоровяк, — сказал Иван Илларионович.

Мурман представлялся мне в те времена чем-то вроде джеклондоновского Клондайка. Теперь он затмил бушлат, и я с интересом взглянул на нового знакомого.

Ростом он был с меня, быть может, чуть-чуть выше, но поплотнее и пошире в плечах. Лицо приветливое, румяное, небольшие серовато-голубые глаза и порядочный нос, вроде моего.

— О вас мне уже говорил Иван Илларионович, вот мы и познакомились, — сказал Володя каким-то глубоким и немного глуховатым голосом. — В чем нужна моя помощь.

— Да вот ящиков нет, в первую очередь надо делать ящики, — сказал я.

— Я готов приступить хоть сейчас.

Володя снял свой удивительный бушлат и остался во фланелевке (далеко не первого срока) с голубым выцветшим воротником. Он умел управляться с пилой, топором и молотком. Дело у нас пошло на лад, вдвоем мы сколачивали ящики, паковали, забивали крышками. Надписывать и рисовать рюмки взялся Володя, и тут я узнал, что он художник.

Работали весело, время разнообразили рассказы Володи о его жизни в Александровке (теперь г. Полярный) на Мурмане, о биологической станции, о Кольском заливе. Да мало ли у Володи было интересных тем для беседы!

Почувствовав взаимную симпатию, мы очень быстро сдружились, и через день-другой мне казалось, что с Володей мы знакомы много лет.

В один из воскресных дней И. И. Месяцев предложил мне съездить вместе с ним на Косинскую биологическую станцию и сфотографировать лаборатории, здание и Косинское озеро. Я с радостью согласился, тем более что мне хотелось испробовать новые фотоаппараты и пластинки.

На станции (Косинская биологическая станция (поселок Косино под Москвой) создана в 1911 г. при кафедре зоологии Московского университета по инициативе проф. Г. А. Кожевникова. Первоначально была учебной базой, переросла в серьезное учреждение лимнологического профиля, котое издавало свои научные труды. После Великой Октябрьской революции перешла в ведение Московского общества испытателей природы с 1930 - Гидрометеорогического комитета при СНК СССР. В 1940 г. ликвидирована) царила удивительная чистота и порядок. Очень уютные лаборатории были хорошо оборудованы. Чувствовалось, что станция создавалась с большой любовью и работают там с удовольствием и увлечением. Руководил станцией гидробиолог профессор Л. Л. Россолимо.

Во время этой поездки я ближе познакомился с сотрудниками Зоологического музея, будущими участниками Полярной экспедиции. В 1919—1921 годах многие из них работали на Косинской станции, а некоторые и жили там. На станции проходили практику и студенты-гидробиологи.

В конце дня сотрудники станции собирались за вечерним самоваром на большой террасе. Морковный или смородиновый чай «высшего сорта» пили обычно с сахарином и изредка с сахаром вприкуску. Вместо тортов или печенья подавался картофель и тонко нарезанные ломтики черного хлеба.

Смеркалось, гасла постепенно заря. Электричества часто не было, но и в полумраке чаепитие затягивалось до позднего часа. Попыхивая дымком еловых шишек, самовар пел свою монотонную песенку. Обстановка располагала к задушевным беседам, к мечтам о будущем.

И вот под пение самовара на Косинской биологической станции, на берегу маленького озера, зародилась мечта о больших океанских плаваниях. Сколько горячих споров разгоралось вокруг созданного еще только в мечтах морского института, весь состав Которого плавал бы на специальном корабле и выполнял биологические исследования на морях и океанах. Как зло вышучивали эти мечты скептики, как горячо отстаивали их неунывающие мечтатели! И восторжествовали мечтатели! Из недосягаемой фантазии морской институт превратился в реально существующее научное учреждение.

Осуществилось это потому, что люди, работавшие на Косинском озере — и Л. А. Зенкевич, и А. А. Шорыгин, и Л. Л. Россолимо, и молодежь: А. Д. Старостин и В. А. Броцкая — были не только фантазерами, но и учеными, увлеченными и преданными делу. Людьми, глубоко убежденными в том, что это серьезное дело необходимо молодой стране для развития экономики ее северных морей. И еще потому, что вожаком этих мечтателей и энтузиастов был самый большой мечтатель и энтузиаст Иван Илларионович Месяцев — человек больших организаторских способностей, неукротимой энергии, непреклонной воли и настойчивости.

Вечерело. Месяцеву, Зенкевичу, Шорыгину и мне надо было ехать в Москву. Отправились на станцию. Дачные поезда формировались тогда из товарных вагонов. Сидели на скамейке, прогуливались по перрону, а поезда все не было. Прошел час, а может быть, и больше. Наконец начальник станции объявил: «Товарищи, сегодня на Москву поездов не будет».

Что ж, ждать больше нечего, нужно идти пешком. Совсем стемнело. Мы шагали сначала по шпалам, потом сошли на какую-то тропинку, протоптанную вдоль полотна. Ночь была теплая, лунная. Мы шли не спеша. Мои спутники вели оживленную беседу о предстоящей экспедиции.

На полпути мы проголодались. В каком-то селении увидели домик с освещенными окнами и решили зайти. Оказалось, что это трактир, или, вернее, харчевня. Старая бревенчатая изба с низким прокопченным потолком, старый буфет и стойка, хозяин с седой бородой «лопатой» в черном жилете, одетом поверх розовой рубахи, — все это казалось будто перенесенным из прошлого.

Только цены вполне соответствовали времени. Нужной суммы ни у кого не нашлось. Тогда собрали по всем карманам несколько миллионов рублей (быть может, я преувеличиваю: всего несколько сотен тысяч) и вскладчину заказали яичницу на свином сале с черным хлебом. Пожалуй, это была одна из самых вкусных яичниц в моей жизни.

В Москву мы пришли около двух часов ночи. Во время этой вынужденной прогулки я узнал много нового о нашей экспедиции и О северных морях вообще.

Скоро я отлетал положенную практику, отснял и обработал аэрофотосъемку и, сдав все экзамены, окончил военное училище.

Явился к начальнику, получил диплом, выслушал поздравления и напутственные пожелания. Потом отправился в кладовую к каптеру— выпускникам полагается новое обмундирование.

И вот, взвалив на спину целый тюк одежды, завернутой в новенькие простыни, я шагаю по Москве домой. В нем синяя гимнастерка, черные брюки, коричневая шинель, всяческое белье.

Настроение прекрасное: окончено военное училище, получено добротное обмундирование (в 1921 году это — немаловажное событие), приказ об отчислении в распоряжение экспедиции в кармане. Есть от чего чувствовать себя беспредельно счастливым. Теперь я мог полностью посвятить свое время и силы подготовке экспедиции.

Я не обладаю ни литературным талантом Ильи Эренбурга, ни его коллекцией трубок, каждая из которых — сюжет для целого романа. У меня только 7 трубок, но они попали в мои руки при обстоятельствах, имевших в мо'ей жизни большое значение, их история связана с моими плаваниями в Арктике. Я расскажу о моих трубках.

Там, где теперь широкая магистраль Садового кольца (в те годы оно было действительно садовым) пересекает улицу Чернышевского (Покровку) и К. Маркса (Старую Басманную), находилась площадь Земляного Вала. На некотором расстоянии от перекрестка в сторону Красных ворот (площадь Лермонтова) и Курского вокзала, прямо на середине улицы стояли два больших четырехэтажных дома, оставляя только узкие проезды вдоль тротуаров. Трамвайная линия крутым изгибом обходила дома, и вагоны издавали всегда на повороте резкий металлический визг. В доме, стоявшем от перекрестка в сторону вокзала, помещалась гостиница «Фантазия». В молодости в ней проживал мой отец художник Аполлинарий Михайлович Васнецов.

На площади между этими двумя домами в определенные дни собирался базар. Приезжали крестьяне и огородники из окрестностей Москвы. Рядами стояли деревенские телеги, заваленные овощами, как мачты торчали задранные кверху оглобли, жевали лошади, уткнувшись мордами в передки телег. Под ногами на булыжной мостовой хрустели листья капусты и свекольная ботва. Резко и приятно пахло овощами, фруктами, конским навозом и лошадьми.

Я любил эти базары. Мне нравилось изобилие зелени, толчея, крестьянский говор, запахи и весь особый базарный дух, как бы привезенный в Москву с полей и огородов на деревенских телегах.

В жаркий день начала лета 1921 года я толкался по базару с сумкой, полной свежего картофеля и фиолетовой свеклы.

— Морячок, купи трубку, — услышал я за спиной хриплый голос.

Оборачиваюсь. Заросший черной курчавой бородой, уже немолодой человек в матросском бушлате и тельняшке протягивает мне кривую, сильно прокуренную трубку.

— Купи, настоящая аглицкая. Я отказался.

— Да ты брось папиросы-то курить, привыкай к трубочке, моряк всегда трубку покуривает, на море это куда сподручнее, особенно на ветру, — продолжал меня уговаривать курчавобородый.

Я сказал, что вообще не курю.

— А-а-а... — протянул бушлат, — видно ты яузского плавания и трубка тебе и впрямь ни к чему.

Ну что ему ответить? Действительно я на море пока еще не бывал. И как ему объяснить, что я вскоре уезжаю на север, буду участвовать в Полярной экспедиции, буду плавать на Белом море и в Ледовитом океане на ледокольном пароходе «Соловей Будимирович».

Я был еще очень молод и не сумел дать должный отпор кур-чавобородому. Я просто купил у него трубку. Она оказалась совсем не «аглицкой», а самой простой грушевой.

Тут же на базаре я купил и махорку.

Сколько же неприятностей она мне принесла, пока я осваивал трубку в вагоне по пути в Архангельск. Сначала после каждой раскурки меня мутило и долгое время во рту оставался отвратительный привкус жженого копыта.

Но хочешь не хочешь, а надо было привыкать. Это была моя первая трубка.

|

ПОИСК:

|

© ANTARCTIC.SU, 2010-2020

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://antarctic.su/ 'Арктика и Антарктика'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://antarctic.su/ 'Арктика и Антарктика'