Под дрейфующим льдом

Под дрейфующим льдом

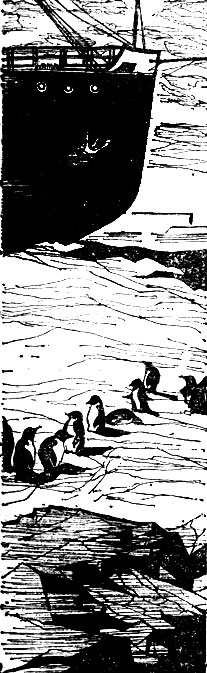

В конце октября 1967 г. дизель-электроход "Обь" отошел от причала Ленинградского порта и направился в свой тринадцатый антарктический рейс. Интересное и приятное плавание через все широты заняло немногим больше месяца, и вот, наконец, настало время, когда "Обь" вошла во льды. Вначале были отдельные льдины, затем небольшие скопления льда, и только через несколько часов - сплошное белое море, до горизонта расчерченное темными неровными полосами - трещинами. Трещины переходили в небольшие разводья, по которым, постоянно меняя курс, судно пробивалось к югу.

Толщина льда до двух с половиной - трех метров. Постоянно слышен скрипучий стеклянный скрежет льда об обшивку "Оби". Пласты льда поднимаются у носа судна, торосятся, лезут друг на друга, а затем, разбитые форштевнем, встают торчком и так проходят вдоль борта. За кормой, подхваченные сильной струей из-под винта, они уходят в воду, переворачиваются, ломаются и всплывают. Хорошо видна нижняя поверхность льда - ноздреватая, рыхлая, желто-коричневая от обилия микроскопических водорослей.

Программа работ отряда гидробиологов-аквалангистов включает спуски под воду в дрейфующих льдах для взятия проб льда, фито- и зоопланктона. Руководитель отряда Е. Грузов уходит в рулевую рубку договариваться об остановке судна на время нашего погружения под лед. И вот мы уже на верхнем мостике - ищем подходящую льдину. Через несколько часов томительного ожидания "Обь" наконец входит в поле крупных обитых паковых льдов*. Отсюда, сверху, хорошо видны и сверкающее под лучами жгучего весеннего солнца ровное поле голубоватого льда, слегка припорошенного снегом, и мощные торосы, стоящие наклонно и вертикально. В тени снежных надувов и ледяных козырьков снег сиренево-фиолетовый, а в глубоких щелях - фиолетово-черный. На некоторых льдинах видны большие темные пятна - это тюлени. Когда судно проходит вблизи них, они лениво поднимаются на своих ластах, некоторое время недоуменно смотрят на него и затем снова погружаются в сонное состояние.

* (Паковый лед - ледяной покров, образующийся осенью и сохраняющий неподвижность до лета.)

"Обь" находится в море Космонавтов. Кругом дрейфующий лед. Судно останавливается у скопления крупных льдин, и мы спускаемся в нашу лабораторию одеваться. Здесь становится тесно, после того как мы раскладываем наше водолазное снаряжение - костюмы, ласты, глубиномеры, теплое шерстяное белье. Начинается самое неприятное для нас в водолазных работах - долгий, кропотливый и мучительный процесс облачения в доспехи. Наконец мы одеты. Захватив ласты, перчатки и шлемы, выходим из лаборатории на яркое солнце. Через несколько минут в костюме становится жарко и душно, как в хорошей парной бане. Быстрее под воду!

По штормтрапу спускаемся на лед. Громада судна возвышается над головой. Сверху нам кричат, что надо делать, если мы вдруг встретимся с касаткой или морским леопардом - незадолго до этого несколько человек уже якобы видели касатку, вернее, ее черный спинной плавник, похожий на парус, которым она рассекает воду, плывя по разводьям во льдах. По сравнению с касаткой акула просто ангел-хранитель.

Неловко ковыляя, часто проваливаясь в снег, добираемся до места спуска - узкой длинной и извилистой трещины между льдами. На поверхности воды сплошная каша из снега и колотого льда.

Готовлюсь к спуску. Надеваю ласты, привинчиваю шлем к аппарату, проверяю давление воздуха в баллонах. Осматриваюсь. Громадное черное пятно судна на фоне сияющей белизны, синее небо, люди, облепившие корабль, - все это реальный мир. Стоит только сделать шаг вниз, под поверхность воды, и он исчезнет.

Я поворачиваюсь спиной к разводью, опускаюсь на колени и соскальзываю вниз. Темно. Впрочем, так и должно быть - слишком велика разница в освещенности на поверхности и здесь, внизу. Наконец кое-что начинает проступать - виден край льдины и границы разводья. Через разводье струятся длинные полосы солнечного света. Ярко светящиеся у поверхности, с глубиной они бледнеют, сходясь где-то далеко внизу в одной точке. Удивительно прозрачная вода, ее просто нет - вокруг жидкая бесцветная пустота, вдали же - светло-голубой цвет с чуть фиолетовым оттенком. Мне казалось, что я парил в нежнейшем голубом просторе, созданном из солнечного света и небесной синевы гор. Захваченный ощущением невесомости, я опускался в пучину, пока не почувствовал натяжения страховочного конца.

20 метров. Исчезло сияние, подобное голубому перламутру, и неуловимое мерцание толщи воды; свет казался рассеянным и шедшим со всех сторон. Бездна, сине-черная пустота беспредельного океана, жуткая из-за своей недоступности, манила.

Я взглянул наверх и замер от неожиданности: снизу лед представлялся сводом громадной пещеры, края которой сливались с водой. В местах торошений глыбы льда стояли наклонно, опускаясь вниз на 10 - 15 м. Вдали очертания торосов казались хаосом каких-то фантастических нагромождений, а дальше, за пределами четкой видимости, там, где сиреневая дымка переходила в черные провалы льда, не освещенного солнцем, море и лед составляли единое целое. Фиолетовый кристалл воды был разрезан на многие части световыми лучами, повторяющими очертания трещин на поверхности припая и образующими в толще льда световой лабиринт. Встречая вертикальные и наклонные массы льда, солнечный луч высвечивал отдельные участки, которые, фокусируя свет, сами светились внутренним бирюзовым светом на черно-фиолетовом фоне воды. Я задержал дыхание. Пузыри воздуха устремились к поверхности, увеличиваясь в объеме до крупных сверкающих шаров, которые лопались при соприкосновении со льдом, растекаясь под припаем наподобие блестящих лужиц ртути.

Наступила полная тишина.

В воде множество разнообразных планктонных организмов. Наиболее крупные из них - куполообразные медузы и овальные гребневики.

Для большинства мелких характерна огромная поверхность тела. Увеличение этой поверхности за счет причудливой формы, многочисленных ножек, выростов и сложных стабилизирующих образований - результат необходимости повысить силу трения между организмом и слоем воды, любым способом воспрепятствовать перемещению вниз под действием силы тяжести.

Отростки, ножки и реснички планктонных животных находятся в постоянном движении, что также помогает противостоять погружению. Большинство этих животных прозрачно и бесцветно.

В прозрачной толще воды издали все они кажутся как бы висящими на невидимых нитях. Застывшие в безмолвном оцепенении, эти удивительные животные гипнотизируют меня, и на какое-то время я застываю.

Из этого состояния меня выводит резкий рывок сигнального конца: "Как себя чувствуешь?" Дергаю в ответ один раз: "Все хорошо".

Холода не ощущаю, хотя вода имеет отрицательную температуру - 1,9°. Дотягиваюсь до манометра, на нем 40 атм. Я нахожусь здесь уже достаточно долго, пора подниматься. Взглядом скольжу по сигнальному концу. Там, где он выходит на поверхность, видна сплошная белая масса - это снег и лед. Всплываю на два метра. Лишний воздух со звонким бульканьем выходит из костюма, и я, не делая движений, медленно поднимаюсь. Пробиваю головой поверхность воды и инстинктивно закрываю глаза: бьет яркий, ослепительный солнечный свет.

* * *

Идея применить водолазный метод для гидробиологических исследований у берегов Антарктики принадлежала М. В. Проппу, бывшему в 60-х годах руководителем группы подводных исследований Мурманского морского биологического института (ММБИ). Метод гидробиологических исследований с помощью легководолазной техники начал активно применяться в те годы в Зоологическом институте АН СССР и ММБИ. Непосредственное проведение исследований под водой открыло целое направление в изучении морских организмов. Оказалось возможным наблюдать поведение отдельных животных и малые сообщества в их природной среде, установить подлинное распределение их по глубинам и проследить различные формы зависимости животных друг от друга. Повысилась точность количественных и качественных сборов, а также сохранность образцов флоры и фауны, собранных на дне. Удалось получить наиболее достоверные данные о рельефе морского дна и грунтах.

Гидробиологические исследования в Антарктике выполнялись и ранее океанографическими экспедициями, но они проводились с судов и охватывали главным образом районы открытого океана. Непосредственно у берегов континента, где глубины не превышают 100 м, работы не проводились из-за тяжелых ледовых условий. Однако прибрежная зона представляет наибольший интерес, так как именно здесь происходят основные процессы фотосинтеза органического вещества. Поэтому данные по продуктивности флоры и фауны Антарктики в целом без знаний видового состава мелководной зоны были бы далеко не полными.

Крупные суда, такие, как "Обь", не могут активно перемещаться непосредственно у берега главным образом из-за сложных навигационных и метеорологических условий. Работы же со льда и со шлюпок превращаются в титаническую борьбу с тросами, лебедками и лязгающими дночерпателями. Получаемая же таким способом информация мала: пробы дают случайный и далеко не полный сбор биологического материала.

Идея подводных гидробиологических исследований нашла также активную поддержку в Институте Арктики и Антарктики. Группа аквалангистов была включена в сезонный состав Одиннадцатой САЭ, которая должна была работать там с 1965 по 1967 г. Но были и скептики, считавшие, что работать под водой в Антарктике не удастся. О том, с чем столкнутся аквалангисты, высказывались самые различные предположения. Так, например, никто не мог сказать заранее, светло или темно у дна подо льдом припая. Говорилось, что на глубинах до 50 м, на которые могут погружаться биологи, никаких животных нет, потому что дрейфующие айсберги проутюжили все дно. Гидрологи, работавшие в Антарктиде на льду припая, утверждали, что погружаться там невозможно, так как подо льдом плотная каша из кристаллов плавающего внутриводного льда. Наконец, самые яростные противники погружений приводили убийственный довод о касатках. Касатка - крупный дельфин, питающийся в Антарктике пингвинами и тюленями. "Аквалангиста разорвать на куски и съесть касатке ничего не стоит, - утверждали они. - Ваше первое погружение будет последним". В подобных случаях сторонники спуска под воду отвечали: "Касаток в Антарктике под припаем не бывает, кроме того, для человека, они совершенно безопасны, так как не проявляют на него пищевую реакцию". Себя же они утешали тем, что если касатка все-таки и проявит на человека пищевую реакцию, то баллоны акваланга окажутся явно вредными для ее пищеварения.

Группа подводных гидробиологов, которая впервые отправлялась в Антарктику в 1965 г., состояла всего из трех человек: от Мурманского морского биологического института - М. В. Пропп и А. Ф. Пушкин, от Зоологического института АН СССР - Е. Н. Грузов. Перед группой стояла двойная задача: доказать эффективность водолазного метода при погружении а самых суровых морях земного шара и отработать методику этих работ, а также выполнить научную программу. Требовалось собрать коллекции прибрежных животных, обитающих в мелководной зоне Восточной Антарктики, так как в коллекциях Зоологического института отсутствовали экспонаты с глубин менее 100 м. Кроме того, необходимо было получить материалы о группировках донных организмов в зависимости от глубины, грунта, рельефа дна, освещенности и других факторов среды. Несмотря на трудные условия, гидробиологи успешно справились с поставленной задачей. Все трое спускались под воду. Было сделано более 160 погружений на глубины до 50 м. Выяснилось, что поверхностная зона до 10 - 15 м практически безжизненна. Ниже следует ярусное распределение донных группировок. Мелкие кораллы, ежи, звезды, известковые водоросли, морские пауки занимают горизонт от 15 до 30 м. С глубиной количество животных увеличивается до такой степени, что на 40 м и ниже трудно установить преобладание какого-то одного вида - в пробах их количество достигало нескольких сотен. Основу составляли полутораметровые губки, огромные полихеты и асцидии. Если в первой зоне общая биомасса животных не превышала 25 г/м2, то на 50 м она составила несколько килограммов.

Таким образом, оказалось, что, несмотря на низкую отрицательную температуру воды, антарктические и субантарктические районы Южного океана богаты флорой и фауной. Источником жизни здесь являются микроскопические растительные организмы - диатомовые водоросли (фитопланктон). Фитопланктон особенно сильно развивается, когда много света (весной и летом), образуя в океане громадные скопления. В результате фотосинтеза фитопланктон, используя солнечные лучи и химические вещества, растворенные в воде и приносимые со дна, синтезирует органическое вещество - первоисточник пищевых ресурсов в океане. Масса фитопланктона поглощается мельчайшими животными организмами - зоопланктоном, который в свою очередь служит пищей для более крупных животных: рачков, мальков, рыбок, которые в свою очередь становятся добычей других животных. В конце этой цепи стоят крупные рыбы, кальмары, тюлени и кашалоты. Останки этих животных, разлагаясь, осаждаются на дне моря, и там бактерии превращают их в минеральные вещества, которые глубинные воды поднимают к поверхности. Таким образом цепь замыкается.

Общие результаты работы отряда в Одиннадцатой антарктической экспедиции оказались настолько интересными и значительными, что через год гидробиологический отряд был включен в состав новой антарктической экспедиции.

* * *

Нас четверо: руководитель Женя Грузов, водолаз Саша Пушкин, инженеры по подводному оборудованию Валентин Люлеев и я.

Во время экспедиции вокруг Антарктиды мы будем изучать жизнь в водах Южного океана и на отдельных его островах, брать пробы планктона в открытом океане и вблизи островов с помощью различных приспособлений, опускаемых с борта судна. На глубины до 50 м мы сможем погружаться в аквалангах. На этот раз "Обь" не только обойдет действующие станции, чтобы завезти туда продовольствие и материалы, а также новую смену зимовщиков, но и посетит Южные Шетландские острова.

На одном из Южных Шетландских островов должно было начаться строительство новой советской научной станции, которая в дальнейшем получила название Ф. Ф. Беллинсгаузена, в честь замечательного русского исследователя, совершившего в 1819 - 1821 гг. выдающееся кругосветное плавание в высоких широтах и установившего существование материка в южном полушарии.

Южные Шетландские острова - самые северные в длинной цепочке островов, протянувшихся к северу от Антарктического полуострова. Этот район Антарктиды, в то время еще совершенно не исследованный нашими учеными, отличается более умеренным климатом, чем побережье ледяного материка, поэтому его животный мир имеет большое сходство с фауной Субантарктики (40-е и 50-е широты).

Изрезанная береговая линия островов, сильные приливно-отливные течения, отсутствие льда на поверхности моря в течение многих месяцев, а также положительные температуры морской воды позволяли надеяться, что подводный мир здесь окажется разнообразным и интересным. Информация, имевшаяся в литературе, подтверждала эти предположения. Так, например, мы узнали о наличии подводных лесов из гигантских водорослей длиной около 50 м. Именно с этими лесами из водорослей были связаны многочисленные вопросы и предположения, касавшиеся методики проведения подводных работ. Как достичь дна, если лес из водорослей окажется плотным? Не придется ли нам прибегнуть к помощи пилы и топора для очистки площадок, чтобы добраться до животных, обитающих на грунте? А что, если там будут сильные течения? Для всех этих предположений были серьезные основания: даже небольшие заросли водорослей ламинарий в Баренцевом море значительно осложняли спуск, в особенности если водолаз погружался со страховочным концом.

Вопросов было много (особенно если учесть, что при плавании от Ленинграда до района Южных Шетландских островов у нас было много свободного времени). Дискуссия обычно заканчивалась, когда кто-либо из подводников выдвигал довод: плавают же круглый год среди этих гигантских водорослей многочисленные тюлени и пингвины, а раз плавают они, сможем и мы.

* * *

С большим трудом, ломая двухметровый лед, "Обь" пробивалась к материку. После спусков к нам в лабораторию зашел руководитель экспедиции известный полярный исследователь А. Ф. Трешников. Подробно расспросив о результатах первого спуска, Алексей Федорович предложил нашему отряду вылететь па материк с одним из первых рейсов самолетов.

При сложной ледовой обстановке "Обь" не будет подходить к берегу. С большой льдины, достаточной для взлета и посадки самолета, на станцию Молодежная будут доставлены люди и необходимые грузы. Осенью, когда мощный лед взломает и вынесет в океан, "Обь" пришвартуется и выгрузит все остальное. Мы сможем работать на станции все то время, которое "Обь" затратит на переход от Молодежной до Мирного.

К вечеру стихает стук двигателей и треск ломаемого льда. Судно стало на ледовые якори. На лед спускаются представители морского отряда, несущие массу всевозможных буровых приспособлений. Перед полетами необходимо определить состояние и толщину льда.

Льдина оказалась вполне подходящей. Авиаотряд приступил к выгрузке и сборке двух самолетов. У механиков целый день уходит на их отладку и облет.

День солнечный. По-местному тепло, всего пять градусов мороза, и тихо, ветер 10 - 12 м в секунду. Решаем до отлета спуститься еще раз под дрейфующий лед в открытом море. Вокруг льдины, к которой пришвартована "Обь" и с которой мы улетим, узкие разводья и торосы. Позади судна озерцо чистой воды. К нему мы доставляем все наше водолазное снаряжение, различные приспособления для сбора образцов подледной флоры и фауны, камеру для фотографирования под водой. Вся эта техника должна быть еще раз опробована перед вылетом.

Мы работаем под водой уже не первый год, у каждого своя система экипировки. Грузов надевает тонкое шерстяное белье и два комплекта водолазного белья. Затем костюм "Садко", в который он внес небольшое дополнение, устраняющее обжим при спуске, - короткий кусок резиновой трубки, соединяющейся при помощи штуцера с курткой и корпусом загубника аппарата. В корпусе загубника, у основания трубки, вделан кран. При спуске водолаз по мере необходимости открывает этот кран и, поддувая воздух в костюм, устраняет обжим, одновременно получая необходимую плавучесть.

Пушкин и я надеваем на один комплект водолазного белья меньше, так как у нас костюмы из губчатой резины толщиной 5 - 7 мм. У Саши старый, весь в разноцветных заплатах, испытанный боевой скафандр, в котором он работал еще в Одиннадцатой антарктической экспедиции. У меня новый. Костюм из губки обладает рядом преимуществ перед костюмами типа "Садко", сделанными из прорезиненной ткани. Он значительно теплее, хотя по мере роста давления теплозащитные свойства резины ухудшаются из-за сжатия воздушных пузырьков в ее толще. Шлем сделан так, что он неплотно прилегает к лицу и позволяет поддувать воздух из маски под костюм для устранения обжима, исключая возможность баротравмы уха при погружении и всплытии. Костюм, состоящий из штанов и куртки, соединяется в единое целое на поясе с помощью герметизирующего устройства. Он делается индивидуально по фигуре водолаза - так, чтобы по возможности не было складок. Поэтому влезать в такой костюм приходится змеей, освободиться же от него - целая проблема.

Помогаю Пушкину надеть аппарат, обвязываю сигнальным концом и натягиваю шлем. Саша сползает в воду, предварительно намотав страховочный конец на руку. Он опытный водолаз и знает, что если этого не сделать, то под водой страховочный конец почему-то всегда найти трудно именно тогда, когда он более всего необходим. Я слышу только хлопанье пузырей воздуха по поверхности воды. Постепенно чистая вода в полынье заполняется кашей из мелкого льда, выносимого из-под припая на поверхность всплывающими пузырями воздуха. Конец медленно разматывается с катушки - Саша уходит под льдину. Решаю в первое погружение не отпускать его больше чем на 20 м. Тем более что пузырей, по которым можно судить о состоянии водолаза и о том, что он делает, в узком разводье не видно. Все мое внимание приковано к сигнальному концу. Этот тонкий нейлоновый фал дает возможность узнать, что делает твой товарищ под водой. Вот появляется небольшая слабина - сигнал возвращения назад; постепенно выбираю конец. Вода начинает кипеть - верный признак подъема. Пушкин всплывает и просит дать ему зубчатый дночерпатель. Это сооружение, весьма похожее на пасть акулы, снабжено мешком из плотной капроновой сетки. Двумя рукоятками водолаз приводит в движение "акульи челюсти" и захватывает образец льда или ил со дна. Сегодня же Пушкин берет образцы льда с нижней поверхности припая.

Разнообразные устройства для гидробиологических сборов вызывают неподдельное любопытство у наблюдающих за спуском. "Вот эта штука, - показывает один знаток Антарктиды на подледный водосос, - от касаток. Это точно. Вчера касаток видели рядом с судном, поэтому ребята ее сегодня и взяли". Валентин в подтверждение сказанного кивает головой и запускает переносную электростанцию, питающую подледный водосос.

Грузов берет длинный составной шланг и, сопровождаемый шипением и свистом, исчезает под водой. Мы с любопытством ожидаем появления подледной добычи, но ее что-то нет. Видимо, в шланг попал кусок льда, и теперь этот агрегат выполняет новую, непредусмотренную ранее роль "касаткоотпугивателя". Передаю страховочный конец Валентину. Сам же сажусь на корточки и, прикрыв глаза от прямого солнечного света, смотрю в воду. Мне отчетливо видно все, что делает Пушкин. Сейчас я к нему присоединюсь.

Женя поднимается и становится на страховку, помогает мне спуститься в воду. Отталкиваюсь от края льдины и погружаюсь ногами вниз. Стекло маски сразу же запотевает изнутри, а снаружи покрывается коркой льда: температура воды почти на точке замерзания, и на поверхности любого предмета, попавшего с мороза в воду, образуется лед. Протираю стекло снаружи. Затем всовываю палец за шлем, оттягиваю его и подпускаю немного воды. Стекло промыто. Резкий выдох через нос - вода уходит через клапан в шлеме.

Кругом большие ледяные глыбы, их загнало струей воды из-под винта судна. Вся эта масса находится в полуподвижном состоянии. Встречаясь с пузырями воздуха, она колышется, а остальные льдины, подталкиваемые воздухом, перемещаются к краю разводья. Осматриваю камеру. Пузырей воздуха нет - герметизация полная. Отталкиваюсь руками и, погрузившись на два метра, плыву по спирали, спускаясь все ниже. Здесь масса гребневиков. Делаю несколько снимков. Обе лампы-вспышки работают хорошо. Подо мной, метров на 20 ниже, находится Саша. Вижу, как он отлавливает планктонные организмы сеткой для сбора образцов.

У меня небольшая отрицательная плавучесть, немного тянет вниз. На глубиномере уже 15 м, а груза многовато, хотя обжим я и устранил. Поддуваю воздух в костюм и делаю несколько сильных движений ластами. Неожиданно начинаю проваливаться вниз - соскочили ласты. Свободной рукой (другая занята камерой) успеваю поймать только один, второй же, делая винтообразные движения, исчезает в темной пучине. Но конец натягивается, и мое падение прекращается. На глубиномере 25 м. Камеру тянет вверх, у нее излишняя плавучесть. Прицепляю ее к сигнальному концу и надеваю выловленный ласт. Довольно сильный обжим, дергаю три раза и медленно начинаю подниматься.

Обжим - коварное явление, с которым человек сталкивается при спусках под воду. Он проявляется как следствие механического воздействия повышенного давления воды в тех случаях, когда давление под гидрокостюмом меньше наружного. По мере погружения увеличивающееся давление сжимает воздух под костюмом - скафандр покрывается складками и прилипает к телу. Чем глубже водолаз спускается, тем более жесткими становятся складки гидрокостюма, он приобретает качества панциря - сковывает движения, лишает пловца свободы. Для уменьшения обжима надо уравновешивать давление под костюмом по мере роста глубины, а также использовать гидрокостюмы, которые сделаны по фигуре пловца. Уравновесить давление стало возможным, когда вместо маски, закрывающей только нос и глаза водолаза, М. Пропп применил шлем, взятый от кислородного аппарата. Вместо очков в него была вклеена обычная маска. Гибрид шлема и маски оказался на редкость удачным. Шлем, полностью закрывая голову водолаза, в то же время не мешает свободному поступлению воздуха из подмасочного пространства в костюм. Теперь при выдохе через нос в маску воздух поступит и в костюм, устраняя тем самым обжим. При плавании в ледяной воде раздельные загубник и маска нецелесообразны еще и потому, что холодная вода парализует мышцы лица, маска постоянно подтекает, так как лицевая часть костюма мешает ее подогнать. Применение съемного шлема с герметизацией на кольце по периметру шеи в стандартном костюме "Садко" не только неудобно, но еще и небезопасно - в случае необходимости водолазу трудно, а часто и вообще невозможно освободиться от шлема и аппарата без посторонней помощи.

Обжим опасен еще и тем, что нарушается ритм дыхания. Водолаз начинает дышать часто и неглубоко, и легкие не успевают освободиться от углекислого газа, поскольку при таком дыхании в газообмене участвует в основном отработанный воздух, находящийся в трубках акваланга. Углекислый газ не удаляется, а накапливается в организме. Первым косвенным признаком увеличения концентрации углекислого газа во вдыхаемом воздухе может служить затуманивание стекла маски (правда, в воде с низкой температурой причиной этого может явиться и конденсат). При сильном возрастании концентрации углекислого газа у водолаза наблюдаются различные неприятные ощущения - полное изнеможение, головная боль, ухудшаются зрение и сердечная деятельность.

* * *

Завтра мы вылетаем. Наш груз не должен превышать 600 кг, поэтому тщательно и придирчиво отбираем самое необходимое. Утрам над льдами разносится треск - запустили мотор самолета. Первым вылетает руководство экспедиции, мы летим одним из ближайших рейсов. На льду у взлетной полосы постепенно вырастает внушительная гора ящиков, бидонов, мешков и разных металлических предметов - все это наше снаряжение.

До материка нам предстоит лететь целый час. Внизу плотные поля битого пакового льда. Унылую и однообразную равнину оживляют только блестящие на солнце, как зеркала, грани торосящихся льдин. Кое-где на белом фоне видны темные рваные разводья. Постепенно их становится больше. Показывается широкая полоса чистой ярко-синей воды и затем - бастионы столовых айсбергов. Вскоре на воде появляются белые зубья гигантской пилы - кромка берегового припая. Припай упирается в величественный купол, ослепительно сияющий в лучах низкого солнца. "Держите ящики, садимся!" - доносится из кабины. Несколько довольно мягких толчков - и все стихает. Мы на материке.

Вездеход уже ждет нас. Останавливаемся в центре Молодежной. Один из зимовщиков сопровождает нас до дома, где мы и устраиваемся на ночлег.

Пингвины

|

ПОИСК:

|

© ANTARCTIC.SU, 2010-2020

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://antarctic.su/ 'Арктика и Антарктика'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://antarctic.su/ 'Арктика и Антарктика'