Глава 10. Второй международный полярный год

Очень важным этапом в развертывании океанографических работ на северных морях явился 1932 год. Начинались исследования по программе Международного полярного года.

(Второй Международный полярный год (2 МПГ) был проведен в 1932—1933 гг. Как и во время 1 МПГ (1882—1883 гг.), в этот период многие страны всесторонне по единой программе и методике исследовали Арктику. Первоначально по плану 2 МПГ предполагалось производить лишь геофизические наблюдения, направленные на изучение общей циркуляции атмосферы, а также магнитного поля Земли и атмосферного электричества. Однако, по предложению Советского Союза, в программу 2 МПГ включили широкий комплекс гляциологических, океанологических наблюдений.

Основной объем исследований по программе 2 МПГ выполнил Советский. Союз. Наблюдения велись на 96 научных станциях (33 из них были созданы вновь) и в 15 специально организованных морских экспедициях.

В то же время капиталистические страны—участницы 2 МПГ ограничились наблюдениями на уже существующих и действующих станциях, введя лишь дополнительные измерения в соответствии с программой 2 МПГ).

Львиная доля этой программы приходилась на Советский Союз — страну, наиболее заинтересованную в изучении и освоении морей, омывающих ее северные берега. Из общего объема наблюдений, взятых на себя нашей страной, значительная часть возлагалась на Государственный океанографический институт и его экспедиционные суда «Персей» и «Николай Книпович».

Уже после распределения обязанностей между странами-участницами, после утверждения программ и планов исследований советских научных учреждений, ГОИНу пришлось взять не себя еще и часть разрезов, которые отказались выполнить Норвегия и Германия.

«Персей» и «Николай Книпович» должны были работать на многих океанографических разрезах и в летнюю, и к зимнюю пору.

«Персею» надлежало в западной и северной частях Баренцева моря неоднократно выполнять разрез Нордкап — остров Медвежий — мыс Южный. Этот разрез, пересекающий основную струю атлантических вод, вливающихся в Баренцево море, давно уже был принят в ГОИНе как стандартный. Ежесезонные наблюдения по этому разрезу давали возможность судить о колебаниях гидрологических характеристик водных масс этого течения и с поступающих запасах тепла.

В случае благоприятных ледовых условий «Персей» должен был осенью направиться в воды Шпицбергена, попытаться обойти его с севера, выполнить разрез по 15-му меридиану и от острова Фойне в направлении на север, чтобы пересечь Северо-Шпицбергенское течение; выполнить ряд разрезов к востоку от Шпицбергена, которые хотя и не входили в программу работ Международного полярного года, но были необходимы для пополнения динамической карты течений Баренцева моря, составленной ГОИНом а также для выяснения роли теплых атлантических вод в гидрологии акватории, омывающей Шпицберген с востока. Завершив ра боты в этом районе, мы должны были направиться в Архангельск сменить научный состав и подготовить экспедицию в Карское море.

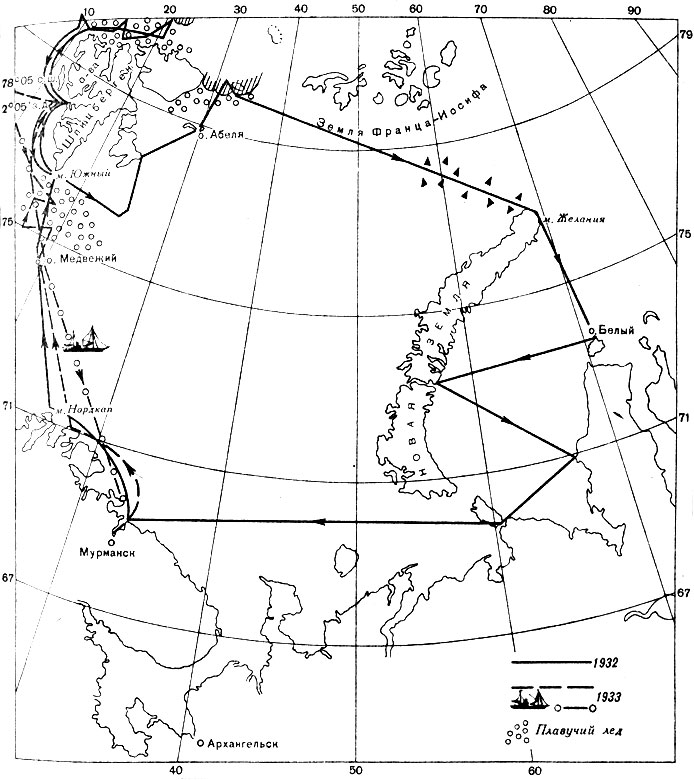

Маршруты экспедиций 1932 и 1933 гг

В самом начале 1932 года «Персей» попал в страшный ураган пронесшийся над Мурманском, и получил большие повреждения. Пользуясь записями, я постараюсь дать представление об этом стихийном бедствии.

В ночь на 30 января стояла довольно тихая погода, на портовой сигнальной мачте штормовых предупреждений не было, ничто не предвещало беды.

На кораблях, стоявших в порту, в большинстве случаев находились только вахтенные, остальных отпускали домой. Архангельская команда «Персея» не жила на берегу и потому к ночи почти все возвращались на корабль.

Внезапно налетел ветер, стал быстро усиливаться и через какие-нибудь полчаса достиг скорости урагана. «Персей» стоял у пристани в «ковше» траловой базы без паров — чистили котлы. Электроэнергию и пар для отопления подвели с берега.

Хотя Кольский залив против Мурманска не так уж широк, ураган быстро развел высокую и крутую волну. Стоявшие на рейде траулеры сорвало с якорей. У судов, пришвартованных к пристани, оборвало швартовы, и их тоже унесло в залив. Многие сели на мель, некоторые прибило к камням, они получили сильные повреждения и пробоины, а один траулер затонул.

Новый траулер ГОИНа «Двина», на котором начальствовал А. Д. Старостин, оторванный от пристани, сел в заливе на мель, к счастью, не получив серьезных повреждений.

«Персей» тоже оторвало от пристани и вместе с другими кораблями прижало к стенке в угол. Здесь сгрудившиеся траулеры, деревянные парусники, катера на большой волне бились и терлись друг о друга так сильно, что невозможно было устоять на ногах. И ничего нельзя было предпринять, чтобы облегчить участь нашего корабля. Страшно было смотреть, как терзали и грызли борта «Персея» корпуса железных кораблей. Паровой шланг и кабель оборвались. Небольшой парусно-моторный бот, стоявший рядом с «Персеем», било так, что в его корпусе разошлись пазы и он затонул. Весь этот страшный разгром происходил в полной тьме.

К утру ураган стих. Жуткую картину разгрома озарил тусклый полярный рассвет. Приткнувшиеся к мели корабли разбросаны по заливу. Его поверхность усеяна разбитыми шлюпками, деревянными обломками судов, бочками, ящиками и мусором, сдутым с берега. Но самое страшное оказалось в ковше. У траулеров были помяты борта, сорваны фальшборты, поломаны мачты.

Парусники превратились в бесформенные, совершенно измочаленные обрубки дерева, без рангоута и такелажа.

у «Персея» сломана мачта, сорван бушприт, поврежден полубак и корма, подзор разрушен почти до баллера руля, уничтожен фальшборт, измочален ватервейс и по одну сторону даже первые пояса палубного настила. Повреждена и обшивка корпуса, сорвач дубовый ледовый пояс над ватерлинией и многое другое.

Глянул я на свой «Персей» — и сердце обмерло: как его, бедного, покорежило!

Ураган не ограничил свои действия Мурманским портом. При возвращении с моря потерпели аварию и получили пробоины два траулера. На рифах у мурманского берега погиб большой товаро-пассажирский пароход «Владивосток», только что построенный в Италии.

Прошедший декабрь и январь также были страшны своими непрерывными штормами. Даже бывалые моряки, возвратившиеся в порт, с ужасом рассказывали о морозах и об огромной силы ветрах, которые им пришлось перенести в море.

Один паровой и два совсем новых дизельных траулера так и погибли в открытом море со своими экипажами. На одном из них был только что женившийся перед рейсом старпом Хрусталев. Не желая сразу же расставаться со своей молодой женой, он взял ее с собой в плавание. Их медовый месяц перешел в вечность.

Длительные поиски пропавших окончились безуспешно, лишь долгое время спустя в море была обнаружена полузатопленная шлюпка. В специальном штабе, созданном для поисков пропавших (в нем состоял и я), пришли к убеждению, что траулеры захлестнуло волной и опрокинуло. Такое предположение подтверждало и отрывочно принятое сообщение немецкого траулера, который видел русский траулер лежащим на боку во время жестокого шторма, но пока он к нему приближался, тот погрузился в воду, и никого из его команды на месте гибели немец не нашел.

В один из последних дней июня 1932 года стояла переменчивая погода. То найдет тяжелая темная туча, сверкнет молния, проливной дождь загрохочет по железным крышам и так потемнеет, что в лаборатории приходится включать настольную лампу. То засияет солнце, промытая дождем яркая листва деревьев засверкает, как лакированная, и в открытое окно вольется свежий бодрящий воздух, насыщенный влагой и запахом согретой зелени.

С моим другом Вениамином Григорьевичем Богоровым мы были заняты в тот летний день увлекательнейшим делом: разрабатывали маршрут большой осенней экспедиции на «Персее» по программе Международного полярного года.

Наш стол мы подвинули ближе к открытому окну, разложили на нем генеральную карту западного сектора Арктики, транспортир, циркуль, параллельную линейку и начали рассчитывать мили и время, уголь и пресную воду, намечать местоположение будущих станций, предстоящие заходы на Шпицберген и другие полярные острова.

В этот момент в лабораторию стремительно вошла направленная к нам на практику студентка геофака МГУ со своей подругой, тоже студенткой. Она была очень взволнована и сразу же обратилась ко мне: «Всеволод Аполлинарьевич, мне сказали, что вы не хотите брать меня в экспедицию. Как же так, ведь я специально назначена к вам на практику, мне необходимо участвовать, на этом настаивает и мой профессор и ваш заведующий отделом геологии моря».

Действительно, я отказался включить ее в состав экспедиции. Как человек я ей симпатизировал. Мне нравился очень живой, веселый и чуть насмешливый взгляд ее карих глаз, ее задорно вздернутый носик, стремительная подвижность ее плотной фигурки с тонкой талией, узкими бедрами и сильно развитым бюстом. Но экспедиция предстояла трудная и опасная. В далеких, малоисследованных водах, где на карте нет глубин и очертания береговой линии островов нанесены ориентировочно, пунктиром, все может случиться. А тем более еще и во льдах, встреча с которыми неизбежна. Конечно, с мужским составом легче преодолеть возможные арктические невзгоды. Кроме того, в штат экспедиции уже включены свои научные сотрудницы. Брать еще одну нежелательно и потому, что это вызывало осложнения в распределении мест в жилых каютах. Я видел, как огорчил ее мой отказ.

Разжалобился и Вениамин. «Ну возьми ты ее, видишь, как ей хочется участвовать в экспедиции; поставь ты себя на ее место», — уговаривал он меня.

Но я был непреклонен. Тут она увидела на карте разрабатываемый маршрут экспедиции к Шпицбергену. Она вновь взмолилась: «Всеволод Аполлинарьевич, как же так, вы пойдете в такие районы, где еще не бывали геологи, как же не высадиться там и не обследовать побережье!»

Маршрут действительно был очень интересным. Облокотившись на стол и низко перегнувшись, она стала рассматривать карту. На ней было летнее полотняное платье с короткими рукавами и глубоким вырезом.

Ушла темная туча, вновь выглянуло солнце; его беззастенчивый луч скользнул в глубину выреза, осветив округлую и нежную бархатистость молодого тела. Мой взгляд невольно последовал за солнцем.

А она, не замечая этого, все еще наклонившись над картой, продолжала доказывать мне, как необходимо участие геолога в нашей экспедиции. Я рассеянно слушал ее доводы и отвечал невпопад.

Ее подруга заметила мой взгляд, дала ей какой-то сигнал, и она, выпрямившись, оттянула назад свое платье. Прелестное видение исчезло. Я очнулся.

Сам не знаю как, но в какое-то мгновение я успел дать согласие на участие практикантки в экспедиции. Сияя радостью, она стремительно выпорхнула из лаборатории, чтобы доложить приятную весть М. В. Кленовой. Не знала она, что луч солнца был причиной ее зачисления в состав экспедиции.

Снова нашла туча, в лаборатории потемнело, дождь забарабанил по крыше, а Вениамин сказал мне: «Вот и отлично, что ты меня послушался и взял ее. Она будет хорошо работать, раз ей очень хотелось попасть в экспедицию». Так оно и было.

Спасибо Вениамину! Этих минут и его совета я не забываю всю жизнь. Да и как их забыть, раз бывшая моя практикантка протестует сейчас: «Ну что ты пишешь, как можно говорить о таких вещах, рассказывая о работах по программе МПГ, это же неприлично!» А по-моему, нисколько, что было, то было, «пишем, что наблюдаем»! Да и жизнь нашу, следуя за тем солнечным лучом вот уже почти 40 лет, мы прожили совсем неплохо!

После урагана «Персей» подремонтировали, поставили мачту, восстановили фальшборт, но все это было сделано своими силами, не капитально. Для основательного ремонта нужно было становиться в док.

К началу навигации на Северной Двине «Персей» отправился в Архангельск и стал в док судоремонтного завода.

При вскрытии основной обшивки выяснилось, что деревянный набор корпуса сильно прогнил и на 60—70% требует замены. Объем корпусных работ оказался очень большим, и судно почти все лето простояло в доке. Зато в нем не осталось ни одного кусочка подгнившего дерева.

Когда к концу лета я прибыл в Архангельск и еще на вокзале спросил встречавшего меня капитана: «Как дела с ремонтом?», он мне ответил: «К старым мачтам и трубе новый корпус приделываем». И это не звучало преувеличением — почти весь корпус «Персея» обновился. Только в отношении мачт капитан был не совсем прав — одну тоже заменили.

В начале августа «Персей» вышел из дока и мы направились в Александровск на Мурманскую станцию ГОИНа, куда уже съезжались участники экспедиции, юбилейной сороковой, к тому же по программе Второго международного полярного года. В этом плавании участвовало максимально возможное число сотрудников — 18 человек.

На сей раз я изменил своему принципу и по ходатайству редакции «Известий» принял на борт их собственного (а также и ТАСС) корреспондента. Но чтобы это не сказалось на научных работах, девятнадцатого человека — корреспондента — я поместил на диване в своей каюте. Корреспондент Зиновий Яковлевич Эпштейн оказался хорошим товарищем, общительным и жизнерадостным, и я был очень рад, что наш экипаж пополнился таким приятным человеком.

В Мурманске начались неизбежные хлопоты, связанные со снаряжением экспедиции, с погрузкой угля, покупкой продовольствия.

Утром 27 августа все было готово к выходу в море. На пристани собрались работники Мурманской станции, многие из них с завистью смотрят на уходящих в интересное плавание.

В Екатерининской гавани прозвучал красивый баритон нашего гудка, забурлил винт и все увеличивающееся пространство воды отделило корабль от суши.

Я любил этот момент, когда кончались все хлопоты, все неприятности, спешить больше некуда. Можно беззаботно растянуться на койке в своей каюте и отдохнуть.

К вечеру вышли из Кольского залива, миновали остров Кильдин и взяли курс к берегам Норвегии.

Снова мы объяты простором моря, и, хотя оно неспокойно, как успокаивающе действует его синева на мою душу!

К знаменитому Нордкапу мы подошли 30 августа. При хорошей видимости на самом краю мыса, над высоченным обрывом, отчетливо выделялись строения самого северного в Европе ресторана «Нордкап», куда со всего света съезжаются туристы, чтобы, прожевывая кусок ростбифа, любоваться полуночным солнцем.

От мыса Нордкап начинался разрез на южную оконечность Шпицбергена — мыс Южный, пересекавший основную индиго-синюю струю Нордкапского течения, согревающего Баренцево море и даже проникающего в Карское вокруг мыса Желания. Изрядно покачивало, но все намеченные на разрезе станции были выполнены.

От мыса Южного, вдоль западного берега Шпицбергена, «Персей» направился в Ис-фьорд, к поселку угольной концессии — Грумантбюэн.

Уже не первый раз проходил я вдоль этого берега, и опять в своих записках я нахожу восторженные строки, посвященные его красоте, высоким, остроконечным снежным вершинам, голубым ледникам, синим фиордам.

Перед самым заходом в Ис-фьорд начался шторм, но мы успели от него улизнуть. Шли мы по фиорду утром 4 сентября. Ночью выпал снег и горы нестерпимо ярко сияли, но к вечеру он стал таять и кое-где показалась бедная растительность. Горняки встретили нас радушно, истопили баню, почти все приглашали к себе в гости. В честь прихода «Персея» в клубе был устроен вечер, на котором я сделал доклад о задачах Второго международного полярного года, об участии в нем Советского Союза и экспедициях ГОИНа.

Потом состоялся самодеятельный концерт, киносеанс, были музыка и танцы. Обычно этот отдаленный фиорд посещали советские пароходы-углевозы, потому приход научно-исследовательского корабля был для зимовщиков, несомненно, интересным событием.

На рейде против поселка стоял пароход «Крестьянин», грузивший уголь для Мурманска. На нем имелся избыток пресной воды, и капитан охотно нам ее уступил. «Персей» без всяких хлопот заполнил свои цистерны. Уголь погрузили тоже очень быстро, и тихим вечером 6 сентября, когда снежные пики алели в лучах заходящего солнца, мы вышли из фиорда в море. По пути зашли в Баренцбург, чтобы нанести визит советскому консулу на Шпицбергене Михаилу Эммануиловичу Плисецкому и на всякий случай сообщить ему свой маршрут.

Жене Рылову удалось связаться с находившимися в северных широтах кораблями «Малыгин», «Белуха», «Ленсовет», «Николай Книпович» и рацией на мысе Желания и получить сведения о благоприятной ледовой обстановке.

И мы смело двинулись на север, рассчитывая исследовать северные берега Шпицбергена, а главное, омывающие его воды. Погода была милостива к нам и позволяла производить программные океанографические работы на станциях.

Прошли остров Принца Чарлза, прошли вход в глубокий фиорд Кингсбей, где находились датские угольные разработки.

В 1897 году Андре предпринял первую в истории Арктики попытку достигнуть Северного полюса на воздушном шаре. В Кингсбее находился тогда и ангар, и установка для выработки водорода, и вообще база этой экспедиции. Андре не был ветераном в полярных странах, тогда еще совсем неизученных, а его экспедиция не имела даже необходимого по тем временам снаряжения. Да и где было разместить собак, нарты, палатки, запас продовольствия и одежду, если в распоряжении воздухоплавателей имелась только небольшая плетеная гондола. По нашим теперешним представлениям, экспедиция Андре не имела ни малейших шансов на успех. Так и случилось, она пропала без вести, и более 33 лет о судьбе экипажа воздушного шара ничего не было известно.

«Персей» продолжал свой путь на север, и все мы были полны оптимистических надежд обойти Шпицберген вдоль его северного побережья.

Утром 8 сентября в 6 милях на северо-северо-запад от острова Фогельзанг появились первые льдины, а вскоре над горизонтом забелело ледяное зарево.

«Персей» вошел в 4—5-балльный лед и переменными курсами продвигался в восточном направлении, выбирая места для производства работ. От 15-го меридиана мы попытались сделать разрез на север, но примерно через 30 миль уперлись в тяжелый лед, непреодолимый для «Персея».

Ближе к Шпицбергену держался более разреженный лед и корабль продвигался в нем на восток без особого труда.

Нам удалось дойти до меридиана Нордкапа (северного мыса главного острова в архипелаге Шпицбергена). Здесь мы снова предприняли попытку выполнить разрез к северу, но пробились только до 81° с. ш., где сплоченность тяжелого торосистого льда была 9 баллов. Из наблюдательской бочки я, к великому моему огорчению, увидел, что тяжелый лед простирается в юго-восточном направлении.

81° с. ш., 19° в. д. — это самая северная точка, достигнутая «Персеем» за всю его предыдущую и последующую жизнь.

До «Персея» в этих водах плавали только самые мощные ледоколы — «Ермак» в 1901 году и «Красин» в 1928 году.

Ни один корабль типа «Персея» (деревянная парусно-паровая шхуна) никогда не достигал столь высокой широты в водах Полярного бассейна, омывающих север Шпицбергена.

«Рекорд» не принес нам удовлетворения, хотелось пересечь Северо-Шпицбергенское атлантическое течение подальше на севере, чтобы получить более полные гидрологические характеристики его водных масс.

Сделав станцию на 81° с. ш., мы спустились к берегу в районе Семи Островов (самой северной группы маленьких островков в архипелаге Шпицбергена), чтобы снова продвигаться к востоку. Но проливы между северными островами оказались забитыми льдами, сильно наторошенными, с сидящими на грунте стамухами. Южный пролив был свободен от льда. Карта Семи Островов была сугубо приблизительной, глубины в проливах даже не обозначены. Мы решили пройти на восток этим южным проливом. Во льду, даже разреженном, или на малом ходу лот-предупредитель Джемса неприменим. В опасном месте решили использовать мой излюбленный способ — вытравили якорь на 6 морских сажен и малым ходом поползли в пролив. Неприветливо выглядели ближайшие острова, черные, скалистые, обрывистые, окруженные торчащими из воды камнями.

Начала портиться погода, но до того как видимость ухудшилась, из бочки успели рассмотреть, что восточнее Семи Островов лед, хотя и кажется проходимым, прижимается к самому берегу Шпицбергена.

Подул сильный ветер, крупными хлопьями повалил снег — все исчезло в крутящейся белой мгле.

И в это время вахтенный матрос закричал с полубака: «Якорь на грунте!» Я подбежал к брашпилю. Было хорошо слышно, как якорь волочится по каменистому дну. Шестисаженная глубина позволяла продолжать осторожно двигаться. Потравили канат еще, и наконец якорь забрал, остановили машину, решили переждать пургу. Меня очень беспокоило, что ветер усиливался и тянул от северо-запада. Увидев, что мы стали на якорь, молодые геологи — практикантка и В. П. Зенкович — попросили меня высадить их на берег. Молодежь поддерживал и профессор В. С. Буткевич, большой энтузиаст путешествий и охотник. Но как они меня ни упрашивали, я не разрешил высадку на берег, даже на короткий срок, в такой обстановке. А обстановка сложилась очень серьезная.

К востоку от островов, насколько мы успели рассмотреть, лед вблизи берега можно было пройти, но с большими трудностями, чем прежде. Прижиматься к суше нельзя — глубин на карте нет, берег неисследован и нанесен приблизительно, на каждом шагу можно напороться на банку или рифы.

А что будет дальше на востоке? Сможем ли мы, если потребуется, вернуться?

Сейчас свободен только южный пролив, но и здесь уже появляются льдины. При северо-западном ветре может закупорить и его.

Застрять здесь (не то, что в Баренцевом море, где, если затерло, так рано или поздно льды разведет) — значит оказаться между тяжелым полярным паком и берегом Шпицбергена. При северных ветрах так зажмет, что придется зазимовать. А судно не приспособлено для зимовки, угля не хватит, теплого обмундирования нет, продовольствия осталось не больше чем на два месяца. Гибель всего экипажа неизбежна.

Тревожные мысли обуревали меня, когда я заперся в своей каюте, чтобы спокойно обдумать наше положение. Единственное, что я придумал, — это подождать, пока прояснеет, благо якорь зацепил и держит.

А за стенами моей каюты все такой же непроницаемой пеленой пурги был закрыт окружающий мир и понемногу свежел ветер.

Я не мог больше оставаться наедине со своими мыслями и решил собрать совет экспедиции. В него входили все научные сотрудники, капитан, стармех и старпом.

Собрались в кают-компании. Я обрисовал создавшееся положение и высказал все свои «за» и «против» дальнейшего похода на восток. Конечно, «против» было гораздо больше, чем «за». Потом я предложил собравшимся высказать свои соображения.

Выражаясь «кадровым» языком, состав экспедиции в основном принадлежал к молодой или средней возрастной группе. Так, мне, начальнику, было 30 лет, капитану и стармеху на 4—5 лет больше, старшим научным сотрудникам на 5—8 лет. Старейшим на корабле, под 60 лет, был профессор Владимир Степанович Буткевич.

Мне было ясно, что молодежь, не обремененная мрачными мыслями и ответственностью, будет высказываться за дальнейший поход на восток. Но, к моему удивлению, самым горячим защитником этой идеи оказался именно Буткевич. Его настойчиво поддерживал корреспондент Эпштейн — это понятно, ему, чем больше приключений, тем лучше. Вместе с молодежью эти энтузиасты привлекли в свой лагерь даже осторожного капитана И. Н. Замят-кина, он тоже стал сторонником продолжения похода — даже если не огибать остров Эдж, то выйти на восток проливом Хинлопен-стрит.

Как теперь говорят, поблагодарив за внимание, я закрыл совещание, не высказав своего мнения. Я решил остаться на якоре и выждать улучшения погоды.

К вечеру пурга прекратилась и прояснело. Снова поднялся я в бочку с биноклем, перешедшим ко мне по наследству от Месяцева.

За день зубчатая кромка тяжелого полярного пака восточнее Семи Островов подошла почти к самому берегу. Тяжелые льды приблизились и с севера, а главное, на. западе, там, где мы без особого труда шли на восток, лед сильно сплотился и теперь уже почти прижимался к берегу.

Я понял, что колебания неуместны, на моей совести 42 человеческие жизни, и отдал распоряжение выбирать якорь и возвращаться на запад, хотя мне ничуть не меньше, чем другим, а может быть и больше, хотелось обогнуть Шпицберген.

За вечерним чаем в кают-компании царило молчание, с какой-то печалью и укоризной десяток пар глаз взирали на меня, не оправдавшего их надежды. Еще никто не понимал грозившей нам опасности, и, пожалуй, меньше всех признавал ее профессор Буткевич.

Там, где еще два-три дня назад была чистая вода, появился 5—6-балльный лед и теперь приходилось с усилием разбивать льдины и перемычки.

Ко всему прочему, вышла из строя судовая радиостанция и мы остались без связи. Случись с нами несчастье, нечем даже прокричать в эфир SOS.

Однажды нас зажало и корабль не мог двинуться ни взад, ни вперед. С трудом вырвавшись из ледовых объятий и действуя полным ходом, пробились в длинную полынью, тянувшуюся в выгодном для нас направлении.

Несколько полегчал лед на треверзе острова Амстердам у северо-западной оконечности Шпицбергена. Здесь мы сделали попытку выполнить гидрологический разрез на северо-запад, чтобы в этом месте пересечь Шпицбергенское течение, но уже под 80° 15' с. ш. на 11-м меридиане встретили крупнобитый торосистый лед сплоченностью 8—9 баллов и были вынуждены прекратить работы. Причиной этого явилось и еще одно непредвиденное обстоятельство.

В районе Семи Островов, по негласной договоренности с И. Н. Замяткиным, мы решили, что один из нас должен всегда находиться на капитанском мостике, в то время как другой отдыхает.

Однажды, вскоре после того как мы повернули на запад, часа в 3 ночи ко мне в каюту постучал стармех Алексей Иванович Мусиков. Из-за опасной обстановки я спал не раздеваясь, только сняв сапоги и китель. Сон был чутким, и стоило ему только стукнуть, как я проснулся. Перед тем я несколько часов проторчал на мостике и в бочке, и если механик решился нарушить мой сон, значит, повод очень серьезный. Не раздумывая, я вскочил и стал натягивать сапоги.

— Да ты, Всеволод Аполлинарьевич, не спеши, ничего такого срочного не случилось, я просто хочу попросить тебя пройти со мной в машину, — неторопливо, с характерным архангельским выговором произнес Мусиков.

Мы отправились в машинное отделение — стармех впереди, я за ним. На верхней узкой входной решетке он остановился. Я тоже. Пройти вперед и спуститься в машину я не мог — мешал Мусиков.

— Ну что же ты встал, не идешь вниз? — обратился я к нему.

— А вот постоим тут немного, — ответил Алексей Иванович. Постояли. Я прислушивался к стукам в машинном отделении, пытаясь уловить какие-нибудь отклонения в ритме или посторонние звуки. Нет, кажется, все работает нормально. Стармех вел себя странно. Я снова спросил его:

— Зачем ты меня разбудил, зачем привел сюда и стоишь на верхней решетке? Как будто все работает нормально.

— А ты поводи носом, понюхай.

Я поводил и понюхал. Пахло едким сернистым дымком залитого водой раскаленного шлака.

— Что тут особенного: чистили топки, гасили шлак, вот и пахнет, — ответил я.

Не говоря ни слова, Мусиков показал на судовые часы, привинченные к стенке светового люка в машину. Сначала я не понял молчаливого жеста стармеха, но тут же сообразил: топки чистят и убирают шлак при смене вахт, т. е. в 4, 8, 12 часов и т. д., а сейчас только три. Я начинал понимать таинственное поведение Мусикова.

— А теперь пойдем вниз, — сказал он.

Мы спустились в кочегарку. Стармех приподнял железную дверцу, через которую поступает уголь из бункера, и тихонько сказал:

— Сунь голову.

Я повиновался. Из угольной ямы еще сильнее тянуло едким сернистым запахом.

— Чуешь?

Я кивнул головой.

— А теперь пойдем к тебе в каюту, — шепнул мне Алексей Иванович.

Эпштейн «собирал впечатления» где-то наверху, и мы, усевшись на диван, могли говорить без помех.

— Ну что ты думаешь? — спросил меня Мусиков.

— Я думаю, что горит уголь, но лучше скажи, почему горит, где и что надо предпринимать?

— Вот что, — сказал он, — уголь в Архангельске мы погрузили донецкий, сернистый, скверный. Лежал он на Бакарице в открытых штабелях. Лето было дождливое, уголь намок. Еще там я заметил, что в угольные кучи воткнуты трубы для вентиляции. Мокрый донецкий уголь склонен к самовозгоранию. Мы загрузили этим углем угольные ямы и трюм. Поверх донецкого до отказа засыпали шпицбергенский. Самовозгорание могло начаться или внизу поперечной ямы, или в трюме. А в трюме, как ты знаешь, находится нефтяная цистерна да еще бочки с керосином. Если жар дойдет до трюма — можем взлететь на воздух.

Вот что сообщил мне Мусиков.

— Ты кому-нибудь сказал об этом? — спросил я.

— Нет, и пока ничего говорить не нужно, пойдут разные толки, некоторые начнут паниковать, и ничего хорошего не получится. Надо скорее идти в Ис-фьорд и там разгружаться.

Легко сказать — «надо идти скорее!» А как пойдешь, если льды становятся все тяжелее.

— Кто еще знает о пожаре на корабле?

— Никто, только мы.

— А кочегары разве не догадываются?

— Пока нет, они думают, что где-то прогорела дымовая коробка, потому и пахнет. Я их не разубеждаю и с ними соглашаюсь, — сказал стармех.

Вот какая сложилась обстановка! Мы бьемся во льдах там, где совсем недавно шли почти по чистой воде. А где-то в глубине корабля, без доступа воздуха, в,се сильнее раскаляется мокрый сернистый уголь. В любой момент может вспыхнуть пламя и подобраться к бочкам с керосином. Скорее, скорее в Ис-фьорд, не жалея форштевня и ледовой обшивки, — в этом наше спасение!

Мы с Мусиковым решили попытаться найти, где горит.

Жилую палубу от верхнего трюма, загруженного углем, отделяла капитальная деревянная переборка. Под каютами находился нижний трюм, тоже заполненный углем. Взяв в лаборатории химический термометр и в кладовке тонкий напарий, мы стали сверлить в переборке и палубе дырки и на веревочке опускать в них термометр. Проделывали мы это, когда люди спали, чтобы никто не заметил наших таинственных манипуляций.

Однажды мы сверлили палубу в проходе против каюты, где помещалась наша практикантка. Она это заметила и утром спросила меня: «Что это вы по ночам не спите и бродите с механиком по судну?» Вопрос застал меня врасплох, я сказал какую-то чепуху, и она больше ничего не спрашивала.

Наконец 11 сентября на 79° 40' с. ш., проломив последнюю ледяную перемычку, мы выбились на чистую воду и направились прямо в Ис-фьорд.

Машинная команда уже знала, в чем дело, но по приказу Мусикова молчала. На судне плотно задраивали трюм и горловины угольных ям, чтобы прекратить доступ воздуха. Боцман затянул люковицы брезентом и время от времени даже поливал его водой. Подготовили шлюпки к спуску, уложили в них продукты, сменили воду в анкерках.

Сверление дырок и спуск термометров не помогли нам обнаружить очаг пожара. Сотрудники экспедиции догадывались, что на корабле что-то неладно. Начались расспросы. Дальше скрывать наше положение стало невозможно, да и излишне — до Ис-фьорда было уже близко. Я собрал всех на средней палубе, объявил о пожаре, конечно, сказал, что никакой опасности нам не угрожает (из сотрудников никто не знал, что в уголь закопаны керосиновые бочки), но предупредил, что в Ис-фьорде всем придется работать на выгрузке угля без ограничения времени и вне зависимости от пола, возраста и занимаемого положения.

По-разному восприняли сотрудники мое сообщение.

Ведь стремиться в неизведанную даль, впервые обойти Шпицберген кругом — это одно. Жить в открытом море на вулкане, опасаясь его извержения, — это совсем другое. Здесь нужен не порыв, а большая выдержка.

Всегда со мной приветливый Буткевич после «бегства» от Семи Островов стал суховат, обиделся. Он все еще думал, что идти дальше на восток было можно, и считал меня излишне осторожным. Но теперь, после сообщения, он с прежней приветливостью подошел ко мне и сказал: «Всеволод Аполлинарьевич, а что бы с нами сталось, если бы вы послушались наших уговоров и согласились идти дальше на восток?»

Еще когда мы шли от мыса Южного к Ис-фьорду, Буткевич набивал патроны для охоты. Тогда это ему не удалось. Теперь я предложил ему, пока у нас будет «аврал», отправиться на охоту.

Но Владимир Степанович, возмущенно тряся бородкой, отказался: «Все будут работать, а я гулять, вы думаете, что я не могу? Нет, я буду участвовать в аврале вместе со всеми по мере моих. сил».

Подумал я сослаться на его возраст, но воздержался, боясь, что он еще пуще обидится.

Кстати, о патронах. Услышал я как-то, что Владимир Степанович стучит в своей каюте. Стукнет несколько раз — потом тихо, снова постучит — и снова тишина. Что такое он там делает? Дверь в его каюту была открыта и я заглянул. Заглянул и обмер! Профессор сидел за столом, на котором расставлены гильзы, лежат пыжи, барклай, мешочки с дробью. На крышку картонной коробки горкой насыпан порох. Он черпает его меркой, насыпает в гильзы, затыкает пыжом и пристукивает навойником. А во рту у него торчит горящая папироса!

— Владимир Степанович, что вы делаете?! — в ужасе воскликнул я.

— Патроны снаряжаю, — спокойно ответил он, — может удастся поохотиться.

— Да порох-то и папироса!

— А что тут особенного, я всегда так делаю, не буду же я тыкать в порох горящей папиросой.

Но я в самой категорической форме предложил ему уйти наверх, в лабораторию, и предупредил, что если замечу его курящим, то отберу и порох и ружье. Это подействовало.

К ночи 12 сентября мы вошли в Ис-фьорд и пришвартовались к пристани в Баренцбурге. Приготовив противопожарные средства, мы вскрыли трюм и горловины угольных ям. С помощью паровой лебедки и больших угольных корзин в первую очередь освободили верхний трюм и извлекли бочки с керосином. Уголь сильно разогрелся только в нижнем трюме, но не горел. Хуже было в бункерах. Их загружали через круглые горловины, в которые вставляли огромные железные воронки. Уголь ссыпали в них по специальному желобу или просто из тачки. Конструкцией не предусматривалось выгружать уголь из бункеров — в горловины человек едва протискивался и мог вытаскивать его только ведрами.

По мере разгрузки температура угля все повышалась, душил едкий сернистый запах, и в бункере люди выдерживали не более 5 минут. Противогазов в Баренцбурге не оказалось, в тамошних шахтах они просто не нужны. Наконец дошли до слоя угля такой высокой температуры, что начали греться подметки.

Горящий уголь не полагается заливать водой, от этого он может сильнее раскалиться. Но иного выхода у нас не было. Убрали людей наверх и в обе горловины пустили воду из шлангов. При соприкосновении воды с углем произошел как бы взрыв, потом она забурлила, зашипела и весь бункер наполнился горячим удушливым паром. Выждав, пока он хоть частично выйдет через горловину, люди спрыгивали вниз и сгребали в ведра залитый слой. Больше 1—2 минут никто не мог оставаться в бункере. Людям помогали выбраться через горловину, они тут же ложились на палубе, чтобы отдышаться и понюхать нашатырного спирта. Снова поливали уголь водой, снова спускались вниз люди, потушенный слой сгребали в ведра и вытаскивали наверх.

Чем глубже, тем больше приходилось лить воды, более удушливыми были пары, труднее было вытаскивать людей из бункеров на палубу и, чтобы им отдышаться, требовалось все больше времени.

У многих разболелась голова, у некоторых началась рвота, но работа не прекращалась ни днем, ни ночью почти двое суток.

Через узкие горловины бункеров люди, задыхавшиеся от едкого удушливого пара, ведрами подняли наверх и вынесли на берег более 40 тонн угля!

Не скоро оправились мы от этого аврала. Главный очаг пожара находился в поперечной угольной яме. Через нее проходил толстенный дубовый айсбимс, распиравший борта корабля по миделю на уровне ватерлинии, — надежное крепление против сжатия льдами. Он выгорел начисто.

Выгорел пиллерс — толстая колонна, подпирающая палубу в месте, где установлена тяжелая траловая лебедка. Кое-где выгорела внутренняя обшивка корпуса. Я обжег руку, засунув ее в междудонное пространство — вода нагрелась там, как кипяток. Прогоревшие места мы зашили потом досками.

Для нас, грязных и закопченных, гостеприимные горняки Ба-ренцбурга приготовили баню. Затем мы нанесли визит нашему консулу, которого почти все запросто называли Мишей Плисецким.

Угольное месторождение в Гринхарбуре разрабатывалось раньше голландской концессией. Она же построила и поселок угольщиков, состоявший из маленьких двухэтажных чистеньких и комфортабельных коттеджей, типичного прибалтийского облика, под черепичными крышами.

Советский Союз, взявший в 1932 году эту концессию после Голландии, приобрел и поселок со всем оборудованием, инвентарем и даже с мебелью. На склоне горы, возвышаясь над поселком и угольными разработками, стоял большой деревянный двухэтажный дом. Когда-то в нем жил владелец или управляющий рудника, а теперь наш консул. Над домом на высоком флагштоке развевался советский флаг.

Признаюсь, мы были поражены комфортом и роскошью. Внизу находился «холл» с огромным камином, диванами, круглыми столиками и креслами. Комнаты были обтянуты штофными обоями, в доме имелось несколько спален, несколько ванн, несколько уборных, а внизу — не кухня, а целый лабораторный зал. Быть может, таким грандиозным все это показалось мне после нашего маленького и тесного «Персея».

Гостеприимный и милый Миша Плисецкий принял нас очень радушно, угощал отличными сигаретами и разными сластями — все еще голландского происхождения. Тогда в этом огромном доме он жил один, семья его уехала на материк, и я не мог познакомиться с его малюткой, будущей знаменитой балериной Майей Плисецкой.

Вечер прошел в интересной дружеской беседе.

Когда мы отправлялись к консулу, наша резвая практикантка вместо того, чтобы сойти с судна по трапу, прыгнула прямо с фальшборта на пристань, замусоренную стружками. Она вскрикнула и села на землю. Оказывается, она подвернула ногу. Я помог ей подняться и предложил вернуться на судно, лечь на койку и поставить компресс. Ни в какую! Она тоже выразила желание пойти к консулу.

Пришлось ее вести, да еще в гору, поддерживая со стороны больной ноги. Это не показалось мне обременительным и, должен сознаться, даже понравилось. Тащил я ее и обратно на судно, прижимая к себе, быть может, даже крепче, чем это было нужно. Она опиралась на меня всей своей тяжестью, лодыжка распухла, ступать ей было очень больно.

Пока мы стояли в Баренцбурге, Женя Рылов с помощью двух радиотехников концессии отремонтировал судовую рацию, и она действовала теперь вполне исправно.

С угольного склада при помощи погрузочного конвейера мы взяли столько угля, сколько могли нагрузить на «Персей». Завалили среднюю палубу и даже уложили в мешках на баке. Кое-какими продуктами пополнили и продовольственные запасы.

Утром 16 сентября мы покинули Ис-фьорд и пошли к югу, чтобы, обогнув мыс Южный и Тысячу Островов, начать океанографические работы в акватории восточнее Шпицбергена. Я надеялся также подойти к Семи Островам с востока и тем самым замкнуть наш путь вокруг этого архипелага. Однако этими мечтами я поделился только с капитаном.

17 сентября «Персей» начал разрез от мыса Южного на давно знакомый нам остров Надежды. Вот показался из моря этот затерянный кусочек неприветливой земли. Я рассказывал практикантке об острове, о моих прежних его посещениях, о найденной в избушке трубке, и мы смотрели на него из иллюминатора моей каюты. Вот почему я упомянул в моем повествовании, что остров Надежды сыграл большую роль в моей личной жизни.

От острова Надежды разрез шел на восточную оконечность острова Эдж, отсюда на остров Короля Карла и далее был проложен курс почти прямо на север, в пролив между Северо-Восточной Землей и островом Белым (Джиллеса). Почти все время стояла туманная или пасмурная погода, плавать приходилось по счислению, но, к счастью, мы выходили именно туда, куда надо.

Пройдя этим проливом в Полярный бассейн, я надеялся повернуть на запад к Семи Островам. Но уже 22 сентября на 79° 23' с. ш. мы вошли в лед. Судя по положению его кромки, и южную часть пролива Хинлопен-стрит тоже закрыли льды.

Продолжая осторожно продвигаться во льдах и тумане к северу, мы по счислению вышли на широту острова Белого и сделали последнюю станцию разреза в семибалльном льду.

Когда немного прояснело и можно было определиться по берегу, оказалось, что мы находимся в 5 милях к северо-западу от мыса Андре — западной оконечности острова Белого.

Погода портилась, но все же из бочки мы с Замяткиным могли разглядеть, что и к северу, и к северо-западу льды становятся много тяжелее, торосистее, сплоченнее и горизонт кажется зубчатым.

Мы не рискнули продолжать разрез к северу или западу, в зону тяжелых льдов. Айсбимс, укрепляющий корпус корабля против ледовых сжатий, выгорел. И лезть во льды было бы даже не риском, а глупостью.

Мы не замкнули наш путь вокруг Шпицбергена только на какие-нибудь сто с небольшим миль и снова вынуждены отступать. В те годы полярные льды все еще надежно охраняли Арктику от посягательств человека.

Работа на последней станции затянулась: пришлось несколько раз менять место и выбираться в полынью, где можно опускать приборы. За это время усилился северный ветер, резко похолодало. Туман и влага, оседая на остывших поверхностях корабля, превращались в стеклянный слой льда. Тонкий стальной такелаж напоминал толстенные прозрачные канаты. Это было 24 сентября, в конце полярной осени.

Основное научное задание экспедиция выполнила. Пора возвращаться в Архангельск за сменой научного состава, и снова в экспедицию — в Карское море.

Мы стоим севернее 79° с. ш. Какой долгий и непроизводительный путь до Архангельска, а оттуда в Карское море лежит перед «Персеем»! А если пойти в Карское море с севера, вокруг мыса Желания? Я подсчитал, что такой путь будет почти в три с лишним раза короче и мы сможем в конце сентября быть уже в Архангельске.

Пока я все это обдумывал, Женя Рылов запросил рацию мыса Желания о состоянии льдов. Ответили, что море чисто по всему горизонту. В такое позднее время разумнее начать работы в Карском море именно с севера, пока нет льдов, а не с юга. Иначе плавание вообще может не состояться.

Угля, воды и продуктов у нас вполне достаточно, чтобы выполнить программу работ в Карском море. К тому же вблизи острова Белого посчастливилось убить двух медведей.

И я решился объединить две экспедиции в одну.

Собрав ученый совет, я изложил свои мысли и попросил участников высказать соображения. Целесообразность моего предложения была настолько очевидной, что почти все высказались за его осуществление.

На остров Белый мы не высаживались, этому мешали льды, да и не было необходимости. Но года за два до нас к нему подходило какое-то норвежское судно, люди фотографировались на берегу. Проявляли и печатали снимки по возвращении в Норвегию. И вдруг на одной из фотографий обнаружили человеческий череп, лежащий среди камней.

На остров в 1930 году прибыла экспедиция. Она нашла череп, полусгнившую палатку, а под ней останки людей. Вещи, документы и сохранившийся дневник свидетельствовали, что здесь находился лагерь исчезнувшей экспедиции воздухоплавателя Андре, его двух спутников Н. Стриндберга и К. Френкеля. По каким-то признакам было установлено, что все они погибли во сне, отравленные угарным газом, наполнившим палатку, отапливавшуюся примусом (Эту версию я слышал от норвежцев в Тромсё).

Так была разгадана тайна экспедиции, через 33 года после гибели ее участников.

Итак, закончив станцию и выбравшись из льдов, окружавших остров Белый, мы легли прямым курсом на мыс Желания и начали новый океанографический разрез, пересекавший совсем неисследованные воды северной части Баренцева моря. При нашей обычной скорости 6 узлов расстояние до Новой Земли мы должны были пройти дня за четыре. Однако на этом исключительно интересном разрезе встретились крепкие северо-восточные и восточные ветры. Были дни, когда вместо обычных 140 миль проходили за сутки только 40.

Поздно вечером 30 сентября, приближаясь к Новой Земле, «Персей» неожиданно оказался среди айсбергов. Подгоняемые крепким ветром, они выплывали из мглистого сумрака то справа, то слева от курса. До наступления темноты мы успели увидеть, как перевернулись две огромные ледяные глыбы.

По-видимому, айсберги принесло от Земли Франца-Иосифа. Попав в более теплые воды, они, подмытые сильной волной, теряли приобретенное равновесие и переворачивались.

Быстро темнело. Небольшой прожектор не пронизывал туманную муть, а создавал лишь светлое белесое пятно.

Все огни на корабле погасили, иллюминаторы плотно закупорили, чтобы ни один луч света не мешал смотреть вперед. Когда глаза привыкали к сумраку, при неясном свете заоблачных звезд на фоне темных волн все же можно было различить призрачно маячившие более светлые силуэты айсбергов.

Ночь предстояла тревожная. На мостике и вахтенный штурман, и капитан, и я, а на баке матрос напряженно всматривались во тьму. Может быть, лечь в дрейф? Но при такой волне вряд ли удалось бы избежать столкновения с айсбергами, имевшими большую парусность и двигавшимися очень быстро под воздействием ветра.

Кто-то, желая взглянуть, что творится на море, открыл дверь лабораторной рубки — и яркий свет резанул по глазам. Какой же шквал самых крутых выражений обрушился с мостика на несчастного! Дверь быстро захлопнулась, даже не удалось заметить, кто это был. Но мы на какое-то время потеряли остроту зрения.

Усталый и промерзший, я спустился в каюту выкурить трубочку и согреться. Открыв дверь, я был поражен — уж очень разителен был контраст с суровой обстановкой наверху, где ветер завывал в такелаже, холод леденил лицо и от напряжения слезились глаза. Здесь радиаторы распространяли тепло, ярко светила люстра и на ковровой дорожке, прямо на палубе, упершись ногами в диван или переборку (качало так, что сидеть иначе не было возможности), тесно расположилась веселая компания: А. И. Мусиков и В. П. Зенкович с гитарами, 3. Я. Эпштейн с гребенкой, гидрохимик Е. Н. Бокова и другие сотрудники. Они пели персейские и какие-то пиратские песенки, рассказывали что-то веселое и беззаботно смеялись, не подозревая об опасности.

Многие айсберги, исхлестанные и обгрызенные волнами, особенно невысоко торчащие из воды, потеряли свою сверкающую белизну, потемнели, и их очень трудно было разглядеть среди пенящихся гребней.

Звездному флагу «Персея» сопутствовала удача. Счастливо избежав опасности, он 1 октября подошел к мысу Желания. С нетерпением ожидали непредвиденных гостей зимовщики этой далекой радиометстанции (кажется, их было всего 6 человек), но из-за прибоя у берега мы не могли высадиться и обменялись только радиоприветствиями.

Наша устаревшая радиостанция еще на подходе к острову Белому снова закапризничала. Не успев сообщить в Москву о намерении направиться в Карское море, я разрешил радисту заняться ее налаживанием на переходе к Новой Земле. Только 1 октября через рацию мыса Желания мы сообщили в ГОИН о своем местонахождении и о начале работ в Карском море. По-видимому, в институте эта весть оказалась полной неожиданностью.

В Карском море были повторены разрезы 1927 года: от мыса Желания на остров Белый и обратно на Маточкин Шар.

Знаменательно, что и в этом году, как только мы вошли в Карское море, погода улучшилась и все четыре разреза удалось выполнить без особого труда.

С радостью встретили нас зимовщики Маточкина Шара. Во-первых, приготовили баню с совершенно пресной водой и без всякого ограничения. Потом организовали вечер встречи, потчевали своей зимовочной едой, которую старый полярник повар Вася готовил не хуже, чем в хорошем ресторане.

Персейцы тоже не ударили в грязь лицом — наши сотрудницы испекли пироги, и сладкий и «полярный», с начинкою из медвежьего мяса. Это мясо у нас научились приготовлять так, что не оставалось ни малейшего привкуса тюленьего жира. Для этого мясо надо... хотя, прошу прощения, медведь находится теперь под охраной и оглашать рецепт приготовления его мяса нет никакого смысла.

Зимовщики угощали нас музыкой, пели матшарский гимн «Шестнадцать матшарцев, шестнадцать друзей» (зимовало 16 человек), магдебургский немец Фриц (в прошлом циркач, потом военнопленный, потом красногвардеец, служащий Внешторга, а с 1928 года бессменный зимовщик Матшара) веселил нас всевозможными фокусами и шутками. Демонстрировал Фриц сидевшего на его плече огромного золотистого петуха, тоже старого зимовщика, который потерял в Арктике способность ориентироваться во времени и кукарекал, когда вздумается. Фриц был хозяином и воспитателем всех собак зимовки.

От Матшара «Персей» спустился к заливу Шуберта, сделал разрез к Ямалу, а оттуда к Югорскому Шару.

Вечером 9 октября мы закончили океанографические исследования в Карском море, а на следующий день вышли на запад проливом Югорский Шар.

16 октября «Персей» был в Мурманске. Закончилось самое длительное плавание «Персея», во время которого он прошел более 4000 миль, из коих 350 во льдах, выполнил работы на 76 станциях и сделал 260 промеров глубин.

Исследования производились на огромном пространстве от Гренландского моря на западе до Карского на востоке. Я уже отмечал, что у западных и северных берегов Шпицбергена до «Персея» побывали только «Ермак» в 1901 году и «Красин» в 1928 году, но они попутно делали всего лишь единичные разрозненные станции.

Наблюдения, выполненные в сороковой экспедиции «Персея» на определенных, заранее намеченных разрезах, принесли материал о гидрологии водных масс этого труднодоступного района и об участии атлантических вод в их формировании (Эти материалы легли в основу одной из глав подготовлявшейся мною докторской диссертации).

Работы в Карском море, повторившие программу 1927 года, дали единственный сравнимый материал для суждения о его гидрологическом режиме (Васнецов В. А. Материалы по гидрологии Карского моря в связи с ролью атлантических вод в его режиме. Изд. Гидрогр. упр. Главсевморпути, Л., 1936).

Вернувшись после экспедиции в Москву, я узнал, что исследовательское судно «Альбатрос», вышедшее под началом Владимира Яковлевича Никитинского из Красноярска в Архангельск без радиста, потерпело аварию и лежит у северного берега острова Белого.

Выполняя разрез от мыса Желания на этот остров, мы были в каких-нибудь 15—20 милях от места гибели «Альбатроса». Будь у них радист, мы могли бы оказать им помощь и не случилось бы трагической смерти Никитинского и его сотрудников Дмоховского и Иванова, замерзших на пешем пути к югу.

|

ПОИСК:

|

© ANTARCTIC.SU, 2010-2020

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://antarctic.su/ 'Арктика и Антарктика'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://antarctic.su/ 'Арктика и Антарктика'